©Amnesty International/Refugee in dadaab

時事に伴う情報更新と構成変更のため改訂版として掲載/旧記事はこちら

「迫害の危険がある国へ難民を送還してはならない」

これは、「ノン・ルフールマン原則」と言われ、難民保護の礎石です。

この原則は、難民認定を受けた人だけでなく、難民申請手続き中の人にもあてはまります。

本記事では、「難民の送還とはなにか」ということと、現在会期中の国会で議論される見込み(2023年3月時点)の「入管法改正案」に含まれる、難民申請者の送還が一部可能になってしまうことが意味するものについてお伝えします。

難民にとって迫害のおそれがある本国への送還は命にも関することです。難民が適切に保護されていない日本の手続きには、国連をはじめとする各方面から課題が指摘されており、難民たちの支援に寄り添う弁護士からも、難民保護に向けた改善よりも送還可能な仕組みがすすむことの危機感が語られています。

当事者である難民の方々は言葉の壁や様々なリスクから声をあげられない方も多くいます。送還や法案について、一人ひとりが知ろうとしたり、疑問があればその懸念を示していただくことはとても大きなことだと思います。皆さんに、難民・難民申請者を送還することの危険性について考えていただけたらと思います。

※ 3部構成になっています。2と3へはリンクをクリックしてください。

1.難民・難民申請者の送還とは

2.法改正により難民申請者の送還が可能となることの問題点

3.大橋弁護士へのインタビュー

1.難民・難民申請者の送還とは

目次

難民と難民申請者を送還してはいけない

難民を送還してはならないという「ノン・ルフールマン原則」(ルフールマンはフランス語で「送還」の意)は、難民保護において最も重要です。日本も加入している難民条約には、次のように規定されています。

締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見のためにその生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない。(33条(1))

ノン・ルフールマン原則は、難民申請者にも同様に当てはまります。難民申請者(庇護希望者)は、難民である可能性があるので、その判断がなされる前に送還されてはならないのです1。

ノン・ルフールマン原則についてもっと詳しく

ノン・ルフールマン原則は非常に強い概念です。そのため、難民条約だけでなく、拷問等禁止条約(3条)、自由権規約(6条・7条)などの国際的な人権条約でも定められています。さらに、「絶対的規範」として、条約の締約国でない国さえも拘束し、例外なくすべての人を対象にするなど、外国における人権侵害から逃れてきた人に対する実効的な保護を確保するため発展してきました2。

なお、難民条約には、ノン・ルフールマン原則の例外が非常に限定的ながらあります。難民の滞在国の安全に非常に深刻な危険を持つ場合や、殺人、強姦、武装強盗など特に重大な犯罪について有罪が確定している場合です(33条(2))。そのような例外の適用においても、適正な手続きがなされる必要があり、送還により拷問などの相当な危険につながる状況があってはならないとされています3。

一方で、難民申請中にもかかわらず送還されてしまうことが起きているのが現実です。

送還されてしまった事例

難民に対して、①「難民条約上の難民には当てはまらない」という判断に加えて、➁「送還しても基本的人権が脅かされる重大な危険性がない」という合理的な判断がなされるまでは、原則として送還はしてはならないーー送還は絶対に避けなければならないというのが国際的なルールです。

適正な難民審査が行われなかったり、出身国状況の認識が誤っていたことで、難民が送還されてしまった場合、迫害や深刻な人権侵害を受ける危険性が生じます。

– イギリスからコンゴ民主共和国(DRC)に送還された人の事例 –

2016年12月2日にイギリスから送還されたDN氏は、空港内で国家情報局により拘束され、尋問された。その際、DNは治療が必要なほどの拷問の被害を受けた。牢獄から抜け出した後、DNは病院に体から毒を抜くために病院に駆け込み、緊急で胃洗浄とバリウム浣腸を受けた。DNは(DRCの国家情報局から)隠れて生活することを余儀なくされている4。

調査したイギリスの難民支援団体によると、DRCでは送還された難民申請者への拘禁、拷問、強制的な身代金の支払い、レイプやセクシャルハラスメントが断続的に報告されています。

送還された人の状況を把握するのは大変困難です。送還先での迫害の実態が明らかにされているのは一部に過ぎないということにも留意する必要があります。

そして日本でも、残念ながら、難民申請者が送還されるケースがあります。

日本から送還されてしまった事例

トルコ国籍のクルド人難民申請者・Kさんは1998年に収容をおそれ、自費出国による送還のかたちで日本から出国しました。当時は難民申請者数が数十人から百人超に”急増”していました。そのため入管は、1997年から、在留資格のない難民申請者を突然連行して収容したり、一次審査で不認定にすると同時に収容したりする、収容強化措置によって申請の抑制を図っていました。当時の収容施設(東京入管第2庁舎)は、今の東京入管収容場と比較しても劣悪な環境で、陽も差さず、長期収容に耐えられるものではありませんでした。一時的に収容から解かれる「仮放免」もあまり出ませんでした。現在は難民申請中は送還が停止される手続きがありますが、当時はありませんでした。

帰国直後、KさんはPKK(クルド労働者党)のテロ活動を支援していたという容疑で逮捕され、警察対テロ支部によって取り調べを受け、のち起訴されました。本人は否認しており、裁判中だった1999年に自宅で殺されました。その事件は、トルコ国内でも報道されています。(K さんを担当していたクルド難民弁護団・大橋毅弁護士 談)

送還をぎりぎりで免れ、後に日本で難民認定された事例5

2007年に日本にたどり着いたエチオピア出身のブルクタウィットさん。エチオピアでは、反政府的な発信をすることで起訴や投獄・拷問される状況が長く続いています。彼女も、野党のメンバーとして、デモなどに積極的に参加し、国を変えるため奔走していました。危険とは分かっていましたが、皆が泣き寝入りしてしまっては、状況は一向に改善しないーそんな自由を求める思いからでした。次第に当局に目をつけられ、二度に渡り逮捕・拘留されたそうです。大金と引き換えに釈放されたものの、いつまた捕まってもおかしくない状況で、家族にも危険は迫っていました。出国の手配をするにあたり、最初に観光ビザがおりたのが日本でした。難民の証拠を用意することは危険の増す行為のため、ショルダーバックの裏地を切って書類を忍ばせ、なんとか空港を突破できました。

成田空港に到着しました。しかし、短期滞在の資格はあったものの、エチオピアのアムハラ語しか分からず、所持金が日本円に換算すると十分にないため、入国を拒否されてしまいました。収容され、難民申請をしましたが、数日後に再び空港へ連れていかれてしまいます。送還されそうになっていることに気づき、力の限り泣き叫び抵抗したことで送還は中止になりました。しかし、収容施設に戻され、そのまま収容された期間は計1年以上。仮放免されましたが、難民申請の結果が不認定となり再度収容されます。強制送還の恐怖は消えず、過度のストレスで耳が聞こえなくなったり、記憶障害にも襲われました。難民として保護してほしいと二度目の申請をし、送還も間際で止めることができました。再申請もあっけなく不認定。しかし、弁護士とともに裁判を戦い、2010年に勝訴、そして難民として在留が認められました。

彼女のように、難民認定された人のうち、退去強制令書が発付されていた人は、2010~21年で48人(7人に1人程度の割合)にのぼります。難民の判断は、命ととなりあわせです。

<図1> 複数回申請者、退去強制令書発付者の庇護状況

| 難民認定 | 人道配慮 | 難民申請者数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計(2010〜21年) | 377人 | 1,906人 | 79,207人 | |||

| うち、複数回申請 | 25人 | 7% | 544人 | 29% | 10,433人 | 13% |

| うち、退去強制令書発付あり | 48人 | 13% | 676人 | 35% | 8,504人* | 11% |

出所:入管庁発表資料・質問主意書より難民支援協会作成

※ 2023年5月16日 人道配慮に関する統計を修正

日本の送還の課題は

残念ながら、ノン・ルフールマン原則が守られないことがあります。なぜなら、国の審査体制が不十分で、適切な信憑性の評価が行われず、正確に出身国の情報収集や評価をしない場合には送還が可能となってしまうからです。

ブルクタウィットさんの場合でも、アムハラ語しか分からず、初めての国で初めての施設を行き来する中で、もし「送還されそうになっている」と勘が働かず力の限り抵抗をしなければ、弁護士がついていなければ、送還をされていたかもしれません。二度の難民申請で、出入国在留管理庁(入管庁)からは不認定の判断がなされており、送還は目の前にありました。

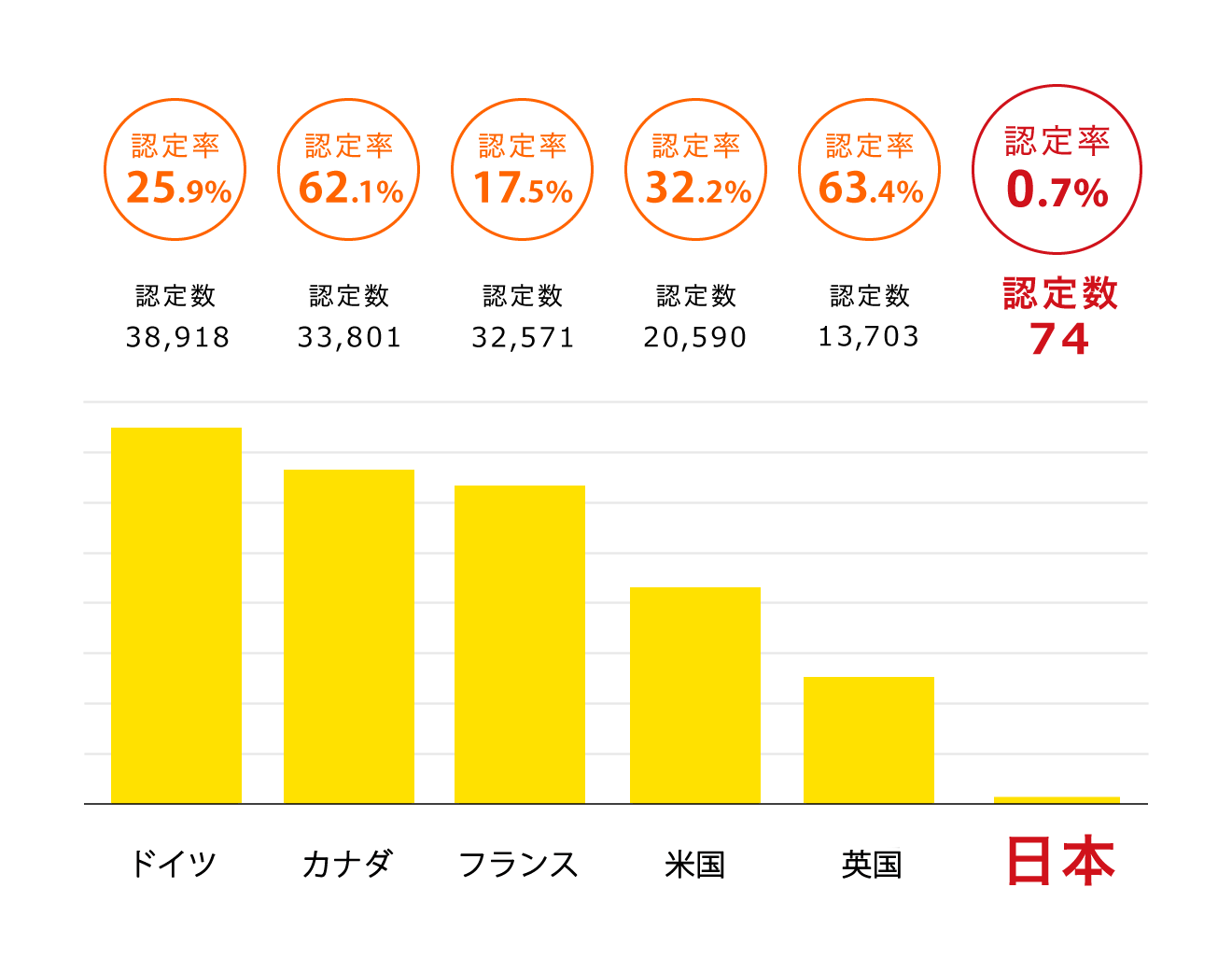

迫害のおそれがあり国へ帰れないと訴える人の滞在の可否を決め、命にかかわるといえる難民審査。しかし、日本でこれを担っている入管庁の審査には多くの問題が指摘されています。独立した機関による審査へのチェックもありません。結果として、送還に深刻な危険を伴う人にも滞在を認めない判断が下され、図2のように、難民認定の門は限りなく狭く閉ざされています。難民保護としての機能が果たされていません。つまり、難民を送還するリスクが高い状態にあることが否定できないといえます。

「UNHCR Refugee Data Finder」より当会作成 単位:人

日本の難民審査には、透明性・公正性の観点で課題が多く指摘されています。

- 難民認定の実務を入管庁が担っているため、難民を「保護する(助ける)」より、「管理する(取り締まる)」という視点が強いという、難民認定制度のそもそものあり方に問題があります。空港で難民として助けてほしいと訴えても、上陸が許可されず、そのまま収容されたり、難民不認定と同時に収容・送還されたりする事態が起きやすく、実際に起きています。本来は、治安上のリスクに関して入管庁のチェックを受けた後に、別の独立した政府機関が難民の審査を行うべきです。

- 難民申請手続きの透明性が不十分です。一次審査の面接に弁護士の同席も認められず、録音・録画がないのは、日本の特徴的な点です(図3)。諸外国では、面接の様子を録音・録画し、申請者にそのデータを共有するといった取り組みも行われています。現状では、入管庁職員が作成した調書や通訳が正確か確認することは困難です。難民不認定の理由の説明も不十分です。判断する側が有する情報は開示されません。

- 難民として当てはまるかどうかの基準が明確ではありません。また、迫害のおそれを裏付ける「客観的な証拠」が過度に重視されたり、証拠を提出しても「証拠価値がない」とされる場合もあり、それらの判断基準は明らかにされていません。本人の供述の評価にも問題があります。日本の難民・迫害の解釈はとても狭く、厳しいと指摘されています。

これらの点は、法務大臣自身が設置した有識者会議やUNHCRでも指摘されています6。

※そのほか、手続きの課題については以下も参照ください。

| <図3> | 弁護士同伴の可否 | 録画・録音の可否 |

|---|---|---|

| オーストラリア | 〇 | 〇 |

| カナダ | 〇 | 〇 |

| フランス | 〇 | 〇 |

| ドイツ | 〇 | 〇 |

| 日本 | × | × |

| ニュージーランド | 〇 | 〇 |

| 韓国 | 〇 | 〇 |

| 英国 | 〇 | 〇 |

| 米国 | 〇 | × |

一次審査において、2点とも認められていないのは上記9か国中、日本のみ(ただし、親を伴わない年少者など、脆弱性が高い者に限って弁護士やカウンセラーなどの立会いを認める運用が2017年より試行されている)。(難民研究フォーラムより)

適切な難民審査がなされていない上、送還についても司法など別の機関の判断が入ることなく、すべて入管庁だけで決定できます。このような日本の強制送還に対しては、国連からも勧告がなされています7。

日本では、これらの難民審査の改善がまず図られ、保護されるべき人が保護をされる必要があります。ブルクタウィットさんのように、本人の努力や様々な運・偶然によって左右されるものであってはなりません。誤って送還するリスクを限りなく減らす仕組みづくりを行うべきではないでしょうか。

日本は、労働力として外国人材を活用したいという姿勢も示しています。入国管理や退去という土台に立ち、次に説明するように送還や収容の課題を指摘すれば、難民受け入れの負担的側面にばかり目が向いてしまいますが、難民申請者を取り締まることを重視して捉えるのではなく、あるべき制度に整えた上で、日本社会で働き、生活していけるように転換していくような、両者にとってのぞましい発想もあるのではないかと考えます。

次の項目では、いま日本では、このような中で送還について大きな見直しがされようとしていることについて、ご紹介します。

©Tomi Asikainen/Amnesty International Finland

(参考)難民申請者を取り巻く、日本の送還の手続きと現状

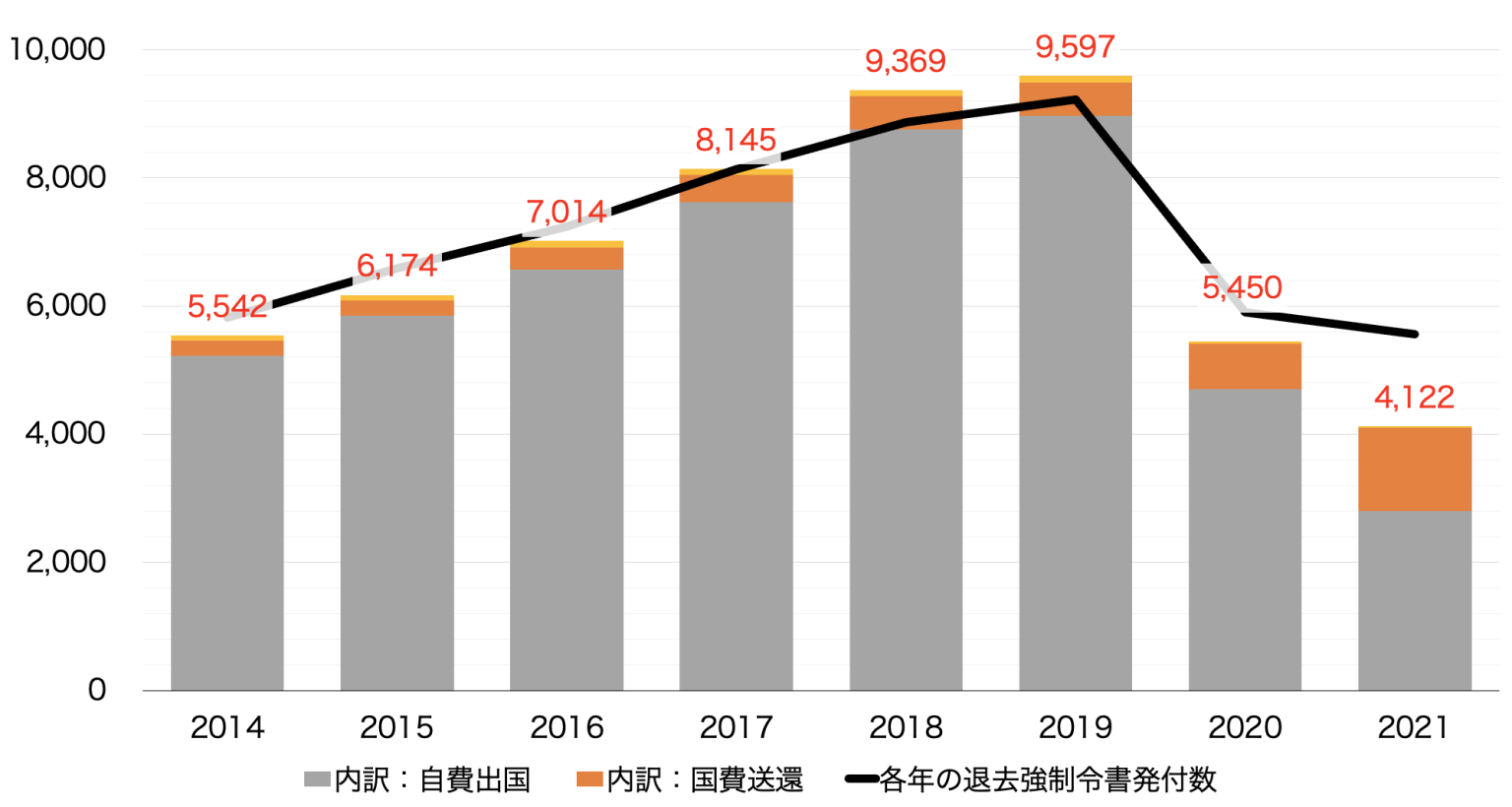

日本では「退去強制令書」が発付されると、入管庁の入国警備官は、速やかにその外国人を送還しなければならないのが原則とされています8。退去強制令書は、大まかにいって、正規のパスポートやビザ、在留資格を有していない人に対して発付されます。

コロナ禍前の2019年に退去強制令書の発付を受けたのは9,218人。同年に送還が実施されたのは9,597人でした。送還には、自費出国や国費送還などの形態があります。9,597人のケースの主な内訳は、自費出国 8,967人、国費送還516人です。

入管庁「入管白書」より当会作成 単位:人

つまり、大半は、自費出国に応じていることが分かります。

送還を拒み、最終的に国費送還をされた人、もしくは収容が続いている人9は、帰れない事情があると主張した/している人です。帰れない事情を抱える人の多くに、難民申請中の人が含まれています。

難民としての特徴が、非正規での入国をせざるを得ないことにつながっている側面もあります。例えば、難民は自分を迫害する本国政府が発行するパスポートやビザなどの書類を整えにくい傾向にあると言え、そのため、難民条約31条には、「庇護申請国へ不法入国しまた不法にいることを理由として、難民を罰してはいけない」と定められているのですが、そのような人が空港で難民申請を希望しても、日本ではほとんどの場合、特別に在留を許可する事情がないとされ、退去強制令書が発付されます。

また、入国時には正規の資格がある場合も、在留資格の期限を超えてしまい(オーバーステイ)、非正規滞在となってから難民申請をせざるを得なかった事情の人もいます。準備もなく命からがら逃れてくる状況で、外国である日本の難民に関する手続きについて知ること、行うことは簡単ではありません。空港等で難民申請手続きをするよう積極的に情報発信する国もありますが、日本はそうとはいえません。このような場合も、退去強制令書の対象です。※後述のように、オーバーステイで難民申請しても認定された人はいます。

ただし、国際的なルールと同様に、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)でも、送還先はノン・ルフールマン原則に反する領域を含まないものとなっています8。また、難民申請中は「送還の執行を行わない10」となっています(これを送還停止効といいます)。

退去強制令書の発付を受けた人を、直ちに送還できないときは、送還可能な時まで収容できるとされています。つまり、難民申請者は空港での難民申請と同時に収容されたり、収容期間が長期化する場合が多く、大きな問題となっているのです(収容問題の詳細はこちらを参照)。

そして、難民認定手続きがすべて11不認定となった場合や不認定の取り消しを求めて起こした訴訟が棄却されたり、本人が難民申請を取り下げた場合などは送還が実行可能となります。

※注:送還に最終的に応じた難民申請者の中にも難民の可能性が高かった人もいると考えられます(詳細は、大橋弁護士のインタビューをご覧ください)。

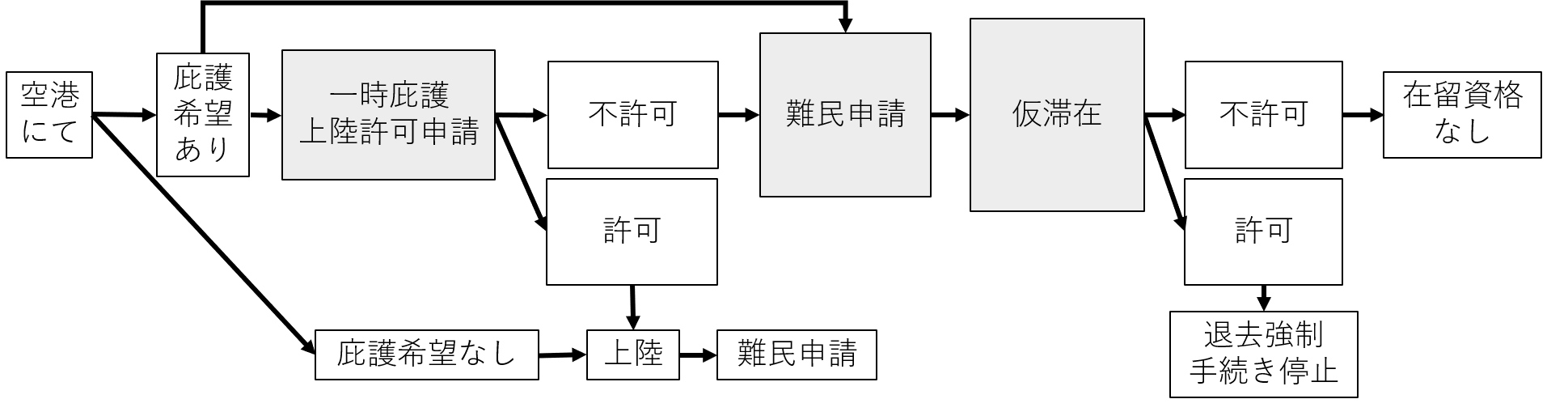

<図5> 空港での庇護希望者への手続き図(概要)

※上記灰色部分の手続と併行して、退去強制手続が行われる。一般的に、退令手続の間は空港又は空港周辺の入管施設に収容されるが、退去強制令書の発付を受けても退去をしない場合、そのまま収容は継続され、仮放免許可が出ない限り、解放されることはない。なお、一時庇護や仮滞在制度など、難民申請者の在留を認めるための制度はほとんど使われていない。

- UNHCR「難民の権利と義務」[↩]

- 川村真理「外国における人権侵害とノン・ルフールマン原則―難民法・人権法の適用範囲と実効性―」[↩]

- 前掲注1[↩]

- 難民研究フォーラム「[事例集]送還された難民・難民申請者とその後」[↩]

- 難民支援協会「自由への道ーエチオピアと日本の狭間で」[↩]

- 法務省「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」、UNHCR「日本と世界における難民・国内避難民・無国籍者に関する問題について(日本への提案)更新版」。[↩]

- 拷問等禁止委員会定期報告に関する総括所見(第2回)(2013年6月28日)、自由権規約委員会第6回政府報告書審査(2014年8月20日)など[↩]

- 出入国在留管理庁「退去強制令書の執行・送還・自費出国」[↩][↩]

- 収容を一時的に解かれる仮放免者も含む[↩]

- 入管法第61条2の6[↩]

- 難民認定手続き中の審査請求を指している[↩]