――日本社会で、移民と呼ぶことのできる人は増え、1年以上にわたって日本に滞在している外国人は約238万人(2016年末)に達しています。企業の人手不足で移民受入れのニーズも増しています。これまでの外国人受入れの経緯と課題をお聞かせ下さい。

日本での移民や外国人の受入れの経緯をみると、戦後長らく、在日コリアンの管理や法的処遇が主要な政策課題だったといえます。在日コリアンとその子孫は、いわば在留管理の対象であって、文字通りの意味では「入国管理」の対象ではなかったという歴史的な性格を指摘できるでしょう。

1990年代ごろから、その状況が変化しはじめました。入国管理政策(以下、入管政策)の対象が、正確には関心の対象が、オールドカマーである在日コリアンからニューカマーへと徐々に移っていくわけです。

南米出身の日系人、アジア出身の研修生や技能実習生ら、ニューカマーの働き手が、入管政策の主要な対象となりました。今では、留学生や就労資格を持つ外国人、そして高度人材への政策的関心も高まっています。つまり入管政策の歴史は、入管政策の対象の多様化の過程ともいえます。

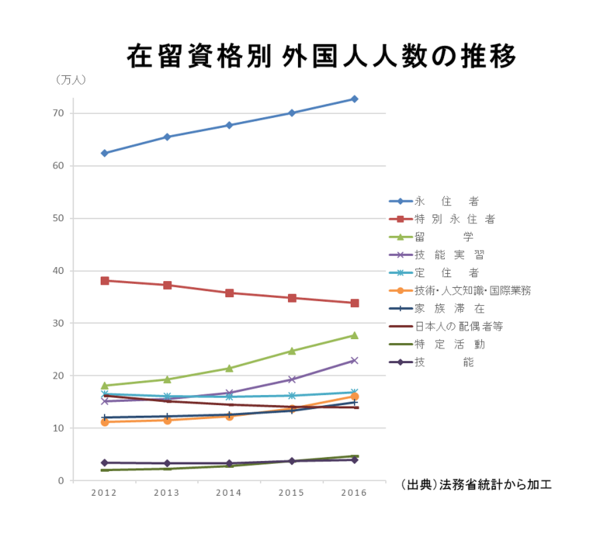

日本ではいま、約108万人以上の外国人が就労しています。永住者や定住者、日本人の配偶者等といった身分系が全体の約4割で、技術、人文知識、国際業務などの就労系が約2割、技能実習生が約2割で、留学生も2割程度います。特別永住者である在日コリアンは外国人雇用状況届出制度の対象ではないためここに含まれていませんが、入管体制のもとで作り出された大きなカテゴリーとして捉えてよいでしょう。

この分類と構成比をみると、昨今、日本政府が受入れを進めようとしている技術を有す、あるいは専門性が高い外国からの働き手は、日本で実際に働いている人の一部に過ぎないことがわかります。逆に、日本政府や政権与党がその受入れに関して否定的な見解を示してきた移民、事実上の移民という意味ですが、そのプレゼンス(存在)が日本で就労する外国人の過半数を占めていることに気づきます。

――日本では、定住のための政策が十分ではないように見えます。

日本政府が当初から計画的に移民として受入れを認めてきた外国人グループはいません。しいていえば2010年から受入れを開始した「第三国定住難民」くらいでしょうか。資格としては「定住者」で入国することが多かった日系人を含めて、研修生や技能実習生、そして留学生もまた、一時的な滞在者として位置づけられてきました。ただし、日本の入管法制は、外国人が日本に長期滞在し、定住し、事実上の移民となることを妨げてはいません。一方で、そういう人たちを招き入れることを前提とした制度を設計してきませんでした。定住のための政策が十分ではないというのは、そういうことでしょう。

また、日本の外国人労働者政策の建て付け上、大卒のホワイトカラーや実務経験者など専門職・技術職以外は働いてはいけないことになっていますが、技能実習生や留学生が、たとえば工場やコンビニなど私たちの日常を支えるような業界で働いている現状は周知の通りです。つまり、移民の受入れは認めないが、妨げているわけでない、いわゆる「単純労働者」の受入れも認めないが、やはり妨げていない。日本の政策には、このような二面性があり、この二面性は、外国人の定住を円滑化させる政策を立案する下地の形成を阻害してきたといえます。

――定住外国人の2世、3世が増えています。どんな課題がありますか。

例えば、日本語の習得の遅れを含め、特に子どもたちの教育機会が不十分であるとすれば、これは日本社会側の責任だと思います。「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成28年度)」の結果はよく知られていますが、この調査は、そのようなニーズを持つ外国籍の児童生徒数が約3.4万人に達していることを示しており、前回調査がなされた2年前より5千人以上増加しています。日本政府の基本見解は、外国籍の児童に対して義務教育を課してはいないが、就学の機会までを奪っているわけではないというものであって、それでも学校に来ないのであれば、それは本人や家族の判断と責任に帰するという説明が一応は成り立ちます。

しかし建前はどうあれ、ホスト社会の公用語運用能力が低ければ教育効果は上がらず、就労力も伸びず、将来的には、生活保護に陥りやすくなる。経済的な独立がはたせなければ、家族の形成もままならず、自尊心が失われる。ホスト社会にとっては財政負担が増え、外国人への反発や嫌悪が高まり、社会を不安定なものとします。移民、特にその子どもたちが教育を受けられない、あるいは受けていない状態は、部分的には、政府の不作為といわれてもしかたがありません。定住外国人の2世、3世が、社会階層の下に集まってしまう傾向が顕著に現れるとするならば、それはまず道義的な問題として解決すべきであり、別の理由が必要ならば、教育投資として積極的に関与していく必要があるでしょう。その失敗はその投資分の損失のみを意味するわけではありません。長期的に当事者、そして社会に負荷がかかるわけです。移民の教育問題は結果に対するコミットメントが求められます。

――施策としてはどういうことが考えられますか。

わかりやすいのは、移民を対象とする統合プログラムの実施や、初等教育・基礎教育の義務化でしょう。周知の通り、ドイツなどでは取り組まれています。それができないまでも、定住外国人の子どもや青少年に対する政策・施策は今のままでは不十分です。すでに日本にある階層や所得格差の構造に外国人がはまりこんでしまいます。

すでにある構造というのが厄介で、雇用面では、就労環境や労働条件に最初から難があるブラックな職場に外国人が雇われることで、彼らは劣悪な境遇に置かれるのですが、この問題の根っこは必ずしも外国人という属性にあるのではなく、働く現場そのものにあります。

皮肉なことに、外国人技能実習生を受け入れている職場は、事業主が実習生の受入れに関わる法規を意識せざるを得ないため雇用環境を整え、そうでない職場よりも労働者の境遇が改善される、という状況すら生じえます。以上はわたしが見聞きした状況ですから、一般的にいえるかはわかりません。しかし外国人や移民の受入れだけを切り取ってそれを問題化することは、社会全体の問題、その本質を見えにくくする可能性もあるのです。社会に内在する問題が、移民への対応策で解消するわけではありませんから。

――言葉の習得を義務にしている国もあります。

移民国でも、移民の親世代の苦労は実に多い。これはしかたがないことです。だからこそ、第2世代をホスト社会のメインストリーム(主流)に円滑に乗せていけるどうかが、問われなければいけません。移民人口と非移民人口の間の格差が再生産されてしまう悪循環を防ぐ政策や地域社会レベルでのプログラムの検討が急がれます。繰り返しになりますが、放置すればめぐりめぐってホスト社会に返ってくる。定住外国人支援は、情けは人のためならずの発想で正当化できます。

――グローバルな人材獲得を考えると、日本には課題があるようです。体制を整えていくうえでは何が重要でしょうか。

現在の日本政府が関心を持っている外国人高度人材の受入れスキームは、かなり開放的なものだと思います。ただ現実には、絶対数として、さほど多くの高度人材が日本には来ているわけではありません。日本語という壁に加えて、雇用条件や働き方、組織に忠誠を求める企業文化、年功序列的な昇進のスピードや給与体系、人事や採用の方式などが、日本で働くことに対する躊躇を生んでいると思われます。企業のスタンスのみならず、外国出身の高度人材が望むような教育や医療福祉、また行政サービスに関する環境が日本で十分に提供されているのか、といった理由も挙げられるでしょう。

企業の側からみると、日本経済を引っ張る上場企業の多くは、外国人材ならではの特殊性や能力にこれまでさほど強い期待を抱いてきたわけではないのです。有名企業にはおのずと人が集まるため、外国人材を採用する切迫感は決して高くありません。一方で、求人を出しても十分な数の日本人が集まらない、知名度に乏しい中小零細企業に働こうとするモチベーションは、外国人の間では決して高くない。雇用する側とされる側のこうした需給ミスマッチも、日本の人手不足感を強めています。

働き手である外国人材側からしてみれば、条件さえ合えば欧米でもシンガポールでもいい。高いレベルの日本語の習得に時間をかけ、日本企業の慣行に合わせて就労することは、当人に機会費用を発生させます。日本で働くというキャリアオプションがさほど魅力的にうつらないとするならば、政策的に受入れ条件を緩和させても、その効果はけっして大きくないでしょう。

悪い話ばかりではありません。外国人材を雇用した会社は、さらなる外国人の雇用に対して抵抗感が薄れる、という傾向があります。また、日本に移住、定住した先輩移民に仕事経験がたまると、彼はやがて指導的な役割を果たし、後輩を育成することができます。外国人雇用の増加それ自体が企業パフォーマンスの向上に直接寄与するわけではない。寄与する経路を作るための異文化経営のノウハウを蓄積させることで、外国人の働き手の受入れは事業利益の拡大に肯定的に作用するのです。事業主がこうした環境を整備できるかどうか。もちろん最初は大変ですが、彼らを引き付け、その力を引き出す戦略を立てられないわけではない。

――地域社会、地域コミュニティにおける統合についてはどうお考えですか。

地域コミュニティの統合への取り組みと聞かれると、福島の原発事故の影響を逃れて避難した方々のうち、避難先の学校に通う子どもの一部に対していじめにあった、という報道が思い出されて心が痛みます。とはいえ、行き場所を失った人々に避難先を提供するのは当たり前という一種の規範は、日本社会にごく自然に残っています。しかし国境の外から庇護を求めてきた人たちには、ほとんど不可避的に、抵抗感や警戒感が生じるわけです。外国人に対しては「困ったときはお互い様」の感性が働きにくいこのメカニズムを、どう捉えればよいのでしょうか。多くの日本人は、外国の人たちと日常的に接することはなく、親密な友好関係を持つ人はさらにずっと少ないため、移民という存在がどうしても「他者」として想定されやすい。他者とはつまり、うまく意思疎通が出来ないだろうと仮定されてしまう人々の総称です。地域社会や地域コミュニティにおける統合にとっては、この他者性を薄めていくことができるかどうかが、ひとつの鍵になると思います。

――接触機会が増えると慣れていくということは、難民の受け入れでも言われます。ドイツでは、ある程度難民の多い地域では受け入れに前向きな人が多く、少ない地域はネガティブだとも言われます。

あるシンクタンクの調査結果によれば、統計的な有為性はともかくとして、住民に占める外国人の割合が少ない、数にすれば1%以下の地域は、受入れに積極的にはなれない。反対に10%を超えてくると、それはそれで受け入れには消極的になるという示唆も得られます。つまり1%以下だと、相手が見えずに不安感が生じやすい。10%では集住化も進んでいるでしょうから、コミュニティレベルで一種の分断が起きている可能性がある。一般論として、外国籍住民のコミュニティが地域内に自己完結的に成立してしまうと、日本人とあえて交流する必要性も薄れます。外国人の集住度がホスト社会の対外国人意識にどのように作用しているか、わたし自身は言い切れませんけれど。

ただし質的な部分において、エスニックコミュニティで指導的な役割を担っている人たちとホスト社会で行政に関わる人や地域社会のキーパーソンがお互いに歩み寄ることができる環境整備が望まれることは確かであり、地域行政が動ける部分はあります。もちろん、上の目的を達成するに十分な予算を費やそうとする自治体は稀でしょう。その種の業務をこなす専門的な知識やノウハウを持った人材も今の日本で足りません。その人材を育成する機会の創出、教育する機関の設立にコストがかかるというなら、現状を見過ごし続けることで累積するリスクと比べ、どちらがより大きいかを考えてみたほうがよいでしょう。

――社会統合の政策が不十分という点では、日本に暮らす難民に対する誤解や偏見が根強くあるという課題もあります。例えば、日本で働く目的で難民申請をする人をいわゆる「偽装難民」と呼び、彼らを排除するために、ただでさえ厳しい難民申請がさらに厳しなっている動きがあります。技能実習生や留学生などで来日したものの、劣悪な就労先から逃げだし、新たな仕事を求める人や、来日にあたり多額の借金をして、その返済が終わるまでは国に帰れないなど、確かに一部の申請者の中には難民の背景がない人もいます。ただ、法的には悪いことはしていないわけで、そういった人が「偽装難民」として取り上げられ、背景にある日本の問題を論じないのはこの現象の本質を見ていないと感じます。「偽装難民」の背景にあるものは、日本が労働力不足に対応する適切な移民政策を取っていないことと結びつけて考えてよいのでしょうか。

日本側では人手不足の深刻度が増していること、そして送出し国の多くでは今も十分な仕事がなく、そのために海外出稼ぎの斡旋がビジネスになっていることは、周知の通りです。雇用機会と賃金水準の差がある限り、こうした状況は根本的には変化しません。では日本側が明示的な形で移民の受入れによりこの労働力の需給ギャップを解決しようとするかというと、その可能性は低いわけです。政治家を含む政策立案者にとって、政治的支持や得票の獲得に直結する政策アジェンダでは決してありませんから。

「偽装難民」という言葉は、おっしゃるように、日本の政策の構造的な問題を露呈しています。たしかに「偽装難民」=法的に悪いことをしている外国人ではありません。異なる属性や状況にある人々を「偽装難民」と分別無くラベリングしてしまうのが問題です。ただなかにはルール(マナーと言い換えてもよいかもしれません)違反のようにうつるケースも少なからずある。結果的に法違反者に転落することだって当然ある。「偽装難民」という言葉は、そういった振る舞いへの不信の表れでしょう。日本人はマナーはともかくルールは大好きで、この国の入管のモットーにも反映されています。「ルールを守って国際化」、というのは冗談半分としても、「偽装難民」の問題は、その「偽装難民」そのものを作り出す環境に対して政策的対応が十分とはいえないこと、彼らが社会秩序への脅威としてみなされる傾向があること、さらには、外国人ゆえの法的地位の脆弱性から、当事者たる難民申請者は被害者の立場にも陥りやすいこと、というように幾重にも絡まっています。

――個々人が、多様な文化的背景を持つ人たちと暮らしていくうえで頭を切り替えていく必要があるのかもしれません。

無関心や苦手意識が不安感や排他的な考えを生み出す源だとすれば、それこそ基礎教育段階で異文化との対話が日常的に可能な環境が求められると思います。ただし個人的には、日本の異文化交流や国際交流は、異文化性、つまりお互いの違う部分を強調しすぎているような気がします。他国の文化を体験する、エスニック料理を食べてみる、確かに楽しいです。しかしその種の催しは文化の違いを際立たせてしまうきらいがあります。だから表層的だと言うつもりはないのですが、文化はおおいに違うのに人間としては大差がないという感覚を身体化したほうが、その後はずっと楽になれると思うわけです。ただし結果として、どうしても外国人は苦手というのは自然にあることだし、頭を切れ替えられないからといって、それは後ろめたいことではなく、第三者から批判されるいわれもないでしょう。外国人の受入れに対し異なる考え方を持つ人たちの間で、過度に感情的で攻撃的な空気を蔓延させないことのほうが大事です。移民や難民の受容、または拒絶の根っこに何があるのかについて、忌憚なく話し合える場が増えてほしいと思います。

明石純一さんプロフィール

筑波大学准教授、博士(国際政治経済学/筑波大学)。修士(国際公共管理学/モントレー大学大学院)。大学では「国境を越える政治」や「アジア移民社会論」などを講義。主な著作として、『入国管理政策:「1990年体制」の成立と展開』(2010年、単著)、『移住労働と世界的経済危機』(2011年、編著)、『「グローバル人材」をめぐる政策と現実』(2015年、共編著)、『変容する国際移住のリアリティ』(2017年、共編著)。移民政策学会理事(2010~2014、2017~)。一般財団法人日伯経済文化協会評議員(2014~)。法務省難民審査参与員(2015~)、法務省第七次出入国管理政策懇談会委員(2016~)。

筑波大学准教授、博士(国際政治経済学/筑波大学)。修士(国際公共管理学/モントレー大学大学院)。大学では「国境を越える政治」や「アジア移民社会論」などを講義。主な著作として、『入国管理政策:「1990年体制」の成立と展開』(2010年、単著)、『移住労働と世界的経済危機』(2011年、編著)、『「グローバル人材」をめぐる政策と現実』(2015年、共編著)、『変容する国際移住のリアリティ』(2017年、共編著)。移民政策学会理事(2010~2014、2017~)。一般財団法人日伯経済文化協会評議員(2014~)。法務省難民審査参与員(2015~)、法務省第七次出入国管理政策懇談会委員(2016~)。