難民とは、故郷を追われるまでは、多くの私たちと同じように仕事や家があり、家族や大切な人たちとの平穏な日常を送っていた人々です。そうした日常を失い、逃れた先でゼロから生活を立ち上げ、自立していくことは決して簡単ではありません。しかし、持っているスキルや経験を活かして、新たな土地で活躍する人もいます。本記事では、そんな「難民著名人」を紹介します。

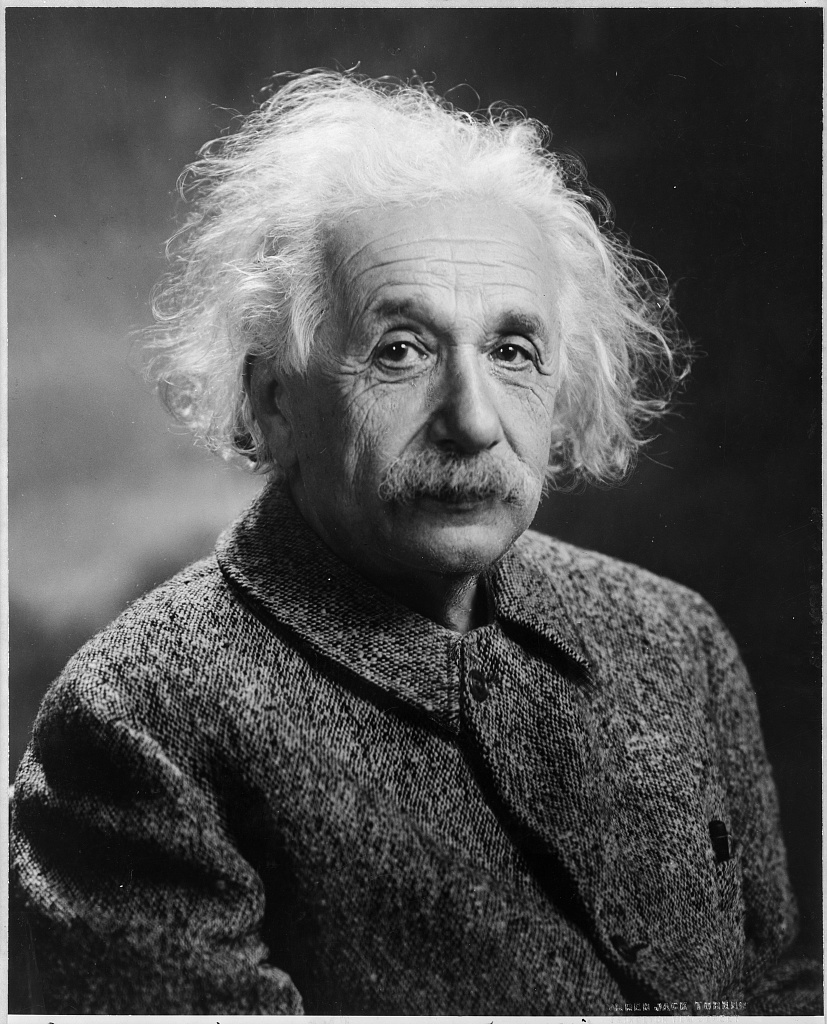

天才科学者 ー アインシュタイン 1879-1955

20世紀の天才科学者として知られるアインシュタインは、1879年にドイツで生まれました。5歳の時に父親から方位磁針をもらい、どんなに動かしても一方向を刺し続ける針を見て、物事の背後には深く隠された何かが存在するはずだということに気付いたといいます。

速く動くものは時間が遅く流れる、重いものの周りでは空間が歪む……。まるでSFファンタジーのような不思議な自然の摂理を、アインシュタインは人類ではじめて発見しました。1920年ごろから彼は一躍有名になり、講演会などで世界各国を飛び回りました。

しかし彼の功績は、祖国ドイツではあまり称賛されませんでした。その理由は―、彼がユダヤ人であったからです。ドイツでは、1930年代になるとナチスが影響力を強め、ユダヤ人に対する迫害が激しさを増していました。身の危険を感じたアインシュタインは祖国を離れる決意をし、アメリカに渡りました。ナチスはアインシュタインの自宅を強制捜索した上で、彼を国家反逆者としました。 もしアインシュタインがアメリカに逃れることができなければ、彼の人生は強制収容所で終わっていたかもしれません。第二次世界大戦が終結するまでに、欧州では数百万人のユダヤ人が亡くなりました。

戦後アインシュタインは、「我々は戦争には勝利したが、平和まで勝ち取ったわけではない」として、差別の撲滅や核兵器の廃絶、世界政府の樹立といった活動に尽力しました。しかし、彼が生きている間にそれらの願いが実現することはありませんでした。

「人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」。アインシュタインが残した言葉の一つです。アインシュタインの死から半世紀以上が経ちますが、彼が与えたものの価値は、まだ測られている途中なのかもしれません。

逆境を音楽の力に変えたボーカリスト ー フレディ・マーキュリー 1946-1991

言わずと知れた人気ロックバンド、クイーンのボーカリスト、フレディ・マーキュリー。「I Was Born To Love You」「Bohemian Rhapsody」など、名曲を挙げればきりがありません。2018年に公開された伝記映画「ボヘミアン・ラプソディ」が大ヒットしたことも記憶に新しいですね。クイーンは「イギリスのロックバンド」ですが、実はフレディはイギリス生まれではありません。

フレディの両親は、インドに暮らすゾロアスター教徒のパールシー。父親は英植民地政府のオフィスで会計の仕事をしていました。その後、同じく英領であった東アフリカのザンジバル(現在はタンザニアの一部)に、仕事の関係で移り住みます。1946年、そこでフレディは生まれます。彼は幼少期をザンジバルで過ごしたのち、インドの全寮制の学校で学び、16歳でザンジバルに帰国しました。

イギリスから独立したばかりの当時のザンジバルは内情が不安定で、民族間の対立が深まっていました。ついに1964年、革命が発生。5千~1万人以上の人が命を落としたと言われています。混乱の最中、フレディ一家は脱出に成功し、イギリスに渡りました。

イギリスで新たな人生をスタートさせたフレディは、カレッジで芸術を学びながら音楽活動に打ち込み、その才能を形にしていきました。1971年にはクイーンを結成。重厚なサウンドと抜群の歌唱力で急速に人気を集め、彼らの音楽は世界中で人気を集めました。しかし、フレディはエイズを発症、45歳の若さでその生涯を閉じました。

生前彼は、ロックスターとしてのイメージが壊れることを恐れ、自分のルーツについて多くを語りませんでした。しかし彼の母親は、家に帰ってきたときのフレディは幼いころと何ら変わらず、母の手料理、故郷の味を食べたがっていたと言います。新しい時代を作り出した彼の音楽やパフォーマンスの源泉には、彼の多様なバックグラウンドと、安心できる心の故郷の存在があったのかもしれません。

難民から世界的ポップスターに ー リタ・オラ 1990-

2012年のデビュー後、多数のシングルが全米チャート一位を獲得するなど、瞬く間に世界のスーパースターへと上りつめた歌姫リタ・オラ。彼女の音楽を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

1990年、コソボ(旧ユーゴスラヴィア)でアルバニア系の両親のもとに生まれたリタ。故郷はかつて「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれた紛争の絶えない地域でした。旧ユーゴスラヴィアは、1つの国・2つの文字・3つの宗教・4つの言語・5つの民族・6つの共和国・7つの国境で構成された多民族国家でしたが、1990年に旧ソ連で起きた民主化運動の影響を受け、国は事実上崩壊。アルバニア人がコソボ共和国として独立を宣言し、多民族間の緊張が高まりました。

リタは1歳のとき、アルバニア系住民に対する迫害を逃れ、家族でイギリス・ロンドンに移住しました。家族の未来と安全を考えたリタの父の決断でしたが、やがてコソボだけでも20万人以上の難民が生まれる大規模なコソボ紛争に発展します。言語も文化も異なる国で一家はゼロからのスタートでした。

リタは成長するにつれて周囲から難民に向けられる偏見を感じるようになったと語ります。「ある時から『難民』と揶揄されるようになりました。その時、私たちはある種、宇宙人のような存在なのだという事実を突きつけられたような気がしたんです。でも、今なら理解できます。誰だって、ある日突然自分のコミュニティに得体のしれない人が移り住んで来たら、構えてしまうでしょ?」(2020年11月13日『VOUGE JAPAN』より)。幼心にも「難民」に対して多くの偏見があると感じ、リタはなんとかして生き延びようと決心します。

自身の経験から、国連のキャンペーンに参加するなど、世界的スターとなった現在も難民支援問題について精力的に啓発活動を行っているリタ。難民として生き延びた幼少期を乗り越え、力強い歌声で世界の人々を魅了しています。

Google共同創業者 ー セルゲイ・ブリン 1973-

ユーチューブ、Gメール、グーグル。みなさんも一度は使ったことがあるサービスを提供するグーグルを創業したのは旧ソ連からアメリカに逃れた難民でした。

グーグル社の共同創設者であるセルゲイ・ブリンは、1973年に旧ソ連でユダヤ人の家庭に生まれました。ブリンの父は天体物理学者となる夢を抱いていましたが、当時の旧ソ連は反ユダヤ主義が根強く、彼の父親がその夢を叶えることは難しかったのです。ブリンは当時の記憶はあまりありませんが、ユダヤ人としての自分に自信を持つことができなかったと言います。幼いながらも、自国で自分は歓迎されていない、学校でも正当に評価されていないと感じていました。ブリンが6歳の夏、一家は迫害を逃れるためなんとか出国ビザを取得し、アメリカに渡ります。

アメリカでブリンは学校に通い始めますが、内気であまり英語が得意ではなかった彼はなじむのに苦労しました。当時を知る教員は「ブリンは特別社交的ではなかったが、いつも自分の目標に向かって自信をもって取り組んでいた」と語っています。英語を学び、その後成長したブリンは数学と情報科学の学位を取得。そして情報科学の博士号取得のためにスタンフォード大学に在籍中、彼の運命を変える出会いが訪れました。のちにグーグル社を共同設立するラリー・ペイジとスタンフォード大学で出会ったのです。1995年のことです。翌年には共同でサーチエンジンの開発を始め、1998年にはグーグル社を共同設立。二人の会社はその後急速に成長しました。

ブリンはアメリカに逃れた経験を振り返り、「父と母にとって、移住はチャンスをつかむ意味合いがあった」(2015年2月3日『アメリカンビュー』より)と語っています。彼の目標に向かってひたむきに取り組む精神は、一家が旧ソ連を脱出しアメリカに定住する中で培ったものであり、彼自身の起業家としての成功に繋がっているのかもしれません。

女性の権利獲得のため戦うトップモデル・アクティビスト ー ワリス・ディリー 1965-

ワリス・ディリーはトップモデルとして華やかな世界に生きながらも、その成功の陰には途方もない苦難がありました。1965年、ワリスはソマリアの遊牧民の家庭に生まれました。通過儀礼として女性性器の切除および縫合(※)を受けたのは5歳のとき。以後、彼女は排尿や月経のたびに、激痛に苦しめられるようになります。13歳で家畜と引き換えに60代の男性と結婚することを父親に決められたワリスは結婚を拒んで、母親の助けを借りて逃げ出し、砂漠の中を一人歩いて首都モガディシュにたどり着きました。そこから更に、母の妹のはからいで、ロンドンで働くことになります。ロンドンでは路上生活も経験しますが、18歳のとき、アルバイト先のマクドナルドで写真家に声を掛けられ、モデルとしてのキャリアをスタートさせます。

モデルとして成功する一方で、ワリスは女性性器切除の精神的・身体的苦痛に苦しみました。1997年、彼女は初めてメディアでその体験を語りました。トップモデルという華やかな世界と女性性器切除という残酷な世界をワリスがつなげたことは、社会に大きな衝撃を与えました。そこから、女性性器切除に対する関心が急速に高まり、国際的な廃絶運動が巻き起こります。同年、ワリスは女性性器切除廃絶のための国連大使に任命されました。彼女の活動により、アフリカ地域で女性性器切除を禁ずる法律が成立します。

その後、人権アクティビストとしても活動を始めたワリス。世界から女性性器切除をなくすため、2002年に「Desert Flower Foundation」を、2013年に同団体は性器切除を受けた女性たちの手術を行う、世界初のメディカルセンターをドイツに設立します。自身の壮絶な経験と女性性器切除問題を描いた著作『砂漠の女ディリー』や『ディリー、砂漠に帰る』は日本含め各国で翻訳されています。

想像を絶する苦難を乗り越え、カメラの前で美しく輝き、人々を魅了したワリス。彼女の精力的な活動によって、多くの女性が救われています。

※女性性器切除 / Female Genital Mutilation(FGM) 思春期までの女児の外性器を切り取る(または女性性器の一部に傷をつける)社会的慣習。アフリカ、中東、アジアなどの開発途上国で現在も行われている。貞操、純潔の象徴とされるが、切除により、性交や出産時に痛みと潜在的危険を伴うようになり、また、性感染症に感染する危険も増加するため、弊害は大きい。(国連人口基金東京事務所)

ボートで海を渡り、オスカー俳優に ー キー・ホイ・クァン 1971-

「私の旅はボートから始まりました。難民キャンプで1年を過ごし、気が付いたらハリウッドの大舞台に立っているのです」。映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』で、ベトナム系アメリカ人として初めてアカデミー賞を受賞したときのキー・ホイ・クァンのスピーチです。

1971年、クァンは中国人の両親のもとに南ベトナムで生まれました。当時のベトナムでは1954年の南北分断以降、ベトナム戦争が始まっていました。1975年に戦争は終結しましたが、その後新しい体制の下で迫害を受けることを恐れ、多くの人々が国を逃れることになります。

1979年、クァンは父とともに、南ベトナムからボートで脱出し、香港の難民キャンプで1年を過ごしました。母ときょうだいはマレーシアを経由し一家はアメリカで再会しました。彼の人生を変える出来事が起こったのは12歳の時。弟が受ける予定だったオーディションに合格し、『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(1984)に出演したのです。その後彼は80年代を代表する人気子役となり、演技の道を歩み始めます。

しかし、クァンは年齢を重ねるにつれ、アジア人はハリウッドで活躍するのが難しいという厳しい現実に直面するようになります。彼は大好きな俳優の夢を一時は断念します。

その後2010年代になると、アジア人俳優が出演する映画が世界中で受け入れられるようになりました。ハリウッドにも変化が起きていると感じたクァンは、映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』の出演で俳優業に復帰。約30年ぶりにスクリーンに戻った彼は同映画で2023年にアカデミー助演男優賞を受賞しました。ベトナム系アメリカ人として初めての偉業です。

現在、クァンは助監督やスタントコーディネーターとしても活躍しています。ボートで海を渡った難民から「アメリカンドリーム」を叶えた彼の今後に注目が集まっています。

※他にもスポーツ選手や実業家、政治家たちの挑戦のストーリーをもっと知りたい方は、ぜひ以下をご覧ください。

サッカー日本代表をW杯に導く ワヒド・ハリルホジッチ 1952-

日本代表監督(2015~2018)含め、さまざまな国の代表監督を務めてきたボスニア・ヘルツェゴビナ出身のサッカー指導者、ハリルホジッチ。そんな彼は、実は母国の内戦という苦しい経験をしています。

1992年、「第二次世界大戦後のヨーロッパで最悪の紛争」と言われるボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に反対を表明。すでにサッカー指導者として有名だった彼の発言は民族主義者の反感を買い、脅迫を受けるようになり自宅が焼き払われてしまいました。そして財産を投げうってフランスに逃れ、サッカー指導者としてのキャリアを自力で再構築します。苦しい時をサッカーと共に乗り越えた彼は、サッカーに対する並々ならぬ熱い思いを持ち、多くのチームを勝利に導きました。

高級チョコレートを日本に広める フェードル・D・モロゾフ 1880-1971

百貨店に並ぶ数々のチョコレート。今では贈り物の定番となった高級チョコレートを日本で普及させたのは、日本に逃れた難民でした。

モロゾフは、1917年のロシア革命で祖国を追われた一人でした。社会主義国家の樹立を目指すロシア革命では、多くの中産階級の市民が財産の没収や粛正などの迫害にあいました。裕福な商人であったモロゾフも迫害の対象となり、1922年に日本の神戸に移り住みます。言語も文化も異なる日本で働くことは容易ではありませんでしたが、苦労を重ねながらも、1926年に神戸に菓子店を開店します。当時は日本に贈答用のチョコレートが存在せず、そこに商機を見出したモロゾフは高級チョコレートを販売しました。始めた店は軌道に乗り、東京にも販路を拡大するほどの人気に。日本に高級チョコレートが広まるきっかけとなりました。

インテルの礎を築いた革新者 アンドルー・グローヴ 1936-2016

インテル社の元経営者であるグローヴは、ハンガリーのユダヤ人の家庭に生まれました。彼の青年期にはハンガリーはナチスと協調関係にあり、彼も強制収容所に送還される危険がありました。幸いグローヴは、母親と共に知人にかくまってもらい、終戦を迎えました。しかし今度は、東西冷戦の波に飲み込まれていきます。1956年にハンガリー動乱が勃発。20歳のグローヴはウィーンに逃れます。彼は難民支援団体の助けを借りてアメリカ行きを試みますが、リストに自分の名前がなく拒否されます。しかし彼はあきらめず、翌日には支援団体に自ら交渉しに行き、アメリカへの切符を手にしました。その後、大学で化学工学を学び、1968年にはインテルに入社。自らの力でアメリカ行きのチャンスをつかんだ彼だからこそできる、大胆かつ革新的な経営手腕によりインテルは世界トップの半導体メーカーとなりました。

体操界の白い妖精 ナディア・エレーナ・コマネチ 1961-

「コマネチ」と聞くと、ビートたけしさんのギャグが思い浮かぶ方もいるのではないでしょうか。このギャグの由来は、「白い妖精」と呼ばれ70〜80年代に活躍したルーマニアの体操選手、ナディア・コマネチです。華々しい彼女の競技生活の裏では、ルーマニアのチャウシェスク独裁体制下での厳しい政治的抑圧が影を落としていました。チャウシェスク一家が豪奢な生活を享受する一方で、国民は困窮し、秘密警察による監視にさらされていました。コマネチは政府の支援を受けて体操を学び、食べるものには困りませんでしたが、監視の目は厳しく、コーチの亡命後はさらに強化されました。チャウシェスクの息子から愛人関係を強要された彼女は、28歳でルーマニアから脱出を決意。監視を逃れアメリカに渡りました。彼女は現在、アメリカをベースに体操競技の指導者やオリンピック委員会の役員として活躍しています。

日本プロ野球史上初の外国人選手 ヴィクトル・スタルヒン 1916-1957

現在では、多くの外国人選手が活躍する日本のプロ野球ですが、初の外国人選手は難民でした。ロシア生まれのスタルヒンは、2歳の時にロシア革命を経験しました。彼の一家は北海道の旭川に逃れ、スタルヒンはそこで所属した少年野球チームで野球の才能を発揮します。高校3年生のときには巨人軍に引き抜かれ、その後、巨人軍の6連覇に大きく貢献しました。

しかし、第二次世界大戦が始まると「敵」としてスタルヒンを見る偏見の目に苦しめられるようになります。戦況が悪化すると、彼は巨人軍からも追放されました。そんな屈辱の日々を耐え忍んだスタルヒンは、戦後ふたたび野球の世界に戻り、新記録を打ち立て日本野球界を盛り上げます。外国生まれとして栄誉と屈辱を味わったスタルヒンの物語は、現在の日本における難民・移民の受け入れ方についても考えさせられるのではないでしょうか。

初の女性米国務長官 マデレーン・オルブライト 1937-2022

「難民を保護しなければ、アメリカが築き上げてきた国際社会での信用や道徳的権威が無駄になってしまいます。すべての人の命を尊重する—それが、私たちが国際社会において示すべき姿勢です」。アメリカで女性初の国務長官となったオルブライトの言葉です。彼女が生前、アメリカでの難民受け入れを強く主張した背景には、自身の2度の難民としての経験があります。

オルブライトはチェコスロバキアに生まれました。誕生の2年後、同国はナチス・ドイツの占領下に。ユダヤ人であった彼女の親族は次々と強制収容所に送られ、両祖父母は収容所で亡くなりました。幸いにも彼女は両親とともにイギリスに逃れ、終戦後は帰還しました。しかし今度は、国内で政党の対立が激化。排他的な共産党政権が発足します。父が非共産党員であったオルブライトは11歳の時、家族でアメリカに逃れました。その後、高等教育を受けたのち、1997年に国務長官に就任。難民として自分を受け入れてくれたアメリカに強い感謝の気持ちを抱き、難民の受け入れのために精力的に活動を続けました。

歌で世界を一つに ボブ・マーリー 1945-1981

Photo by Francesco

1972年にメジャーデビューし、「One Love」など数々の名曲を生み出したジャマイカ生まれのレゲエミュージシャン、ボブ・マーリー。1970年代後半になると、ジャマイカでは二つの政党が総選挙をめぐり激しい抗争を繰り広げるようになります。マーリーは1976年、一方の政党の政治キャンペーンに参加したことをきっかけに対立抗争に巻き込まれることに。その後、狙撃による重症を負い命の危険を感じた彼は、翌年イギリスに亡命しました。

しかしその1年後にはジャマイカに戻り、愛と平和を掲げるコンサート 「One Love Peace Concert」を開催。「俺達はひとつに、ひとつになれるんだ!」と対立する二つの政党の党首たちにこう呼びかけ、ステージ上で和解の握手をさせたことで、歴史に残る伝説のライブとなりました。彼の音楽や思想は現在でも世界中の人々に影響を与え続けています。

難民キャンプからスター選手へ アルフォンソ・デイヴィス 2000-

「難民からサッカー選手になった自分の経験が難民の誰かに希望と感動を与え、『私にもできる』と思ってもらいたい」。現在サッカーメジャーリーグで活躍するデイヴィス選手の言葉です。

16歳で史上最年少のカナダ代表に選ばれ、史上2番目の若さでメジャーリーグデビューした輝かしい功績を持つ彼も難民でした。デイヴィス選手の両親は、1989年に勃発したリベリアでの内戦を逃れ、ガーナで難民となりました。この内戦では、14年間で約75万人もの難民が発生したと言われています。デイヴィス選手はガーナの難民キャンプで生まれた後、5歳で家族とカナダへ移り住みました。そして地元サッカーチームに所属したことをきっかけに、スター選手への道を歩み始めます。現在ではメジャーリーグで活躍する一方、サッカー選手として初めてUNHCRの難民アンバサダーに任命されるなど、難民支援にも力をいれています。

世界政治に大きな影響を与える ヘンリー・キッシンジャー 1923-2023

Photo by Gerald R. Ford School of P

キッシンジャーは冷戦期のアメリカで国務長官を務め、世界政治に大きな影響を与えた人物です。

彼は1923年ドイツの小さなゲットー(強制移住区)に生まれます。しかし1933年、ドイツで反ユダヤ主義のナチスが政権を獲得。祖父母がナチスによって殺害され、身の危険を感じた一家は、彼が15歳のころにアメリカへ移住しました。

その後政治学を学んだキッシンジャーは、ニクソン・フォード政権で国務長官を務めます。冷戦期に敵対関係にあった中国と接触した彼の外交政策は世界に衝撃を与えました。難民の一人であり、大規模な迫害を逃れてアメリカにやってきたことを自覚していた彼は、敵対国と組んででもアメリカが強くなることを願っていました。アメリカが影響力を持つことで世界秩序によりよい選択ができると考えたのです。政府を退いた後も、歴代大統領に提言を行うなど2023年にその生涯を閉じるまで精力的に活動を続けました。