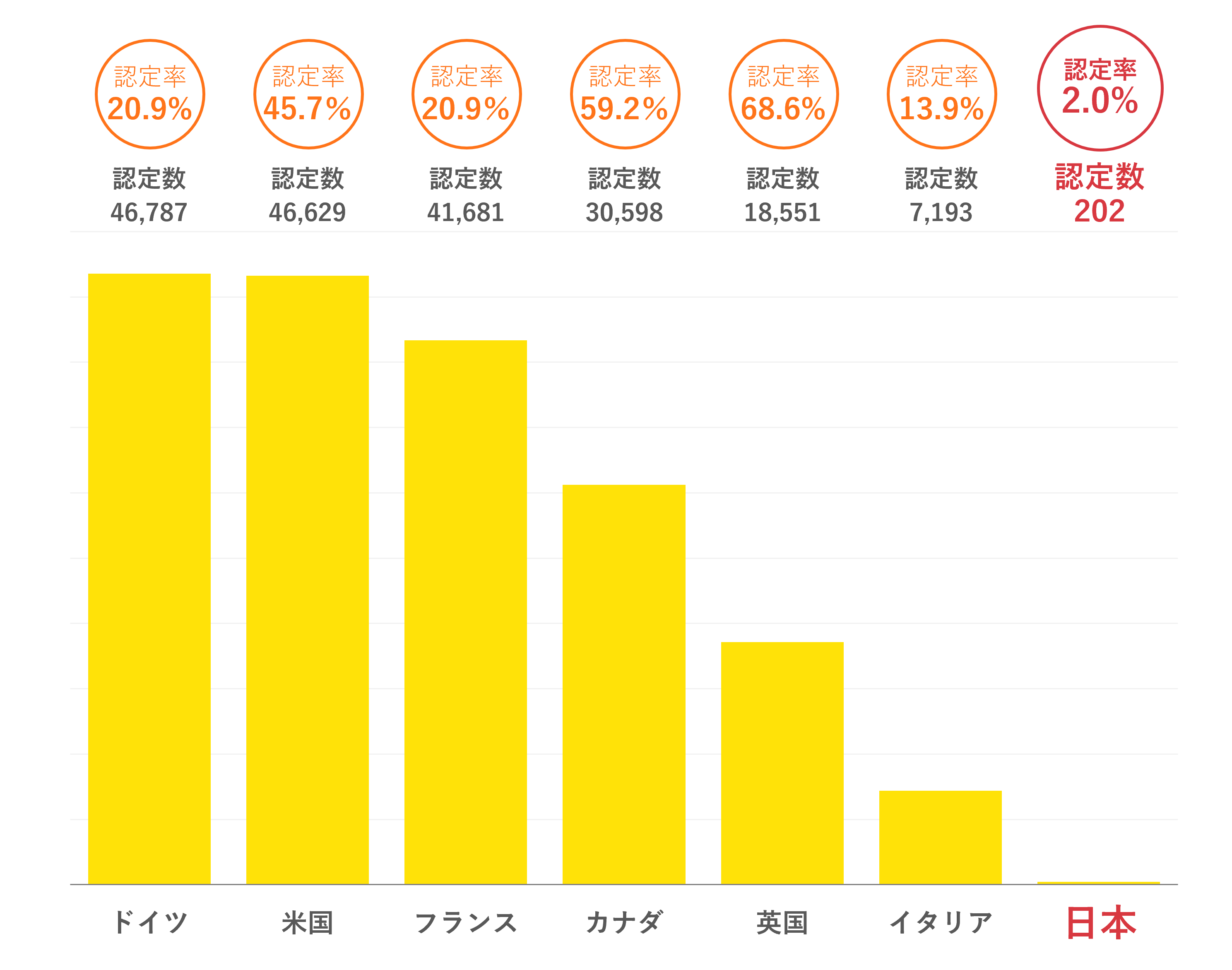

難民認定数の各国比較(2022年)

※ 本記事は、2017年に作成した記事を元に、2022年2月10日、構成の変更や数字の更新などを行いました。また、2023年6月15日に各国比較を更新、2024年3月31日に最新の日本の難民認定状況を反映しました。

「日本は難民認定が少なすぎる」

「いや、数の問題ではない。ちゃんと審査をやった結果が少ないだけだ」

難民認定のあり方をめぐり、弁護士や支援団体、法務省など立場の違う関係者の間でよく繰り広げられるやりとりです。現実の認識は立場によって異なりますが、取り組むべきは、助けを求めて逃れてきた難民が現実に助けられていないという問題です。

日本は、世界でも類を見ない極めて少ない難民認定数。

2023年は、13,823人が難民申請を行い、認定されたのは303人でした。一方で、7,627人が不認定とされています(一次審査・審査請求の合計)。認定数は過去最多となりましたが、依然として審査数に対して非常に少ない認定数といえます。各国の置かれた状況は違うため単純比較はできませんが、世界でも類を見ない極めて少ない認定数であることは事実です。例えば、シリア難民の認定率(2020年)は、ドイツでは78%、アメリカでは62%、オーストラリアでは89%ですが、日本では、2011年から2020年の間で117人が申請したところ、認められた人は22人(※ 決定数に対して22%)に留まっています2。

数だけが問題ではないとはいえ、これだけの大きな差があるのはなぜなのでしょう。

日本の難民受け入れについては、大きく以下2点の基準のあり方に問題があります。

1.誰を「難民」と認定するかに関する基準(認定基準)

2.手続きが適正に行われているかに関する基準(手続き基準)

本記事では、日本の難民認定はなぜ少ないのかという疑問について、こうした制度面の課題から解説します。

目次

1.認定基準の問題

認定基準の問題とは、難民条約に書かれた難民の定義や迫害の解釈などをめぐる問題です。

難民条約は、各国が難民の判断をする際の一つの根拠となる条約で、日本も加入しています。難民条約での定義の説明は一つですが、かなり大まかなもので、具体的な基準などを細かく定めているわけではありません。そのため、現実には各国によりその解釈は異なり、結果としてA国では認定とするが、B国では不認定となることが起きてしまいます。

しかし、条約の解釈を決める権限は各国にあるものの、恣意的な解釈をしても良いということではありません。実際の難民認定が国際統一基準で行われるような努力がされており、例えばUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は、手引書「難民認定ハンドブック」や指針(ガイドライン)の発行を通じて基準の策定を行っています。欧州では、各国が難民保護の指針を作ったり、裁判事例を積み重ねたりすることで、難民保護のレベルを互いに高め合い、また保護政策の共通化を行ってきました。

それに対して、日本の解釈は「厳しい」という以上に、本来の難民保護の意図を外れているといえる部分があり、弁護士や研究者からは国際的には通用しないと指摘されています。

「個別把握論」-政府から個人的に狙われていなければ、難民ではない?

「個別把握論」とは、政府から個人的に把握され、狙われていなければ難民ではないという日本独自の解釈であり、認定されるべき人の範囲を極端に狭めています。

*シリア出身・男性の事例

2012年来日、難民申請。罪のない子どもが殺される光景を目の当たりにして、アサド政権に対抗するデモに参加。しかし、国は「デモの最中に攻撃されるといった危険性があることは否定できないにしても、それはそのようなデモに参加した人一般の問題であって、異議申立人に固有の危険性ではない」という理由で難民不認定とした。つまり、難民とは個別に危険にさらされる人であり、デモに参加するシリア人は皆危険にさらされるため、難民ではないという判定であった。

*アフリカ出身・女性の事例

2009年に来日。裁判を経て、2016年の秋に難民認定。当初、国は「指導的な立場でないから」という理由で不認定とした。野党の仲間といた時に襲われ、流産したことを記す病院の診断書まで取り寄せ、証拠として提出したが認められず。最終的に名古屋高裁で、一般党員も逮捕されたり、暴行されたりしている出身国の人権状況を根拠に、「指導的な立場」でなくとも母国に帰れば命の危険があり「難民」であると判断され、勝訴した。これまでにない画期的な勝訴事例であった。

現実には、政府が誰を抑圧・監視対象としているかを正確に認識することは極めて難しいものです。迫害することが困難な指導的立場にある者は放っておかれ、むしろ一般メンバーに矛先が向くことは十分に考えられます。人権侵害が一個人ではなく集団に対してなされることがあるという点を踏まえた判断が必要です。

迫害の解釈が狭いー強制労働は迫害ではない?

迫害の範囲も、日本は限定的に解釈する傾向にあります。アメリカ、カナダ、欧州各国などの難民認定機関では、迫害を、生命と身体の自由に限らず、重大な人権侵害を含むとしています。「重大な人権侵害」が、身体拘束をする、強制労働を強いる、までなのか、宗教の自由を認めない、教育や就職の機会を奪う、ことも含むのかという議論はここでは置いておきますが、日本では、迫害を命と身体の自由に限定する傾向が強く、さらには身体の自由を奪われている例であっても、迫害として認めないこともあります。

例えば、ミャンマー(ビルマ)における迫害から逃れた少数民族ロヒンギャが、連日身体を拘束されて強制労働をさせられたことについて、「その期間も2,3日にとどまり、食事を取ることができない場合ばかりではない」ため、生存は脅かされない3と、難民認定されませんでした。

難民である証明のハードルが高いーそもそも白黒つけられる?

難民であることを証明すること、つまり「立証の基準」が高いことも日本の特徴です。審査では、難民本人が、母国に帰れない理由を、客観的証拠に基づいて証明することが要求されます。しかし、そもそも迫害から逃れてくる難民が、その証拠を持って逃げること自体、現実的ではありません。出国する前に当局に見つかれば、さらなる命の危険にさらされます。時には、母国に残る家族に危害が及ぶことを心配し、証拠書類を全て焼却してから逃げる人もいます。国外に逃れるために無事、飛行機に乗ってもなお、到着先で上陸が許可されず、母国へ送還されることを恐れ、出身地や身分を隠すためにパスポートを破って飛行機のトイレに流してしまうという話もあります。難民の立場から考えれば、合理的な行動です。

日本で客観的証拠が非常に重視されていること。それは、難民不認定理由の数々から伺えます。

*事例1 「あなたは、軍兵士があなたの居所を捜しに来た際、母親が暴行を受けた旨を述べますが、主張を裏付ける具体的かつ客観的な資料はなく」

(出典:『難民勝訴判決20選』, p.24)

*事例2 「大学を休学処分になった後、諜報機関から逮捕状が発付されている旨主張していますが、これを証明する客観証拠は存在せず、あなたの主張はいずれも親族からの伝聞に基づくもの」

(出典:『難民勝訴判決20選』, p.24-25)

UNHCRは、立証が難しい難民の状況を考慮し、難民に「灰色の利益」を与えることが必要だとしています。

「申請人がその主張を裏付けるために真に努力をしても、その陳述のいくつかの部分について証拠が欠如することがありうる。既にみたように、難民がその事案のすべてを『立証』できることはまれであって、もしこれを要求するとすれば難民の大半は認定を受けることができないことになろう。それ故、申請人に灰色の利益を与えることが頻繁に必要になる」

(出典:『UNHCRハンドブック』, 56ページ・203段落)

日本では、犯罪の場合でも「疑わしきは被告人の利益に」ということが原則であるにもかかわらず、難民に「灰色の利益」は与えられないようです。

客観的証拠が求められるだけでなく、難民の主張やその証拠が信用できるかどうか(信ぴょう性)についても、難民に高い基準を課しています。難民審査を担当する法務省出入国在留管理庁(入管)からの数回に及ぶ面接で、難民本人の主張の詳細が多少ぶれることや、主張の裏付けとなる証拠が少ないことが、信用できない要素として捉えられます。

例えば、目の前で家族が暴行され、殺されたようなケースでは、体のどの部位がどのように傷ついていたかについて、細かい説明を求められ、数回の数時間にも及ぶ面接で若干でも異なる説明をした場合には、一貫性がないと評価されます。母国での経験のため政府関係者に強い警戒心を抱く難民の方から、入管の難民調査官に当初はすべてを話そうとせず、徐々に開示していく気持ちがあったことも聞きます。壮絶な経験によるトラウマから記憶が前後することや話せない心情になることも否定はできません。それらが嘘や隠す意図と結びつけられるのは拙速なことです。

難民認定を行う過程において極めて重要な重みをもつのは事実の認定です。そしてそのための情報は、本人だけではなく、各国情報を集めやすい国側も持ち寄りながら、立証だけに拠るのでもなく、専門性を有する審査官が本人の心的状況なども踏まえて本人の主張を合理的だと判断すること。それらが認定の作業とされています。そして、難民の審査とは、将来の危険性について検討することであり、将来の可能性を100%証明することは不可能です。だからこそ、過去に「迫害されたこと」ではなく、将来的に「迫害のおそれがあること」が難民の定義であり、難民に求める立証基準はそれを踏まえたものであるべきです。

2.手続き基準の問題

これは、審査を受ける難民側に、難民であることを証明するために必要な主張をする機会が十分に与えられ、公正(フェア)に手続きがなされているかということです。

庇護を希望する人が難民申請を行えているか、難民側が適切に主張を伝えるための言語(通訳・翻訳)の体制が整っているか、弁護士のサポートを得られるか、判断に不利な証拠がある場合はそれを示されて弁明の機会を与えられているか、不認定の場合はその理由が示されているか、などがポイントになります。

難民にとって「公正(フェア)」な手続きか?

立証基準が極めて高い一方で、難民側に主張・立証するための十分な機会が与えられ、公正(フェア)に手続きがなされているのか-この点についても課題が指摘されています。

例えば、言語の問題。面接では、必ずしも適切な言語(理想は母語、難しい場合は出身国の公用語)による中立的な通訳が手配されておらず、証拠書類は日本語での提出が求められるなど、しっかりと主張を伝えることが非常に難しいのが現状です。審査において些細な誤訳は致命的ですが、面接の録音・録画はされず、調書も日本語でのみ作成されるため、通訳に問題がある場合に検証することが非常に困難です。また、証拠資料を自力で翻訳できる日本語力を持つ申請者は極めて稀であり、翻訳費用の公的支援もないため、十分な証拠書類を自力で提出することは、ほとんど不可能な手続きになっています。

難民不認定の場合に、その理由が十分に開示されないことも問題です。国が不認定を下す判断根拠となる情報を知らなければ、難民本人や弁護士は反証する機会を得ることができないからです(情報へのアクセスに関する武器の対等の原則)。具体的にどこが証拠不十分だったかなどの説明があれば、新たな資料をそろえて異議を申し立てる余地があります。

上で触れたように、難民であることを証明するために難民本人が自ら証拠を集めなければならない(「立証責任」が難民に課されている)ことも課題です。例えば、難民の出身国における一般的な人権侵害の状況などは、国が収集できる情報です。日本の場合、国ができる部分も含めて、証拠の収集の多くが難民本人に任されていますが、公正に手続きを行うためには、双方で分担することが必要です。

また、入管の裁量が大きい、つまり自分たちで意思決定できることが多く、第三者的な視点、客観的な基準などがないことも、これらの手続きがフェアなものといえるかどうかにおいて、大きな問題です。

そもそもの問題は?ー政治的意思の不在と、難民を「管理」する視点

今までみてきた制度面の問題。それらは、次に指摘する大きな“土台”によって支えられているといえます。

一つ目は、日本が難民をより積極的に受け入れるという、政治的な意思が十分にないこと。本来、難民問題は「人の命を救う」というシンプルな話です。しかし現実には、受け入れ国の能力以上に難民を受け入れることで生じる問題や、国民の理解が得られないなどの問題があり、難民に対してどこまで門戸を開くかは政治的決断が求められます。

例えばドイツは、ユダヤ人迫害への反省から難民が助けを求める権利(庇護権)を憲法で認めています。難民を助けることの価値が社会で認められていることは、メルケル氏がリーダーシップを発揮できた一つの要因でしょう。カナダには、移民や難民を受け入れることで国を作ってきた歴史から、他者を受け入れることは社会の力になるという共通の理解があり、そのような社会の土壌は、トルドー氏が難民受け入れを公約に掲げ、首相に就任したことと無関係ではありません。

そう考えると、日本において、政治の場で難民問題が重要事項として取り組まれないのは、社会で難民問題に関心を寄せる人が少ないことの裏返しともいえるのではないでしょうか。実は、2011年11月、衆参両院は「難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取組に関する決議」を採択し、国を挙げて難民保護に取り組むことを表明しました。国際組織や市民団体との連携強化なども盛り込まれた画期的な内容です。このような取り組みを実現させていくには、人々の関心を高めていくことも重要でしょう。難民を治安悪化や社会のリスクとつなげるなど、難民受け入れに関する根拠のない誤解や偏見が、政治の場での取り組みを停滞させる後ろ支えをしているといえるかもしれません。

さらに、難民受け入れが進まない背景には、難民に限らず、移民の受け入れについて、これまで十分に議論がなされてこなかったこともあります。海外から「人」をどう受け入れ、共にどんな社会を作っていくのかという観点で移民政策を作ることは、難民を社会の一員としてどう迎え入れるかという議論にもつながる重要な課題です。

二つ目は、難民認定の実務を入管が担っているため、難民を「保護する(助ける)」より、「管理する(取り締まる)」という視点が強いという、難民認定制度のそもそものあり方です。たとえば、空港で難民として助けてほしいと訴えても、上陸が許可されず、そのまま収容されたり、難民不認定と同時に収容・送還されたりする事態が起きています。難民が一番恐れることは、命の危険がある母国に送り返されてしまうことです。送還の禁止は、難民条約上、一番重要な決まりごと(ノン・ルフールマンの原則)とされています。

もちろん、国内の治安を乱す可能性がある人物は、入国に際してチェック(スクリーニング)しなくてはなりません。それは、入管の重要な役割です。本来は、治安上のリスクに関して、入管のチェックを受けた後に、別の独立した政府機関が難民の審査を行なうべきであり、それも法的な手続きだけでなく、難民の自立までを視野に入れた政策を管轄する機関が必要です。

最後にー日本が難民を受け入れていくために

上記の制度的課題を解決できたら、どれくらいの人が認定されるのか。すべての申請者の情報を持っていない難民支援協会(JAR)がいえることではありませんが、年間約600人・60カ国の方の相談にのっている経験(2020年度までの10年間平均)から、現状の難民認定数が少なすぎるといえ、弁護士の中には、認定されるべき難民は3桁にはのぼるのではと指摘する人もいます。いずれにせよ、一度は不認定となり、裁判を経て、認定を得た数々の事例は、少なくとも、現状の制度が十分に機能していないことの証明です。

一方で、申請者の中に、難民ではない人が申請しているという実態もあり、ここ数年、法務省はそのような人たちを排除するために、より厳しく手続きを見直しています。就労資格を得ることなどを目的に難民申請をする人がいることは事実ですが、望まない人/もしくは意図しない手続き利用者の排除ばかりを優先するのは、難民保護という本来の目的を損なうものになります。厳しさが強まる一方で、難民申請手続きが公正か、認定基準は逸脱していないか、救うべき人を救っているか。そのような視点での改善は残念ながらほぼなされていないのが現状です。難民申請の“濫用”を減らしつつ保護も進めていく。そのための具体的な提案はすでにたくさん示されています。

難民問題に対して、明快な解決策を持って取り組んでいる国はありません。難民が生まれる国の周辺国や一部の欧米諸国が目の前に逃れてきた多くの難民と向き合っている状況と比較すると、少なくとも日本は、できることがまだ多くあるといえるのではないでしょうか。JARは、引き続き、上記の制度課題の解決に向けた取り組みを通じて、難民の適切な保護の実現を目指します。

コラム:難民条約をめぐる歴史的背景

難民条約では、難民を、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」と定義しています。

1951年に生まれたこの難民条約は、各国が難民の判断をする際の一つの根拠とされています。国際的な取り決めがあることは重要ですが、難民条約は万能ではありません。なぜなら、難民条約は時代の産物であり、さらにその解釈は各国に委ねられているからです。

難民条約は、第二次世界大戦の結果、難民となった人を助けるべく生まれました。しかし、東西冷戦を背景に採択された条約は、西側諸国が共産主義を非難する政治的手段として使われた側面があったことも否定しがたい事実です。難民の定義に「政治的意見により迫害を受けるおそれがある者」という文言があるのは、そういった背景があることを表していると考えられています。冷戦終結後、各地で勃発する内戦などが原因で故郷を追われる人が大量に生まれるようになりましたが、難民条約の定義が変わることはありませんでした。

このような変化に対して、UNHCRや各国は、現実にいる難民を助けるために、条約の解釈を広げる努力をしてきました。例えばUNHCRは、難民認定に関する手引書「難民認定ハンドブック」や指針(ガイドライン)の発行を通じて、難民認定が国際統一基準で行われるよう促しています。例えばシリア危機に対しては「シリア・アラブ共和国から避難する人々の国際保護の必要性について4」というガイドラインを出しています。欧州では、各国が難民保護の指針を作ったり、裁判事例を積み重ねたりすることで、難民保護のレベルを互いに高め合い、また保護政策の共通化を行ってきました。

日本は世界の変化にどう対応してきたのでしょうか。日本は1970年代後半に、インドシナ難民の漂着をきっかけに、1981年に難民条約に加入しました。しかし、その後、欧州とは異なり、難民をめぐる世界の変化に直接関わる機会がほとんどなく、国や社会が意志を持って、難民を助けるための仕組みを整えることに十分には取り組んできませんでした。それは、外国人の人権を守ることに対する、日本社会の意識の希薄さを反映しているともいえるでしょう。

(2017年6月9日掲載、2022年2月10日最終更新)

- 認定率は、以下の計算で算出しています。

その年の認定数 ÷ (同年の認定数+不認定数)

例)2022年の日本の認定率の出し方:認定数202人、不認定数10,143人*

202 ÷(202 + 10,143)=0.0195…(約2.0%)

一次審査での認定(187人)と審査請求での認定(15人)の合計

** 一次審査での不認定者(5,418人)と審査請求での不認定者(4,725人)の合計

(出典)「令和4年における難民認定者数等について」, 出入国在留管理庁

(参考)申請をした年と結果が出る年が異なることが多いため、その年の認定数を同年の「申請数」で割る計算は正確ではなく、国際的に上記の算出方法が採用されています。

2022年の各国の認定率については、UNHCR Refugee Data Finder の以下のデータをもとに同様に算出しています。計算方法は、Recognized ÷ (Total decisions – Otherwise closed) です。

– UNHCR Refugee Data Finder 2022年受入国別の難民認定数など

– UNHCR Refugee Data Finder 2022年受入国別の難民申請数[↩] - ドイツ、アメリカ、オーストラリアについてはUNHCR Refugee Data Finderから難民支援協会算出(計算方法は*1参照)、日本については全国難民弁護団連絡会議データより[↩]

- 在日ビルマ難民申請弁護団, 「声明」, 2010年10月29日[↩]

- UNHCR, 「シリア・アラブ共和国から避難する人々の国際保護の必要性について 更新V」, 2017年11月[↩]