2019.7.17掲載

TOPICS 03

荒波の連続だった20年。

日本に逃れてきた6,000人と歩んだ

難民支援協会の軌跡

難民支援協会(JAR)は20年前、他団体の事務所に机1つを間借りする形で、スタッフ1人で始まりました。今では、パートタイムをあわせて30人のスタッフが、「日本に逃れてきた難民が安心して暮らせるように支え、ともに生きられる社会を実現する」という大きなミッションに向かってさまざまな事業を展開し、年間約600人の難民を支援する団体に成長しました。

JARの成長は、難民支援において市民社会にできることが増えたと言える一方で、それだけ幅広い支援を必要とする状況が日本にあるということでもあります。国際的にも極めて厳しい日本の難民認定制度によって、難民認定されるべき人が認定を受けられなかったり、難民申請中にセーフティネットから抜け落ちてしまったりするなど、制度的に厳しい状況のなか、「私たちがあきらめたら、彼らは一体どうなるのか」という危機感のもと、目の前の方々を必死で支援しながら走った20年でした。この記事では、JARのこれまでを振り返りながら、日本の難民を取り巻く環境の変化やこれからの課題をご紹介します。

JARが立ち上がった時代背景

意外に思われるかもしれませんが、日本も難民に対して大きく門戸を開いた時期がありました。ベトナム戦争終結前後にインドシナ三国(ベトナム・ラオス・カンボジア)から多くの人が逃れて難民となった1970年代後半です。たくさんの人を乗せた小舟が相次いで日本の海岸に漂着し、国際社会からの圧力もあり、日本政府はインドシナ難民の受け入れを決めました。受け入れは、家族の呼び寄せなども含めて2005年まで続き、計1万人以上にのぼりました。多くの方々が定住し、全国各地で暮らしています。

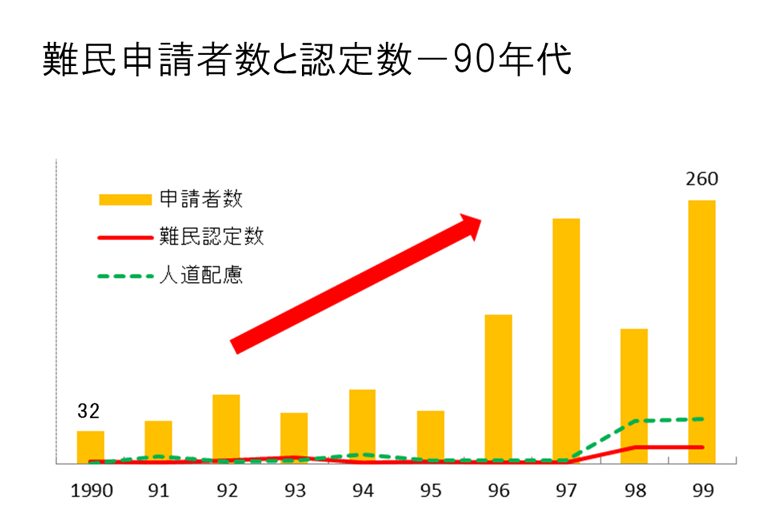

インドシナ難民の受け入れが政府主導で進められた一方、その後世界各地から日本にたどり着いた方々の受け入れについて政府は極めて消極的でした。難民条約にはインドシナ難民の受け入れをきっかけに加入し、難民認定制度も整備したものの、実際に難民として認定される人の数は95年1人、96年2人、97年1人と本当に少ない数でした。

しかし、98年には、難民申請の結果を待っている人が300人にのぼったことが国会でも取り上げられ、16人が難民としての認定を受けるなど、国内の難民問題に対して関心が高まり始めます。JARが立ち上がったのは99年、まさにこの時期です。

苦渋を傍観するに絶えず、同じ人間として支援したい

迫害を逃れて、やっとの思いで日本にたどり着いた難民の方々は、難民として認定されるあてもとぼしく、就労許可もなく、多くの人は家族からも離れて暮らすことを余儀なくされ、迫害の待つ母国へ送還されかねない脅威を常に抱きつづけなければならないという苦難に直面していました。その状況を傍観するに耐えず、同じ人間として支援したい。そんな思いから、JARは難民への総合的な支援を行う日本初の団体として発足しました。

難民への直接の支援として、難民認定手続きに関する法的な支援と、毎日の生活や病気になった時の対応など生活支援を両輪で行うこと、また、制度自体を改善するために、個別の相談対応と並んで政策提言や広報活動も行っていくことを発足当時から目指していました。

アメリカ同時多発テロ、瀋陽事件による関心の高まり

立ち上がって間もない時期から試練に直面します。2001年には、アメリカ同時多発テロによる影響で、アフガニスタン出身の難民申請者たちが合理的な理由もなく収容される事件があり、解放に向けて弁護士とともに奔走しました。

その翌年には、中国・瀋陽にある日本総領事館に駆け込もうとした北朝鮮難民の家族が中国警察に取り押さえられる姿をとらえた映像が報じられ、難民保護に対する世の中の関心が一気に高まりました。

この気運を逃すまいと、限られた人員のなかで相談対応をしながら政策提言にも駆けずり回り、後に難民認定制度が一部改正されるという成果につながりました。しかし、国内ではこの間、多くの難民にとって八方塞がりな状況が続いていました。それを象徴する出来事の一つが、2004年のクルド人家族による座り込みです。

真夏の座り込みと強制送還

この家族は国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)から難民として認められていましたが、日本政府からは認められずに裁判中でした。日本でトルコ国籍のクルド人が誰一人として難民認定されないことや、入国管理局(現出入国在留管理庁)による調査方法(※1)に対する怒りから、当時UNHCR駐日事務所があった国連大学前で他のクルド人家族と座り込みを始めたのです。日本での難民認定に向けて、UNHCRにより積極的に動いてもらうためでした。

幼い子どもも含めた真夏の座り込みの様子はマスコミでも大きく報じられ、学生、主婦、会社員など多くの市民の間に支援の輪が広がりました。彼らの収容や母国への送還をやめるよう法務省に求める署名は6万も集まりましたが、そのかいもなく、父と長男は後に突然収容され、24時間を経ずに送還されるという最悪の結末を迎えました。この送還については、UNHCRも異例ともいえる懸念の声明を発表し、海外でも報道されました。

記者会見に集まる家族・支援者たち

この頃のJARへの相談者はクルド人やミャンマー(ビルマ)人だけでなく、アフリカ諸国出身の方々も多く、年間約200人から相談が寄せられる規模になっていました。2006年には相談専用のフリーダイヤルを開設し、より多くの人から電話相談も受けられる体制を作りました。

大きな後ろ盾がないなか、数百人の方々に必要な支援を提供していくためには、持続可能な資金調達が不可欠です。いつまでも続くわけではない助成金や補助金を主な財源としていたことに課題を感じ、2007年には毎月定額のご寄付をいただく「難民スペシャルサポーター」の募集を開始するなど、寄付で活動を支えられるよう体制を整えていきました。

100人以上の命綱が切られる

苦心しながらも資金を増やし、活動の幅を広げていた頃に訪れたのが2008年のリーマンショックと、「保護費」の打ち切りでした。保護費とは、困窮している難民申請者に向けて外務省の予算から支給されている支援金です。生活保護と比べて3分の2程度(※2)と限られたものではありますが、働けない難民申請者にとっては命綱です。

しかし、リーマンショックの影響で失業するなど保護費を必要とする人が増えていくなか、外務省は予算が不足するおそれがあるとして、2008年12月、対象者への支給を突如打ち切りました。その際は1ヵ月程度で回復したものの、翌年度から優先順位が設けられました。その結果、支給を求める人の約半数にあたる100人以上が保護費を打ち切られるという事態に陥ったのです。

「もう数日ご飯を食べていない」「家賃の滞納で出て行くよう通告されている」と駆け込んでくる相談者が後を絶たない切迫した事態を受け、複数の団体の連名で「緊急キャンペーン」を実施。寄付を広く一般に呼びかけました。予想を超える寄付金が集まり、食料や日用品も寄せられ、路上生活を強いることなくなんとか緊急事態を乗り切ることができました。同時に、政府に対して保護費予算の増額などを求めた申し入れも行いました。

緊急キャンペーンの5ヶ月間を「死ぬ思いの忙しさだった」とスタッフは振り返ります。それまでの10倍以上にのぼる相談に応じ、通常とは異なる緊急支援を実施すると同時に、キャンペーン事務局としての業務も担い、政府への交渉も行うという団体としての底力を発揮したとはいえ、民間でセーフティネットを作り続けることの限界を肌で感じた出来事でした。また、困窮する難民申請者が続出するなか、難民同士の助け合う力、地域での支援の必要性を痛感し、難民が集住する地域への支援を目的とした「コミュニティ支援」を始めるきっかけにもなりました。

東日本大震災と難民の方々からの提案

そして、2011年3月に起きた東日本大震災。幸いにも発災時に相談に来てきていた方はいませんでしたが、事務所は激しく揺れ、棚が倒れるなど室内は混乱し、交通機関にも大きな影響が出たため、当日は急遽業務を停止しました。

その後も余震が多く、情報が錯綜していたためスタッフも不安を抱えた状態でしたが、被災した難民の方々が心配で、翌週から業務を再開します。懸念していた通り、日本語が不自由なため原発情報などを入手できずに不安を募らせているという声が寄せられ、関東近郊の難民コミュニティや家庭へ緊急訪問を行い、物資や多言語情報を提供しました。

一方、予想していなかったのは、「JAR は東北に支援活動には行かないのか?行くなら連れて行ってくれ」「自分たちも日本社会の一員だ。被災者のために何かするのは当たり前だ」「今まで日本に助けてもらった、その分の恩返しをしたい。日本は第二の祖国だ」といった声も難民の方から数多く寄せられたことです。

そのような熱意に後押しされ、JARは難民ボランティア派遣事業をはじめ、東北で支援活動を行うことを決めました。2011年11月までの間に、のべ200人以上の難民の方がJARのボランティア派遣を通じて陸前高田市に出向き、がれき撤去や炊き出しなどのボランティアに従事しました。

ボランティア派遣以外にも、平時の難民支援から培ってきた「支援の行き届きづらい人へ、どう支援するか」という視点で、女性支援や法律支援などの被災地支援も陸前高田市を中心に行いました。

支援を求める人の増加と限界

この頃、JARへ相談にくる人の半数以上はアフリカ諸国出身でしたが、東日本大震災と同月に始まったシリア紛争の影響で、それまで相談のなかったシリア出身の方もみえるようになりました。2012年は前年より130人も多い670人が相談に訪れ、困窮している人も多く、セーフティネットの穴を埋めることがついに限界に達します。長らくJARは、「日本に逃れてきた難民をホームレスにしない」というスローガンを掲げてきましたが、必要とする人全員に宿をあてがうことが叶わなくなり、スローガンを「凍死させない」に変えざるを得なくなりました。多いときには30人以上がJARのシェルターが空くのを待っている状況で、特に真冬の支援現場は緊迫した状況が続くようになりました。

前事務所の冬の待合スペース。路上生活の疲れを見せる人も多い

セーフティネットの穴を埋め続けられなくなった背景には、新たに逃れてくる方が増えているということだけでなく、日本の厳しい難民認定制度によって将来の展望を描けない人が増え続けていることもあります。年間わずか0.3%しか難民として認定されないなか、多くの人は在留資格を失い、生きるために必要な権利を奪われていきます。働くことは許されない、保護費は対象外、国民健康保険もない。しかし、母国は帰れる状況になく、日本で生きていくしかない。解決策を提供できない人が制度によって次々と生まれてしまう結果、JARで支援できる人数を上回る数の人が支援を必要とする状況が続いてしまうのです。

就労支援を本格的に開始

このような事態から、JARは就労支援を本格的に始めることになります。難民の方から多く寄せられてきた、「働きたい」という声に応えるだけでなく、就労資格のある方が速やかに仕事をみつけられるようにすることで、働けない人など脆弱性のより高い方への支援を続けられるようにするという目的もありました。

当時は難民申請をしてから半年経つと、結果が出るまでの間、就労許可を得られていましたが(※3)、日本語ができず、ネットワークもないなかでの仕事探しは簡単ではありません。特にアフリカ諸国出身の方など出身国のコミュニティがない場合、仲間うちの口コミで仕事を見つけることも困難で、就労許可があっても就職できていないケースが多くありました。

そこで、JARは職業紹介事業の許可を受け、2012年から企業とのマッチングを始めます。しかし、働く上で最低限求められる日本語能力や日本特有のビジネスマナーに関する知識がないと、就職できても雇用先との間ですれ違いが生じ、仕事が続かないという課題に直面。課題の解消を目指して、働くために必要な日本語やビジネスマナーを実践的に学ぶプログラムを2014年から作り始めました。2016年から日本語学校と提携を開始、試行錯誤を重ねて、現在では1日3時間・全60日間(180時間)の「就労準備日本語プログラム」を実施しています。マッチングの業種は製造業、飲食業、清掃サービス業、医療・介護業など多様化し、プログラムの効果で仕事の定着率も大幅に改善しました。

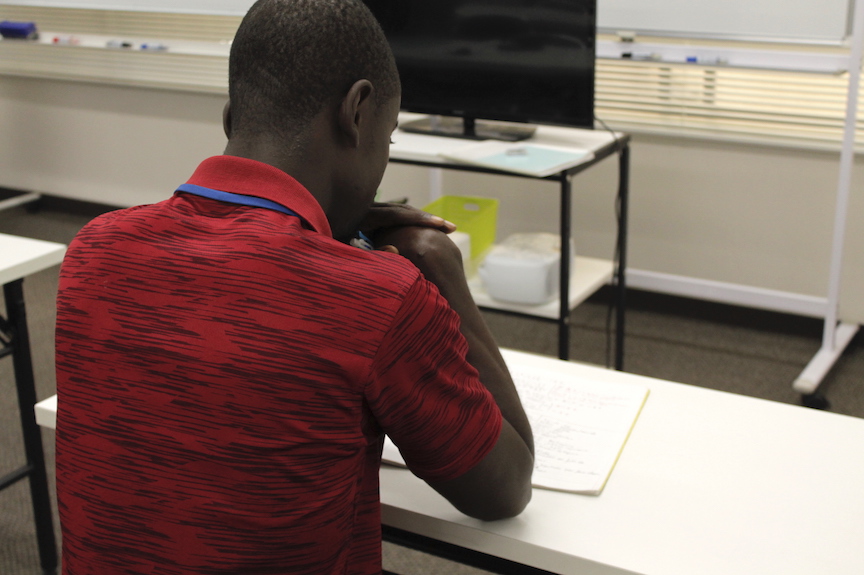

就労準備日本語プログラムでは、日本語ゼロの状態から働くために最低限必要な日本語を学ぶ

難民申請の「濫用」報道の広がりと制度の厳格化

就労支援が軌道に乗り出した2015年、いくつかのマスメディアで就労を目的とした難民申請の「偽装」「悪用」「濫用」が横行していると大きく報じられました。

JARが支援する人たちは、迫害から日本に逃れて難民申請をし、結果が出るまでの間、生きていくために働くことを希望しており、報じられた内容はあてはまりません。しかし、マスメディアの影響は大きく、難民申請者が働くことへの風当りは強くなっていきます。

法務省の発表や報道において「濫用」への言及はますます目立つようになり、懸念していたことが起こりました。2018年1月、法務省は「難民認定制度の運用の更なる見直し」を発表し、難民申請者の在留や就労をより制限していくこととしたのです。就労許可を得られない人が増え、得られる人でも、以前より2ヶ月長い8ヶ月を要することとなり、支援内容の見直しを余儀なくされました。

また、より長期的な問題として、出入国管理と難民認定業務を同じ機関(出入国在留管理庁)が担っていることから、難民保護ではなく管理に主眼が置かれており、難民認定されるべき人が認定されない、という20年来の課題が残っています。

前述の難民認定制度の見直しも、難民を適切に保護するという本質から外れ、濫用・誤用的な難民申請の抑制に終始しており、就労許可を得て仕事も見つけても、大半が後に難民不認定となり就労許可を失う構造は変わっていません。たとえ職場でかけがえのない戦力になっていたとしても、仕事に基づいた在留資格に変更する道は、現状ほとんど閉ざされています。

出口がないなかで、一人ひとりにどう寄り添っていくのか。どうすれば制度を変えられるのか。20年前よりも明確になった壁を前に、いま支援を必要とする一人ひとりを支えながら、頭を悩ませています。

支援者の皆さまとともに

一方、20周年を迎えて感じる大きな前進は、設立当時からは考えられないほど多くの支援者に恵まれたことです。約40人の賛同のもと活動を始めた当時は、課題自体がほとんど知られていませんでした。いま、問題意識を共有し、寄付を通じて支えてくださる企業・団体や個人は約2,200人います。ご寄付のほかにも、シェルターの提供や弁護士としての支援、ボランティアやプロボノ(専門知識を活かしたボランティア)など数えきれない方の協力によって活動が成り立っています。JARの発信は2万人以上の方にフォローされ、現場の状況や問題提起を即時に多くの人へ伝えられるようにもなりました。

そして、昨年2018年には300人を超える方からの支援をいただき、難民の方がより安心して過ごせる新しい事務所に移転することができました。

「難民が新たな土地で安心して暮らせるように支え、ともに生きられる社会を実現する」という私たちの理想には程遠いというのが、残念ながら、現実です。しかし、20年という時間の中で、6,000人を超える難民の方々を可能な限り支えて来られたことは、大きな成果であったと考えています。

一人ひとりを個別に支援する上では、予想外の出来事も日々起こります。例えば、難民申請中に重篤な病気を発症し、緊急入院が必要となったり、臨月で逃れてきた方の出産を受け入れてくれる病院を急遽探し回ったことも一度や二度ではありませんでした。母国で起きたことによるトラウマや、日本での先の見えない状況から心を病んでしまう方もいます。自身ではどうすることもできない現状への怒りをぶつけられ、ただ聞くしかできないこともあります。私たちだけでは解決できないことばかりですが、さまざまな人の協力を得ながら、一人ひとりの置かれた状況を少しでも好転させられるよう力を尽くしてきました。

母国に残した家族が心配で精神的に不安定になってしまった方の家族呼び寄せが叶ったとき。

出産までのあらゆるハードルを乗り越え、生まれてきたお子さんを大切に育てている姿を見られたとき。

久しぶりに事務所を訪れた方の日本語がとてもうまくなっていたとき。

私たちが見ているのは彼女ら/彼らの人生のほんの一部ではありますが、この20年間で6,000人以上に関わり、それぞれにとって少しでも力になれたことは、皆さまとともに成し遂げた成果です。

難民を取り巻く世界の状況は決して明るくありませんが、日本にたどり着いた方々が希望を持って生きていけるよう、これまでになく多くの方々からの支援を力に、私たちはこれからもあきらめることなくチャレンジを続けていきます。一つひとつの積み重ねが、難民一人ひとりの希望を支え、社会の未来を変えていくと強く信じて。

現在のスタッフ、インターンと

※1 入管は職員を現地に派遣し、難民申請者の情報をトルコ政府や警察と交換し、また地元の憲兵と一緒に実家、親族を訪問するなどの身辺調査を行いました。難民申請に関する情報を母国政府に提供することはあってはならないことです。調査によって申請者がより危険にさらされることになったとUNHCRも判断しました。この調査が、座り込みの引き金になりました

※2 生活保護費を東京都 23 区在住・単身・30代・冬季以外で計算した場合

※3 難民申請時に在留資格があった場合

*10周年までの詳しい記録は、過去の連載「難民支援協会と、日本の難民の10年間」で紹介しています。