2025.10.09

北海道浦河町のインド人(2)孤立した女性や子どもに野菜を届ける人たち

北海道・日高地方の浦河町には、2010年代以降の競馬市場の再成長と人手不足を背景に、競走馬育成に従事するインド出身の男性が数多く住んでいる。

彼らの多くは単身で、牧場近くの寮などで暮らしている。

前編記事:北海道浦河町のインド人(1)故郷を離れ、日本で競走馬を育てる人たち

浦河での仕事が長期化する中で、最近では、故郷のラジャスタン州やビハール州から妻や子どもを呼び寄せるケースも出てきている。浦河で生まれた子どもも少なくない。

実際に、私たちもそんな女性や子どもたちにお会いすることができた(2025年2月末に取材、以下肩書などは当時)。

女性と子どもたち

ドゥルガ・カンワールさん。昨年来日し、今は2階建てアパートの一室で夫と二人で暮らす。インド西部ラジャスタン州のジョードプル生まれで、結婚前は小学校の先生だったという。

5年前に浦河に来た夫は、その前にカタールでも馬の調教の仕事をしていたそうだ。4年間も離れて暮らしてきたが、夫の母の勧めもあり、ようやく一緒に住むことができるようになった。

同じアパートに住むほかのインド人家族とは一緒に雪を見たり、プージャ(ヒンドゥー教の儀式)をしたりする。故郷の料理を作るのに必要な野菜などが手に入りづらく、寂しく思っている。写真撮影をお願いすると快く応じてくれた。

アラ・ショウカットさん。インド東部ビハール州キシャンガンジ出身の彼女とは、前編記事で紹介したインド食材店で出会った。夫は6年前に、自身は3年前に来日。日本にいた夫とお見合いで婚約したが、コロナ禍で彼が日本からインドに戻れず、結婚できるまでに3年もかかったそうだ。

以前は浦河町に住んでいたが、最近夫が働く牧場を変えたため、現在は隣の三石(新ひだか町)で暮らす。1LDKの自宅は牧場の持ち物で、以前のワンルームの部屋よりは広くなった。浦河町には週に2、3回ほど夫の運転で買い物に出る。

娘のサラちゃんは浦河生まれだ。出産の際には緊急で帝王切開の手術を受けた。3歳になったら幼稚園に入れようと思っているが、小学校に入る頃にはインドに帰ることも考えている。英語で教育を受けられるからだという。

周りの日本人家庭との交流はほとんどなく、ラジャスタン出身の人たちとも関係は薄いそうだ。ビハール出身のムスリムの間でつながっている。ビハールの人々は南部のバンガロールなどで馬の仕事に就き、そこから日本などに出ていく場合もある。

そんなインド出身の女性たちと話す機会をつくり、ヒンディー語での通訳もしてくださったのが稲岡千春さんだ。今年3月まで浦河町の地域おこし協力隊員としてインド人母子の支援に奔走し、その後も町から外国人サポートセンターの業務を受託する形で支援を続けている。

野菜を届けながら

ある金曜日の朝、稲岡さんが浦河町による母子支援の一環として取り組むインド人家庭への巡回訪問に、私たちもご一緒させていただいた。男性たちは早朝から牧場での仕事に出ているため、日中に女性や子どもたちと会うのが訪問の目的だ。

牧場が集中する山間部に点在するアパートの一つで車を停めると、稲岡さんは後部座席から荷物を取り出して階段を上がっていった。ある部屋の前で玄関のベルを鳴らし「ハロー、ハロー」と声をかける。

しばらくすると、ドアが開いて赤ちゃんを抱えた女性が出てきた。稲岡さんがヒンディー語で挨拶をし、一束のコリアンダー(パクチー)を手渡すと、彼女はそれを嬉しそうに受け取った。浦河町がインド人家庭のために始めた野菜の共同購入だ。

インド人家庭が暮らすアパートの多くは山間部にあり、海沿いの市街地からはかなり離れている。女性たちは運転ができないため、一人では買い物や病院に行くのも難しい。

男性たちには職場での人間関係がある一方、女性たちの場合は日本語の壁や故郷の慣習もあいまって、自宅で孤立していることが多いそうだ。だからこそ、稲岡さんは毎週インド人の女性たちがいる家庭を20軒ほど回っているという。

「これは絶対に必要なことです。野菜を売るとかそうした形で家庭訪問をし、世間話をする中で、ちょっとした悩みや困りごとがないかをいつも聞いて回っています」

この記事の冒頭で紹介したドゥルガ・カンワールさんも、野菜の配達をとても喜んでいた。稲岡さんは、日々の生活に必要な食材を支援の入り口にしながら、出産や子育て、教育、メンタル面のケアなど、より深い相談にもつなげていく。

ビハール州出身のクマリ・スマンさんを訪ねたときは、仕事の休憩中だった夫のヴィナイ・クマールさんにもお会いできた。そして、生後一ヶ月のサブローくんにも。ご夫婦が稲岡さんに頼み、浦河で生まれた我が子の名付け親になってもらったという。

サブローくんは三男で、長男のラージビルくんは浦河の小学校に、次男のビッキーくんは幼稚園に通っている。日本での出産はサブローくんが初めてとのことで、浦河町の病院での経験をスマンさんに聞くと、スマホの通訳アプリを使ってやりとりできるから心配なかったと笑顔で答えてくれた。

5人でワンルームに暮らすのは少し手狭に見える。スマンさんにとっては周りに家族も親戚もいない中で子育てするのはかなり大変で、インドに帰りたくなる気持ちもあるそうだ。その一方、もし子どもたちが浦河の学校でうまくいきそうであれば、このまま日本で教育したいという考えもあると話していた。

仕事に出ることの難しさ

スマンさんとの会話の中で「幼稚園にはヒンディー語で通訳できる職員がいるので助かっている」というお話を聞いた。

インド洋のモーリシャス共和国出身のメインカ・レッディさんのことだ。

メインカさんが浦河の幼稚園で働くようになった背景には、稲岡さんによる働きかけもあった。

稲岡さんは、インドの女性たちの中で希望する人が働くきっかけを得られるようにと、イチゴ摘み体験のバスツアーを企画したという。家計の足しにもなるし、日本語の学びにもつながると。

インド人の夫が牧場で働くメインカさんもツアーに参加した。そして、女性たちの中で実際に体験から就労につながったのがメインカさんだった。

ほかの女性たちもツアーには参加したが、自宅から仕事場までの移動が難しく、就労は断念したという。メインカさんも車の運転はできない。

(写真:稲岡千春さん提供)

そんな話を稲岡さんから聞いていたところ、メインカさんと町役場の前で偶然お会いできた。以下は英語での会話を日本語にしたものだ。

――メインカさん、はじめまして。お会いできて嬉しいです。イチゴ摘みの仕事と幼稚園での仕事をされていると聞きました。

はい。稲岡さんがいなかったら仕事を探すのは不可能でした。彼女はみんなのマザー、ゴッドマザーです。

バスツアーでイチゴ農家に行くことができて、就職にもつながりました。普段は幼稚園で働きながら、夏はイチゴ農家でも働いています。

私は昨年浦河に来ました。稲岡さんと出会うまで、私の生活は悲惨なものだったと思います。日本語が大きな壁でした。コンビニに行っても、商品に何が入っているかもわかりません。インドの女性たちはほとんど家の中で過ごしています。

――幼稚園での仕事は主にヒンディー語と日本語の通訳をされているのでしょうか。

そうです。日本語は元地域おこし協力隊の高畠さんに教えてもらい、今も勉強しています。

モーリシャスにはインドからの移民の歴史があり、ヒンディー語を理解する人も多いのですが、実際には話せない人もいます。私の母も、ヒンディー語は聴けても話せません。私の家族は昔、カルカッタのあたりからモーリシャスに移民したようです。

私は祖母と父が話すヒンディー語を聴き、学校でもヒンディー語を習いました。そして、インドのムンバイ出身の夫と付き合うようになってからもっと上達しました。夫とはヒンディー語で会話しています。

――幼稚園での子どもたちの様子はどうですか。

最初はかなりカオスでしたが今は大丈夫です。今はインド人の子どもが4人が通っていて、日本人の子どもと一緒のクラスにいます。

子どもによって差はありますが、日本語のフレーズも少しずつ覚えています。「おなか空いた」「いただきます」「ありがとうございます」とか。

かれらが日本語を話すのを聞くのはとても幸せなことです。家庭の中にいる限り、こうして日本語を覚える機会はないのですから。

――これからも長く浦河に住みたいですか?

それはまだわかりません。ここは生活コストが高いから。税金も高いし、社会保険料もすごく高い。もちろん社会保険があるのは良いことですが、ここで生活するのは簡単なことではありません。それに、浦河の冬はとても寒いですからね。

東京から浦河へ

この記事の最後に、稲岡千春さんのインタビューをお届けする。

巡回訪問にご一緒させていただく中で、稲岡さんがいかに多くの女性たちとつながり、彼女たちの言葉で会話をし、深い信頼を得ているかがよくわかった。こうした現状に至るまでには、どのような経緯があったのだろうか。

――そもそものお話からになってしまうのですが、稲岡さんはなぜこんなに上手にヒンディー語が話せるのですか。

私は元々浦河町には何の縁もなかったんです。以前は東京の浜松町でインド料理のレストランを経営していました。

20年くらい前に起業したときにインド人の従業員を雇ったのですが、最初はかれらと言葉が全然通じなくって。厨房で困って泣きそうになりながら、という感じだったんです。

それでも4ヶ月くらいしたら、なんだかしゃべれるようになってしまいました。覚えるのが早かったんです。毎日8時間の合宿状態でしたから。

そしたらヒンディー語をペラペラ話せる日本人がいるよと評判になり、レストランの仕事をしながらほかの方の仕事のお手伝いなんかもするようになりました。インドのバンガロールともしばらく行き来していました。

色々なインド人からも電話がかかってきていましたね。例えば、病院で手術しなきゃいけない状況のときに日本人の先生と通訳してほしいとか。そういうこともよくやっていました。

――そんな背景があったんですね…!

そうなんです。それで、2020年頃にある知人から浦河町のことを聞きました。

ヒンディー語を話せる日本人を探しているって。最初は断っていたんですけど、ちょっとだけ見に来てくれって。浦河町にインド人がたくさんいるなんて知らなくてびっくりしましたよ。

ちょうどコロナ禍に入ってレストランが難しい時期だったこともあり、レストランの経営はほかの方に任せて、浦河町でまずは1年暮らしてみることにしました。

――実際に浦河町に来てみてどうでしたか。

1年間こちらにいたら、ヒンディー語が話せる日本人ということで名前が広がり、100人くらいのインド人とつながりました。

あるとき、急に知らない番号から電話がかかってきたんです。出たら妊娠したインドの女性で、「おなかが痛いから助けてほしい」って。

急いで彼女のところに行って、日赤病院(浦河赤十字病院)まで連れていきました。でも、破水していて流産してしまって。

彼女は救急車の呼び方もわからなくて、(インドから日本への移住を手配した)エージェントに3日間連絡していたんです。でも何のサポートもなかったそうです。

私がここを離れたら、一緒に病院に行ける人もいなくなってしまう。そう思ったら、東京に帰れなくなってしまいました。

それで、次の年からは浦河町が地域おこし協力隊でヒンディー語話者の募集を始めたので、そこに応募して採用され、母子支援を続ける形になりました。

――特に女性や子どもたちにとって稲岡さんの存在は代わりがきかないものですよね。

インドの方たちはインドの料理しか口にしない人がほとんどです。

ラジャスタンの女性たちはベジタリアンも多くて、豆とか乳製品とか野菜とか、インドと同じ食材が手に入らない中で貧血になることも多い。ビタミンD不足で「くる病」になった子どもも二人いました。

――野菜の共同購入が喜ばれる背景ですね。

そうですね。最初は沖縄からコリアンダー、真桑瓜、苦瓜(ゴーヤ)などを送ってもらっていたのですが、送料が高いのがネックでした。

昨年の夏からは浦河や隣の三石の農家さんに協力してもらい、多くのインド野菜を育てていただいています。毎週士幌町の農家さんからコリアンダーを届けてもらっています。

WhatsApp(通信アプリ)でインド人女性がいる家庭のグループをつくって「次はいつ頃野菜を配りますよ」という形でお知らせを入れています。日本人住民と交流する「モンスーン・ティーパーティー」なども企画して、お招きしています。

自分の後に続く人を

――WhatsAppでのつながりが重要なんですね。

電話契約がない場合が多いのでWhatsAppですね。

色々な困りごとの相談、例えば学校から来たプリントを翻訳してほしいときなんかもメッセージが来ます。アプリで電話もできるので一日で10本もかかってくる。年間だとすごい数です。

ネパールの女性ともつながっています。ネパール人の方は料理人の配偶者ですね。浦河にはフィリピン人女性もいるし、アフリカから来ている女性もいます。馬の牧場とは直接関係ないですが、ベトナム人も見かけます。

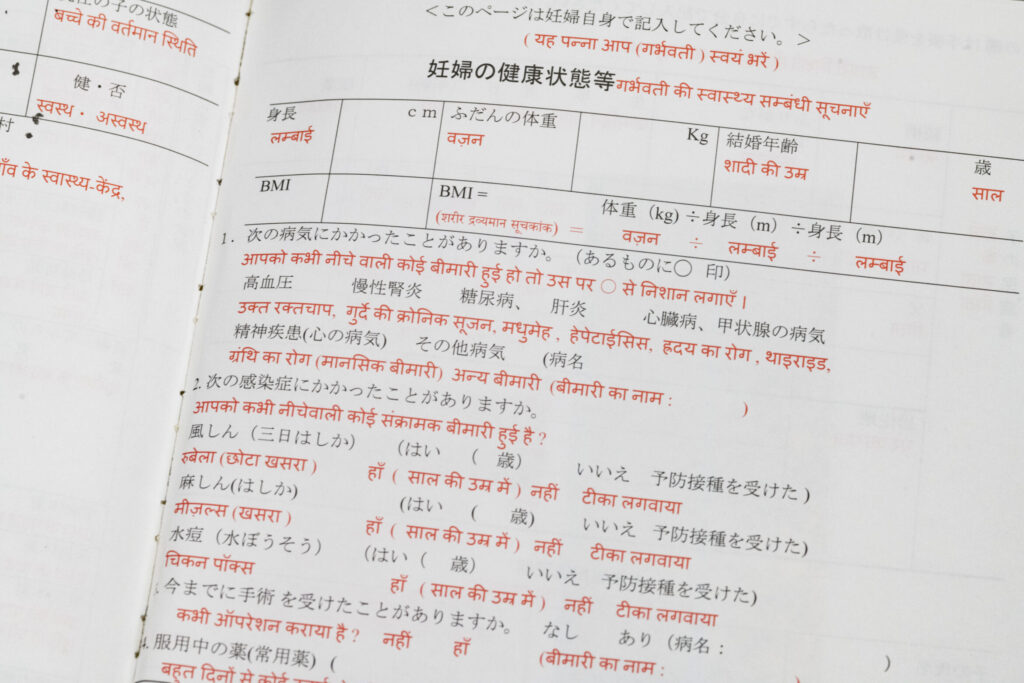

インドの女性たちから妊娠の報告があった場合は、役場で作ったヒンディー語の母子手帳交付の際の通訳をし、妊婦健診のスケジュールも知らせます。今年も4、5人、出産予定のインド人女性がいますよ。

――小さな子どもたちにもたくさん会いました。

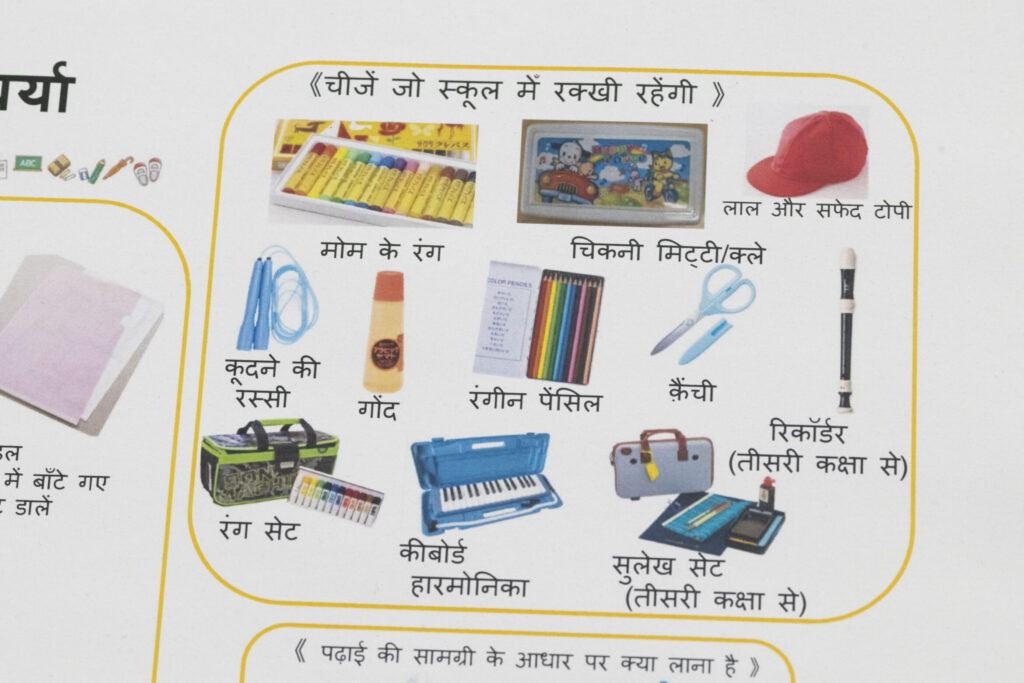

現在、浦河で小学校に通っているインド人の子どもが二人います。幼稚園では課題はそこまで顕著にならなくて、難しいのは小学校に入ってからですね。

1年生のときはあいうえおを書いたりとかなんだけれども、学年が上がって文章を読んで理解して解かなきゃいけないような問題が出てくると、ついていけなくなってきます。

両親が日本語の字が読めないということは、日本語での家庭学習ができないんです。だからこそ、しっかり支援をしないと、日本語でもヒンディー語でも英語でも読み書きが難しいという状況になってしまう可能性もあると思います。

今はミナクシ・ソニさん(浦河町の国際交流員、前編記事参照)が小学生の宿題を毎週手伝っていますが、なかなか追いつかなくて。

――これまでは小学校に入る頃にインドに戻る場合が多かったという話も聞きました。現状や今後の見通しはどうでしょうか。

かれらは特に英語が大事だと思っていて、自分たちは英語を話せなくても、子どもには英語で教育をと考えています。それで子どもが5歳、6歳くらいになったらインドに帰国しようとなるのかもしれません。

――今年の3月で地域起こし協力隊としての任期が終わるそうですね。

私が今思っているのは、自分だけがやっていてもしょうがないから、次に続く人を絶対に育てなきゃいけないということです。私がヒンディー語で母子支援をして、みんなの居心地を良くして、その後にいきなりいなくなったらめちゃくちゃ困るじゃないですか。

そういう意味では、浦河町で起業して、町役場とも連携しながら母子支援を継続しつつ、インド野菜の生産や販売だったりと、色んなことを考えています。インドから労働者を募集する際にできるだけ適正な条件で働けるような仕組みも作りたいと思っています。

3年ぐらいでなんとか会社として成り立つものにして、一人でも雇えるようにして、その人に承継できたらいいですね。

取材後記

私は2004年に札幌の大学に入学してから、2010年までの6年間を北海道で過ごした。学生時代はフィールドワークやサークル活動で道内を旅行し、そのあと写真家になってから今までの10年間も、毎年数回のペースで北海道に通い、ほぼ全ての市町村を訪ねてきた。

当時と現在の大きな変化の一つに、外国籍住民が大幅に増えたことがある。20年ほど前の北海道では、札幌などの都市部以外で外国から働きにきた人やその家族と出会うのは稀なことだった。だが近年では「こんな地方にまで」と驚かされることが多い。

その背景にはやはり、第一次産業を中心とする働き手の不足があるのだろう。日本の面積の2割超を占めつつ、人口は4%ほどしかいない北海道は、特に過疎が深刻なエリアだ。そのため他地域と同じく、都市部の外で新たな人手を求める動きが顕著になっている。

北海道に住む外国籍者の数を政府の統計で確認すると、2004年には2万人に満たなかったそれが、20年後の昨年末には7万人近くにまで増え、日本全体を上回る伸び率を示していた。

そんな北海道の浦河町で、インド人の男性たちが競走馬の調教要員として働くようになった。馬券のネット購入が始まり、コロナ禍の影響で競馬の売上が増え(中央競馬と地方競馬を合わせて4兆円超)、馬主による競走馬への需要が高まり、育成牧場が人手不足に陥ったことが背景にある。それは「風が吹けば桶屋が儲かる」ようなストーリーだ。

近代日本における入植政策の地であった北海道に、競走馬の生産・育成という共通項を理由として、イギリスの旧植民地であるインドや南アフリカ、マレーシアといった国々から労働者が集まっているという構図も見逃せない。私たちの暮らす社会が、そうした複雑な循環の上に成り立っていることを少しでも伝えられたらと思い、この記事を書いた。

グローバル化した今日の世界の中で、かれらは世界中の馬産地に仕事を求め、移動を繰り返す。同時に、単身での移動だけではなく、家族の呼び寄せ、あるいは定住の兆しも伴う。浦河にもインド人女性や子どもたちの姿があり、生活上の様々な困難もある。

浦河町では2025年6月に「外国人サポートセンター」を立ち上げ、外国籍住民に対する様々な支援をワンストップで実施し始めたそうだ(稲岡千春さんと協働しての支援も継続)。8月にはインドから新たな国際交流員のゴシャール・アプルヴさんも赴任し、ミナクシ・ソニさんとともに通訳などに従事している。

「町としては、日本人であろうと、外国人であろうと、同じ町民として、同等のサービスを提供するのが使命だと考えています」

浦河町役場企画課の室谷洋介さんから聞いたこの言葉が、印象に残っている。国籍の違いにかかわらず、あるいは日本国籍のあるなしにかかわらず、そこに優劣をつけず、同じ町民としてサポートするということ。

その現場で奔走する稲岡千春さんやミナクシ・ソニさんたちの活動に、希望が見える気がした。日々必要とされる手を差し伸べ、海外から来た隣人たちと笑い合う。その姿に、ただ頭が下がる思いだった。

CREDIT:田川基成(取材・執筆・写真)、望月優大(取材・編集)