2022.11.10

東北の男性と結婚した外国人女性たちの経験。「不可視化」の理由と託された言葉の数々。#移住女性の声を聴く

東北地方の農村地域や沿岸部には、いわゆる「結婚難」や「嫁不足」を背景として、行政や事業者の仲介で日本人男性と結婚した外国人女性たちが数多く住んでいる。1980年代ごろに始まった動きで、中国、韓国、フィリピン出身の女性が大半を占める。

ときに日本語がままならない状態で結婚を決断し、都市部ではなく外国人の少ない地域にたった一人で飛び込んだ女性たち。彼女たちはどんな理由で日本で暮らすことを選び、その後どんな人生を送ってきたのだろう。

結婚生活はどうだったか。夫の両親や親族との関係はどうだっただろう。仕事のこと、子どものこと、お金のこと、地域のこと。東北各地に移住した女性たちはどんな経験をし、どんな時間を過ごしてきたのだろうか。

近年、結婚移住で新たに東北に来る女性の数は減少傾向にあり、日本で今も暮らす女性たちは徐々に高齢化している。各地に散らばったその存在は見えづらく、社会的な関心も必ずしも大きいとは言えない。

東北大学の李善姫(イ ソニ)さんは、「移民」と「ジェンダー」が重なり合うこのテーマを長く研究し、東北各地で多くの当事者からの聴き取りを積み重ね、様々な困難を抱える女性たちの支援にも取り組んできた。

すでに40年近くに及ぶ移住の歴史的な経緯や構図も含め、東北の地につながった外国人女性たちのこれまでとこれからをどう捉えるか。私が漠然としか知らなかった女性たちの姿を、李さんはずっと近くで見てきた。

最初に出会った女性

――東北の結婚移住女性についての研究はいつ頃始められたんですか。

博士課程が終わって最初の職場が東北大学の「ジェンダー法・政策研究センター」でした。そこが2009年にグローバルCOE「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」に変わって「多文化共生」の話が出てきたんです。

私の中では、東北地域では結婚移住女性のことを抜きにして多文化共生の話はできないんじゃないかと思ったんですね。それで岩手県とかで調査を始めたんですが、まずは彼女たちを見つけること自体が難しかった。

本当に大変な状況にいる人の場合は孤立しているので、なかなかそういう女性までつながらないんです。東北は外国人支援のグループがとても少ないのでその意味でも難しさがあります。

――研究を始める前から結婚移住女性たちへの関心を持たれていたのでしょうか。

そうですね。友達同士というか、知り合いとしてお話を聞いていたんです。はじめは教会関係で知り合いました。

最初に出会ったのが韓国人の女性です。私と同じ歳で、2000年代の初めごろに山形に嫁いだ方でした。

彼女は韓国で一度離婚をしていました。当時の韓国では女性が離婚してシングルマザーとして生きていくことが簡単ではなかったんです。社会福祉のシステムなどもしっかりしていなかったので。

――その女性は韓国にお子さんがいらしたんですね。

はい。だから、子どもは家族に預けて、日本人男性と結婚して、日本に来ていました。

彼女が私に言ったのが、日本に最初に来たときにうつ状態になったという話でした。文化的なこともそうですし、言葉もあまり通じないし、色んなショックがあった。身動きができないくらい、何にも食べられなくて、本当にずーっと寝ている状態だったそうです。

でも、その状態で二週間くらい経っても夫も姑も自分のことを心配してくれない。どうしたのかとも聞かない。この家では誰も私には構ってくれない。このままじゃ死ぬかもしれない。そう思って、自分でタクシー会社に電話して、「私を病院に連れてってください」と言って病院に行ったと。

そのときから、ああ、私はここで生きるために結婚をして来たけれど、家族を求めたけれど、家族にはなれないな、私はただこの家に雇われた従業員だと思って生きることにしたと、そう言っていました。

山形には有名なキムチのブランドを作って大成功したような移住女性たちがいる一方で、そういう深刻な状況の方もかなりおられたと思うんですね。それで日本を離れて帰った人がたくさんいるという話を聞いて、私の中ではすごくショックだったということがありました。

「結婚移住女性」をどう捉えるか

――「家族ではなくて従業員」といった状況に置かれる女性が実際に多いのでしょうか。

一言では言えないところがあります。私が結婚移住女性のことを研究していると言うと、ほかの研究者から「人身売買でしょ?」とさりげなく聞かれたことがありました。そういう先入観を持っている人は多いと思います。

でも、うまくマッチングされた場合には本当にいい夫婦の縁を作っていく方もいます。当事者たちにとっては、切羽詰まった状況の中での脱出口みたいなところですよね。自分の行き詰まった人生を乗り越える一つの方法でもある。簡単に否定はできないんじゃないかと思います。

日本の男性側からしてもそうです。なかなか結婚するチャンスがなくて、社会的にも孤立されて、親戚にも相手にされていなかった人が、この結婚を通して良い相手を見つけるという場合もある。不思議な人の縁みたいなものもやっぱりそこにはあって。

だから「一概には言えない」というのが結婚移住研究の難しさです。困っている人の事例ばかりを言うと「人身売買的な結婚」と言われるし、逆に結婚移住後にうまく適応して活躍されている方の声ばかりだと何の問題もないように思われたりして…。

――それぞれの先入観や姿勢に沿うような形で単純化して捉えてしまうわけですね。現実としては、うまくいく場合から非常に厳しい場合まで様々あるということでしょうか。

はい。加えて、その違いを個人と個人の問題だけで捉えてしまうと、本当に困った状況にいる人たちの背景にある社会的な問題が見えなくなってしまいます。個人の問題なのか、社会の問題なのかという境界線が曖昧です。

私の問題意識としては、脆弱なところをしっかり見つめて発信するというスタンスです。特に災害のような問題が起きたときにダメージが非常に大きくなりますから。

――李さんは「社会的な問題」としての側面をどのように捉えていますか。

ジェンダーと外国人という両方の要素が複合差別のような形で関わっている問題だと思います。

ジェンダーについては、日本や東北のジェンダー役割と言いますか、「嫁」としての役割ですね。個人じゃなくて嫁として見るというのがあります。移住女性がそれを受け入れられない場合は、家族とうまくいかない、そういう状況の人たちがたくさんいます。

韓国のソウルとか中国の上海とか、そうした都会から来た人たちが、日本に持っていたイメージと現実との違いに戸惑うことも多いです。

――「嫁」役割ということで、夫の両親の介護が期待されたり、それが問題の原因になることもあるのでしょうか。

それもあります。夫との年齢差が大きい場合も多いので、夫の両親だけでなく夫がそういう状況になったときも「介護職」として働きます。

ただし、韓国でも中国でも、フィリピンでもそうですけれども、女性の役割というか、親に対する敬う気持ちとかはあります。なので、介護そのものが嫌だということより、やはり「認めてくれない」ということのほうが大きいようにも思います。見下す、下に見るということですね。

ちゃんと人として認めてもらえて、文化の違いについても、韓国の文化はどうとか、中国の文化はどうという風に話し合いながら解決していけばいいんだけれども、そうじゃなくて、「ここはこうだからあなたはそれに従え」と、そう言われてしまう。

――確かにジェンダーの問題に文化やルーツの問題が重なっていそうです。

はい。ある離婚の裁判で、私がこれほどお金を注ぎ込んだのに望んでいた人ではなかった、要するに「買ってきた」のに嫁の役割をちゃんとできていない、そういうことを堂々と言う夫もいました。

ほかにも、夫の両親が「外国人嫁は家族として認めない」と言って、彼らの面倒をずっと見てきたのは彼女なのに、財産は他の兄弟のみに相続するというケースもありました。

DV被害を受けている場合もあります。そういう人たちは本当に自分の声を出せないんですね。抵抗しても、助けてくれる人やちゃんとしたサポート組織がある訳でもないので。結局のところ、ほとんどの場合はいなくなります。

つまり、厳しい状況にいた女性たちほど地域に残っていないんですね。ですから、そういった方にインタビューをすることも今では本当に難しいことになってしまいました。

――結婚移住女性たちの中にも様々な状況の違いがあり、さらには「厳しい状況ゆえにすでに日本を離れたかつての結婚移住女性たち」もいる。

これは皮肉なことなんですけれども、震災の後に「困ったケース」が見られなくなったと言われるんです。結婚移住女性たち自身が言う話で、「帰る人たちはもうみんな震災をきっかけにして帰ってしまった」と。

個人的に私が支援してきた人たちもいなくなる場合が多くありました。あるときから連絡が取れなくなったり。

逆に、今も日本に残っている女性たちは、私はここに残る、どういう状況であっても家族と一緒にいる、そういう決心をしている場合が多いのかなと思います。

――東日本大震災をきっかけに日本を離れる流れがあったんですね。新しく来日される流れについてはどうでしょうか。

新しく結婚で来られる方は、今は本当に少ないです。震災前から国際結婚の件数は下がり気味ではあったんですけれども、震災をきっかけに仲介での国際結婚そのものがうんと減りました。

――日本と出身国の経済的な差がどんどん縮まっていく時期でもありました。

それもあると思います。本国の社会保障システムがしっかりしてくると、あえて結婚移住をしようと思う人は減りますからね。なので、これからも特に仲介での国際結婚で日本に来る人数は減っていくかもしれません。

でも、だからといって一時的なこととして済ませていい、蓋をしてもいいということではないと思っています。次の世代の子どもたちの問題もあるし、女性の外国人労働者の数は確実に増えていますので、日本社会で放置されてきた移住女性の問題は今後も続くでしょう。

どのように始まり、広がったか

――少し時間を巻き戻して、東北での結婚移住の歴史や背景を改めて教えていただけますか。

1980年代に山形県の朝日町から始まったんですね。行政が関わってフィリピン人女性たちとの国際結婚を斡旋しました。山形から男性たちがツアーでフィリピンに行って、村と村のお見合いのような形ですね。

そもそもすでに1950年代には、東北地方で男性たちの結婚難が起きていたと言われています。高度成長期の中でそれが加速し、地方の女性たちがどんどん都会に流れていきました。1970年代、80年代と、各地方ではお見合いの仲介など色々な取り組みをやっています。

――それは日本国内でのお見合いということでしょうか。

そうです。そういった国内での取り組みがなかなか実らない、それだけでは問題が解消できないという中で、国際お見合い結婚が始まったんですね。山形では行政が関わったことに対して全国的な批判もあり、その後関わらなくなっていきます。

ですが、一度ルートができますとビジネスですからどんどんブローカーが出てきます。その中にはもちろん業者もいるんですが、顔が広くて前から山形で仲人をよくやっていたような個人もいました。

その人たちが、日本に結婚で来た女性たちに「あんたの村に結婚で来られる人いないか?」と聞いて、「知り合いをちょっと探してみます」みたいな形で仲介をする。それで女性たちがお小遣いをもらうとか、そういう話は本当にたくさん聞きました。

――女性たち自身の出身地や個人的なつながりも関わっているわけですね。中国残留邦人の方のつながりというのもあるんでしょうか。

はい、ありますね。ですから、人の移動というのは色んな要素があるので一つとは言えないんです。

例えば中国の東北地方では、若い女性は技能実習生、若くない女性は結婚に行きなさいといった形で、業者が選別して斡旋するケースもあったようです。本当に様々です。

1990年代後半、2000年くらいになると日本海側の山形などから太平洋側の宮城、岩手、福島にもどんどん広がっていきます。

――日本海側の業者が太平洋側にも市場を広げたということでしょうか。

はい、その理解が正しいと思います。太平洋側では行政はほとんど関わっていません。

例えば宮城県の場合、私は特に韓国人によく話を聞いていますが、仲人さんが大体山形の人なんです。山形に嫁いだ韓国人を通して結婚しているケースが多いんですね。連鎖的につながっています。

――いわゆるチェーンマイグレーションですね。後発の太平洋側の県ではより市場ベースでの斡旋になっていったと。

ですから、うまくいく人たちはうまくいく、うまくいかなかった人たちは仕方ない、そういう形ですね。山形の場合は保健師さんたちが妊娠の際に支援するなど行政側の動きもありましたが、太平洋側では本当に自力です。

――運にもかなり左右されそうですね。

ほとんどの場合は相手と言葉が通じないので、女性たちは業者や紹介者の話を全部聞くしかないわけです。その情報を本当だと思って結婚するので、そこがリスクになります。例えば、男性側の収入がいくらと聞いていたのにいざ結婚してみたらすでに退職していて一銭も稼いでいないとかですね。

ですから、本人が嫌なのに来たというケースはあまり多くないと思うのですが、期待していたものと違ったというのは結構あります。こんなはずじゃなかったという。そこから関係がギクシャクすることもありますね。

「誰と出会ったのか」で全然変わってくるわけです。どういう夫や家族と出会うのか、宝くじみたいなところがあります。技能実習で良い事業者とたまたま出会えるかどうかという構図とも似ています。

――言葉がほとんど通じない状態で結婚を決めるというのは、いわゆる恋愛結婚ということではなくて、女性たちの側から見れば、自国よりも少し豊かな暮らしへの期待を持って日本人男性との結婚を決めるといった場合が多いのでしょうか。

そうですね。主にはそういうものだと思います。

――1980年代、90年代は中国や韓国といった国の状況が変わって、国外に出やすくなった時期とも言えそうですね。

閉ざされていた国がオープンになって、脆弱な状況に置かれた人たちがそれを利用して新しい人生やチャンスを求める動きが出てきます。

韓国では1997年に経済危機があり、離婚率や未婚率が上がりました。当時は社会福祉のシステムもしっかりしていなかったですし、社会的な偏見もあり、シングルマザーとして生きるのは簡単ではなかった。長く働いたあとに職を失った女性が、年齢が理由で結婚が難しいという場合もありました。

どの国でも自国の家父長制や女性の地位の問題が女性たちを移住へと押し出す要素の一つになっています。中国の女性でも、離婚をした後に生きにくさを感じて、それで日本人の男性と再婚したという方にも多く会いました。

――自国で生きづらさを抱えた女性たちの選択肢として結婚移住を捉えることもできると。

「移住の女性化」は世界的な動きです。男性が就労などで海外に行こうとすると色々とハードルがあります。例えば技能実習生にしても日本語がどれくらいできるとか色々な条件があるじゃないですか。移住が制度の中に組み込まれるわけです。結婚移住や家事労働はそこが違います。

――結婚についてはあくまで個人と個人との関係だから移住の条件が少ない。その中で主に女性の側が移動するというジェンダーの偏りも生まれるし、市場ベースでの仲介の中で自己責任的な状況も生まれてくる。

ですからこれは日本だけの問題じゃないんですね。アジアでは日本が最初だと思いますが、韓国とか台湾にも結婚移住は広がりました。例えば韓国にはベトナムの女性たちが結婚移住で多く来ています。

――日本や東北に固有の事情や経緯を見ることが重要である一方、ケアや再生産に関わる「移住の女性化」という世界的な現象の視点から捉える必要もあるということですね。

「見えづらい」ことの意味

――結婚移住女性たち同士のつながりというのはどれくらいあるものなのでしょうか。

二つの場合に分けられると思います。まず、仕事をしないといけない女性たちは同国の出身者とのつながりが強い場合が多いです。やはり仕事の斡旋ですね。

例えばフィリピン人の女性たちが一緒にスナックを経営するといったこともあります。色んないざこざや複雑な人間関係があったりもするんですが、仕事のためにはネットワークが必要なんですね。介護の仕事をされる方も多いです。

その一方で、家庭で主婦として生きる女性たちの場合は同国の女性たちとほとんど接点を持たない場合もあります。移住女性たち同士だから仲良くなれるというわけでもありません。

仲人さんも含めてネットワークはあるんですが、狭い社会の中で悪い噂が立ってしまったり、何か相談しても「ちゃんとできないあなたが悪い」という言われ方になってしまうこともあります。だから会いたくないという人もいる。

社会の偏見もあるので同じ国の人たちとは関わらないとか、そういう人もいますね。

――地域の中で「異質な存在」として目立ちたくないといった意識もあるのでしょうか。

はい、自分のルーツをあまり明らかにせずに地域で生きていく。「不可視化」の方向です。家庭の外部との接点は多くなくても、地域では特に大きな問題なく暮らしているという場合も多いです。日本語がとぼしくても、あくまで「家の中の存在」としては問題がない。

けれども、自分で何かをしようと思うと壁にぶつかるし、例えば震災で家族が突然いなくなったりすると、彼女たちが自力でなんとかしなきゃいけない、けれどもそれができないという状況に陥るリスクがあります。震災だけではなくて、普段からそういうリスクがあるわけです。

――日本語を学ぶ機会がなかったり、家族以外とのつながりが希薄だったりすることで、脆弱性を抱え込んでいる。ひとたび安定した環境が崩れてしまうと、危機に陥ってしまう。

私がこだわっているのは、地域で自分の居場所を作っていくことができる人もいれば、それができない人たちもたくさんいたということなんですね。そして、それは個人の問題ではなくて、日本のジェンダー問題や外国人に対する偏見が背景にあります。

――家族の外で生きていくことが難しい。そうすると、夫婦間や家族内での問題が深刻化しても離婚やシングルマザーになることを選びがたいといったこともあるでしょうか。

離婚をすると居場所がなくなると考える方も多くて、子どもがいない状況で離婚された方の多くは帰ります。子どもがいる場合は、シングルマザーになるというのはすごく勇気が要ることです。

子どもは置いていけと言われ、女性が一人で出ていくという場合も多いです。ですから、離婚をすると地域を離れる女性がほとんどだと思いますが、子どもが元夫の家にいるので同じ地域に残ったという人もいます。

――「不可視化」ということで伺いたかったのが名前についてです。日本人男性と結婚して日本の苗字を名乗るということに加えて、下の名前も日本風のものに変える女性が多いのでしょうか。

そうですね。フィリピン人女性たちの場合は下の名前は本名を使っている場合が割と多いんですが、韓国人や中国人の場合は日本名にすることが多いです。そうすると外見でも名前でもルーツがわからないということになります。

仲人が「あなたの名前は読みにくいから変えよう」と言う場合もあれば、夫や家族が名前をつける場合もあります。元々の名前にあった文字、例えば「華」を使って「美華」とかそういう名前が多いですね。あまり拒否感がない方も多いのかなとは思います。

岩手で会った韓国の女性が言っていたんですが、「最初から日本で死ぬ前提、お墓に入ることを前提に来ているから、その覚悟で名前を変えたんだ」と。新しい人間に生まれ変わるような感じかもしれません。

この結婚は偽りじゃないよ、すぐにいなくなる存在じゃないよということの一つの証明と言っていましたね。差別や偏見があるから「外国の名前」を明らかにしたくないということで名前を変える人もいます。

――多数者の眼差しから逃れるためにあえて不可視化を選ぶということですね。

そうですね。在日コリアンの方々が「在日も同じなんだよ」という話もされていました。

ただ、震災のときに地域で日本の名前しかわからないことが問題になりました。出身国の領事館から安否確認などの連絡が来るときには本名なんですね。でも、地域の人たちは「橋本さん」とか「利華ちゃん」とか日本名しか知らないので、それが誰だかわからない。

――ああ、なるほど…。元の名前がわからないから安否確認ができない。

宮城県に住んでいた女性は、震災のときに「このままでは死んでも誰もわからない」ということを初めて感じて、やはり本名を使わなければならないと思って、そのあとから名乗り直したと言っていました。

――言葉についても聞かせてください。母語を使ったり、子どもに母語を継承するという点はいかがでしょうか。

それはもう、非常に難しいです。子どもに自分の母語を教えたくても、夫側の家が嫌がるという話はいっぱいありました。「子どもにあんたの言葉で話しかけるな」と釘を刺されたとかですね。

子どもに韓国語を教えたらいじめられるかもしれないと考えて教えない場合や、子ども自身が学ぶのを拒否することもあります。

私が関わっている教室もそうなのですが、継承語の教室が都市部にあって遠いので参加できないという散在地域の問題もあります。その場合は教材だけ送るということもありました。

ただ、震災後にある変化が起こります。本国に一時的に避難し、子どもが自分の母語を話せないことのリスクが自覚されたこともあって、母親たちの中で言葉の継承への意識が高まりました。

結果として、都市部以外も含め、東北各地で結婚移住女性たち自身が継承語教室を作る動きが出てきたんです。

震災とその後

――東北の移住女性たちにとって「震災」はどんな出来事だったと言えるでしょうか。

それまで不可視化していた脆弱な女性たちの存在が浮き彫りになった出来事だったと思います。

震災が起きて、東北の外からたくさんの支援団体が被災地に入ってきて、外国人女性たちにも声をかけました。難民支援協会もそうですね。

それによって、移住女性たちは、ああ、私たちが何かを要求できるんだとか、支援をしてもらえるんだとか、そういう意識を持つようになり、同じ国出身の女性たち同士が集まる動きも出てきたんです。

――移住女性たち自身が自助グループやコミュニティを作って「可視化」していった。

そうです。東北各地にコミュニティができました。支援物資が色んなところから届くのでそれを配る役割をしたり、自立支援として行われたヘルパー資格取得教室の受け皿になったり、継承語教室を運営したりと。気仙沼ではコミュニティラジオの番組を作ったりもしていました。

ただ、それらの中にはすでに活動が止まっているところもあります。みんな上手くいってほしかったんですが、継続は簡単ではありません。

例えば、子どもたちに対する継承語教室では、親が子どもを連れて積極的に参加することがすごく大事なんですが、夫婦間の問題があったり、家の中で女性の立場が弱い場合などにはなかなか来ることができません。

――家族や地域とは異なる移住女性たち自身のコミュニティを維持することの困難もまたあるわけですね。女性たち全体の中ではコミュニティにつながっている方は少数派ということになるのでしょうか。

少数だと思いますね。東北はやはり散在地域なので、どうしても地域コミュニティが大事になります。ですが、多くの地域はまだまだ保守的で、「多文化共生」と言っても取り組みは十分ではありません。

今年の3月に宮城県北の移住女性たちに会いに行きました。精神面の問題を抱える方もいたり、不登校の子どもが増えているという話や、地域によっては仕事がないという経済面の困難もありました。震災から10年、11年経って改めて「どういう風に変わった?」と聞いてみると、「元通りに戻った」と。

ただ、変わったことが一つあるとも言っていました。震災の前はお金をもらえない家政婦、給料をもらえない従業員みたいな感じの扱いだったとすれば、「震災の中でこれだけ頑張ってくれた」からと、家の人たちが自分を前より大事にしてくれるようになったそうです。

――厳しい状況を乗り越える過程で家族からの見方が変わったということですか。

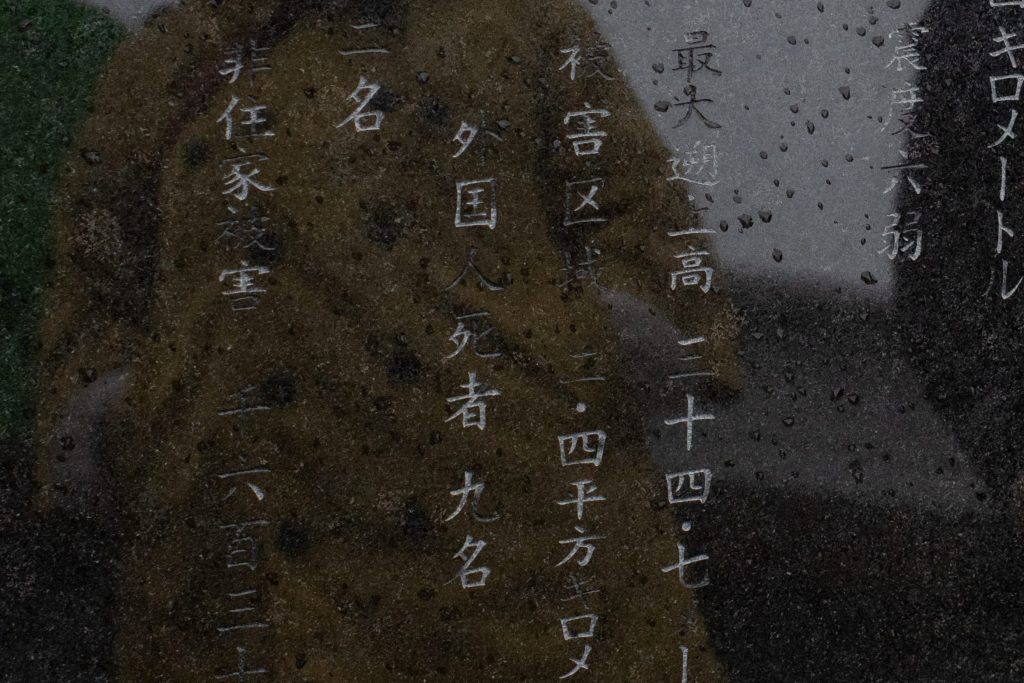

ただ、社会が本当に変化したのか、地域社会が変わったのかというとそういうことではないんですね。例えば、被災地には伝承館がいっぱい建っているんですが、その中にもっと多様な人たちの声も入れてほしいということもずっと言ってきました。

想定外の津波だった、犠牲者がこんなにいた、そこからここまで復興したということだけではなく、数としては少ないかもしれないけれど、外国人もいて、障害者もいて、身動きがあまりできない高齢者もいた、そういうことももっと記録に残してほしい。その方たちにとってどんなことが大変だったのか、何がほしかったのか、社会の側のどこがダメだったのか。

震災後、外国人女性たちについての十分なイシュー化には至らなかったと思います。阪神淡路大震災のときとの違いがそこにあるとも思っていて、非常にもどかしさがあります。

――「個人」や「家族」だけでなく、「社会」の視点という意味では、女性たちが日本で暮らす期間がかなり長くなり、「自分の問題」から「子どもの問題」へ、そして「老いの問題」にも直面する時期に差し掛かっているのではないかとも思います。

老いは本当に進行しています。すでに70歳とかになる方々がいるんですね。そうすると常におっしゃるのが「どこで死ぬのか」ということなんです。どこで死ぬのか…。

体があちこち痛い、膝も痛い、もし自分が倒れたら誰が介護してくれるのか。「もう帰りたい」と率直に言う方もいます。ただし、心の中には同じく年老いている夫がいて、その罪悪感もあります。

夫婦に子どもがいる場合は頼れる場合もありますが、2000年代以降の結婚移住は40代とかで歳をとったあとに結婚した方も多くて、子どもがいなくて夫婦で生活というパターンも多いです。そういう方で老後は帰りたいという女性はいますね。

例えば本国にすでに成年している子どもがいる場合などは帰りたいという願望が強いのかなと思います。きょうだいがいる場合もありますね。夫が亡くなった後、息子を日本に呼びたいという方もいたのですが、成人した息子が在留資格を得るのが難しくてお帰りになりました。

――在日コリアンの高齢者向けをはじめ、利用者のルーツや言葉に配慮した介護施設やサービスが日本各地に少しずつできていますが、東北ではいかがですか。

進んでいないですね。集住地域ではなく散在地域ということもあり課題は多いです。送迎をやるにしてもどこまでできるかといった問題もあります。

そして、やはり言葉の問題がある中で、自分の権利や使えるサービスを探せる人もいるかもしれないですが、周りが助けてくれないと難しい。そこを日本の家族が助けてくれるのかという不安を抱える人もいます。

――老いの先にはお墓の問題があり、いわゆる「家」や「嫁」という考えにもつながるところかと思います。このあたりはどうでしょうか。

まだ私もそこまで多くの事例を聞いたことがないですね。元の国にいるお子さんが骨を引き取ったという話は聞いたことがあります。

移住女性で「日本の家のお墓には入りたくない」という人はいました。これはやはりジェンダーの問題でもあって、日本の女性でも「なんで夫の家の墓に入らなきゃいけないのか」と言う人はいますよね。

反対に、夫が死んだあとに、その家族から「あなたとは縁が無くなりました」と言われたという方もいます。親戚から「何百万円あげるからそれ持って帰れ」と言われた女性もいました。夫がかなり年上の場合が多いので、大体夫が先に亡くなるんですね。

私たちの話をしてほしい

――結婚から老いの問題まで幅広く聞かせていただきました。李さんご自身は1994年に来日されて、日本で長く暮らしていこうと決めたタイミングのようなものはありましたか。

それはやっぱり子どもですね。韓国の人とたまたま留学生同士で結婚をして、1998年に子どもを出産しました。博士課程になったばかりの頃です。

それから何とか博論まではやろうと思って、その頃には子どもがもう小学生になっていて、そこで断ち切って帰るということが私にはできなかったです。

――それから結婚移住女性たちのことを研究されるようになって、すでに10年以上の時間が経っているかと思います。振り返ってみてどんなことを思われますか。

震災の年に私は何もできませんでした。石巻とか名取の避難所でボランティアをちょこちょことやっていて、この状態では研究のために調査をするということはできないと思ったんです。研究者としては何もできないなと。

そんなときに、避難所でお茶を飲みながら、そこにいる方々がおっしゃったのが「私たちの話をしてほしい」ということでした。表面的なことだけではなくて、本当に必要なものは何なのかとか、私たちの声を届けてほしいと。

そのことを聞いてから、やはり私に何ができるのかと言えば、被災地にいる外国人女性たちの話を聞くことなのかなと思いました。そして、震災のあとで最初に話を聞いた外国人女性が津波で夫を亡くされた韓国出身の方で、彼女の仮設住宅にも出入りするようになりました。

彼女は夫とすごく仲が良くて、夫の両親とはあまり関係が良くありませんでした。夫が津波で亡くなって、仮設に一人で住みながら、仙台まで出てきて商売もしてみようと一年ぐらいは頑張っていたんです。でも、夫の記憶もあって、一人でいることがあまりにもつらい、その寂しさに耐えられないと言って、韓国に帰っていきました。

自分のライフストーリーってなかなか言いづらいところもあります。でも、震災の経験の中で、彼女たちが普段は言わないかもしれない話を私に託してくれました。だから、私はやっぱりこの人たちの声を届ける使命があると思ったんですね。そこから長い間ずっとその気持ちで続けてきました。

――震災で女性たちが社会に向かってあえて可視化せざるを得ない状況が生まれ、その中で女性たちが語り出した言葉を聴き取ってこられた。

あのときだからこそ聴かせてくれた話があったと思います。本当に。ちゃんと発信できたのかなあと思うと申し訳ない気持ちもあります。

――このインタビューが少しでも多くの人に届けばと思います。お話を聴かせてくださり本当にありがとうございました。

取材後記

東北での国際結婚移住の流れは1980年代に始まった。

1990年代に日系人の受け入れ拡大や技能実習制度が始まるずっと前のことで、外国人を新たに受け入れる様々な枠組みを持たない当時の日本では、国際結婚などによる「女性の移住」が「男性の移住」に先行していたようにも見える。

それから40年近くの時間が経ち、李さんのお話を聞いて改めて痛感したのは、すでに日本を離れることを決め、実際にそうしてきた女性が数多く存在するという現実だ。

中でも震災は大きな契機となり、新たなコミュニティを立ち上げた女性たちがいた一方で、故郷に帰ることを選んだ女性たちもいた。そうした一つひとつの選択の意味を、どれだけの人が認識し、考えてきただろうか。

李さんが語るように、それぞれの「結婚移住」の現実は極めて多様だが、その多様なあり方を偏りなく知ることはとても難しい。だからこそ、李さんが積み重ねてきた聴き取りや分析はとても貴重なものだ。そのエッセンスの一部でも、この記事が伝えられていたらと願う。

私自身、東北での取材を通じて、実際に結婚移住を経験した女性とお会いし、お話を聞かせていただく機会があった。その貴重な内容は、また別の記事で紹介できればと思う。

CREDIT:望月優大(取材・執筆)、柴田大輔(取材・写真)、伏見和子(取材)

ウェブマガジン「ニッポン複雑紀行」の活動は毎回の記事を読んでくださる皆さま、そして難民支援協会への寄付によって支えられています。記事を広めてくださることも大きな励みになります。これからも関心をお寄せください。