2019.09.25

言語を誰が保障するのか。浜松の「公営日本語教室」に集う人々

「いつからおなかが痛いですか?」

「今朝からです」

「今朝は何を食べましたか?」

「牛乳を飲みました」

「昨日の夜は何を食べましたか?」

「コストコのチーズピザを1個食べました」

「薬を飲みましたか?」

「まだ飲んでいません」――。

ここは浜松市外国人学習支援センター(U-ToC、ユートック)。かつては町役場だったこの施設で、月曜日から金曜日まで無料の日本語教室が毎日開かれている。

この日の午前中の「初級」クラスの参加者は9名。そのルーツはブラジル、ペルー、フィリピン、ベトナム、中国、ニュージーランドと幅広い。年齢は10代後半から50代までで女性の方が多い。

9人は3つのグループに分かれ、練習した「病院での会話」を順番に発表していた。教師はボランティアではなくプロの日本語教師が務める。

同日午後の「読み書き」クラスには20人以上の方が参加していた。ルーツはさらに多岐に渡り、バングラデシュやインドネシア、インド、タイの方もいる。

学習者の方達は「かなで文を書こう」、「検定漢字」、「多読」など、学習レベルごとに7つのグループに分かれる。午後のクラスには学習者と同じくらいたくさんのボランティアの方々が参加し、一人ひとりの学習に寄り添う。

最も初歩的な「ひらがな・カタカナ」グループに参加したバングラデシュ出身のモハメドさんには二人のボランティアの方がついていた。彼はプリントにある餃子や救急車のイラストを見ながら、その横に「ぎょうざ」や「きゅうきゅうしゃ」と鉛筆で書き込んでいく。

浜松市の西部、浜名湖のすぐそばにU-ToCが設立されたのは2010年1月のこと。日系ブラジル人を中心に全国平均を大きく上回る外国人住民が暮らす街の「公営日本語教室」として、設立からもうすぐ10年という節目を迎える。

だがその道のりは必ずしも平坦ではなかったという。U-ToCという場所が作られた経緯、これまでにぶつかってきた困難や現在の課題、そしてこの場所で積み上げられてきたものは一体何なのか。U-ToCの運営に携わる浜松国際交流協会(HICE)の内山夕輝さん、そして教室に集う学習者の皆さんからお話を伺った。

「日本語を話せない外国人の方がこんなにいるんだ」

――内山さん今日はよろしくお願いします。最初にU-ToCがどんな場所か教えてください。

外国人の方の学習支援に特化したセンターで、日本語教室や日本語ボランティア養成講座など6つの事業を展開しています。

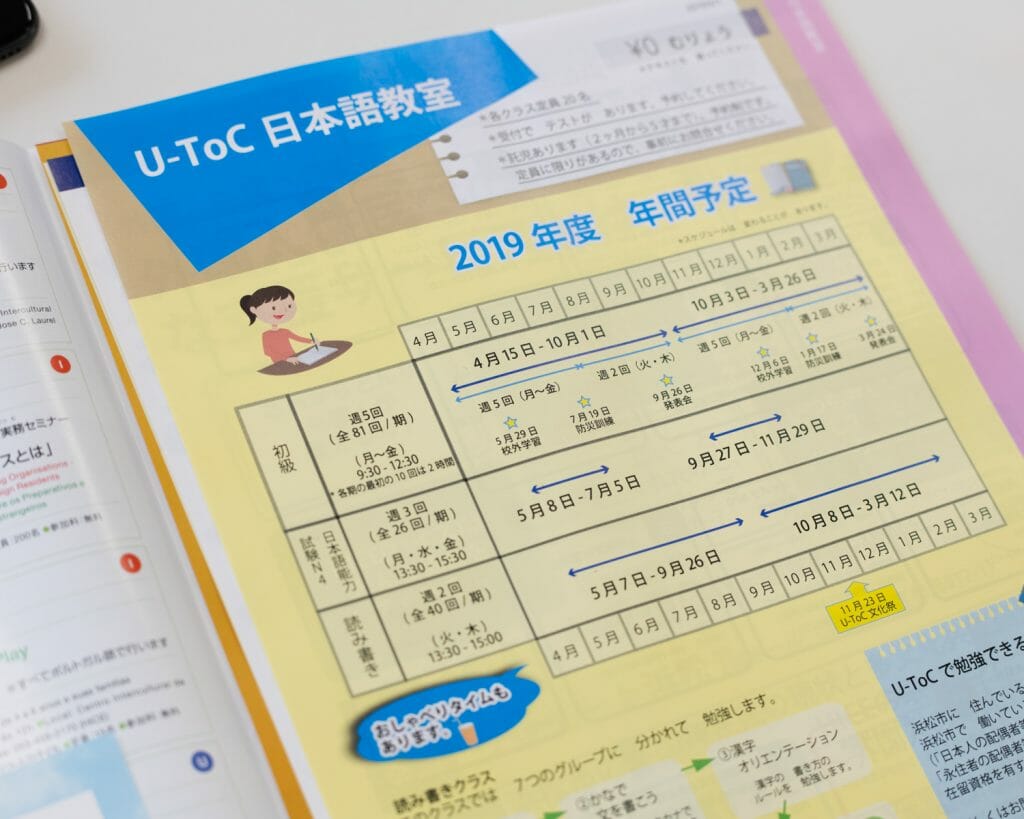

日本語教室には3つのクラスがあり、週5回で半年間の初級クラス、週3回で2ヶ月間の日本語能力試験N4クラス、週2回で5ヶ月間の読み書きクラスの3つです。

日本語教室を継続的に運営するこうした施設で、ハードもソフトも行政がここまできちんとお金を出してやっているところは全国でも他に無いと聞いています。

――「行政」というのは具体的にはどこのお金になるんでしょうか?

浜松市のお金です。

――U-ToCが始まったのはいつ頃ですか?

2010年の1月です。リーマンショックの後ですね。リーマンショックのときに浜松市は本当に大変な状況になりました。失業者の方が溢れて、色々な緊急措置がなされました。

それで日本語教室も休みなく次々に実施したんですけど、すごい数の人が殺到したんですね。そのときに、私たち日本社会側は「日本語を話せないブラジル人の方、外国人の方がこんなにたくさんいるんだ」と衝撃を受けました。

外国人の側でも「日本語ができないと再就職が難しい、派遣の仕事でさえ選ばれる優先順位が下がるんだ」ということに気がついて。それぞれにとって大きなショックだったと思うんですが、そうした状況の中で、市側にも日本語教室の必要性が認識されたのだと思っています。

――それまでは日本語に不自由がある外国人の存在の大きさに気づいていなかった、ということでしょうか。

正直気がついてなかったですね。ここまでたくさんいるとは全然見えていなかったです。それまでも日本語教室はやっていましたが、週1回の3ヶ月タームみたいな形でやっていたんです。

――週1回で3ヶ月だと10回ちょっとですね。

そうですね。この回数で、ゼロから語学を習得するのは足りないと思います。ただ、そのペースの教室でも仕事で来られない、継続できないという方もいました。

――リーマンショック後に緊急で立ち上げられた日本語教室はどのような感じだったんでしょうか。

たくさんの日本語教室が新設されたんですが、週1回の学習では足りないということで、少なくとも週3回はやっていたと思います。色々な公民館や市の施設を借りてという形です。HICEのネットワークを駆使して日本語の先生にお願いしたり、NPOの方にも協力いただいたりして、なんとか。

――そうした緊急対応の流れの中で2010年1月にU-ToCもできたんですね。

そうです。市はとても早く動きました。予算をつけて、よくやれたなと思います。それ以前に行っていた緊急対応の財源は国や県からのお金がほとんどでした。

――U-ToCは設立時から現在と近い形、週5回の形で立ち上がったのでしょうか?

いえ、全然…。まずは場を作ることを優先にしていたので、中身についてはやりながらという感じだったと聞いています。この場所も、建物(旧町役場)はすごく立派なんですが、設置を優先したのでニーズがあって選ばれた立地ではないと思います。

しかも、U-ToCができる以前は週1回の3ヶ月で日本語教室をやっていたわけなので、それ以外のノウハウもない。だから最初は大変でした。とにかくやりながら意義を作っていくという感じでしたね。

行政の責任としての「言語保障」

――緊急対応のフェーズを終えた後、今も続くU-ToCの「意義」をどこに見出されていますか?

私たちの共通の認識としては、市が無料で行う教室であること、そのためレベルの上限も設けていて初級が終わるまでしか提供していない、日本語能力試験で言えばN4まで、つまり生活に必要な最低限の日本語レベルまでという考えです。

外国人が日本で生活するための「言語保障」として、公的な機関が行政サービスとして提供するべき役割だと思っています。

――少なくともそこまでは行政のお金でしっかりと保障すべきだと。対象は子どもではなく大人ということでしょうか?

そうですね。年齢は16歳以上が対象になります。義務教育年齢の方は学校が受け入れの場であると思っています。

――なるほど、そういう整理になるんですね。

市の施設なのでそういう風に整理しています。在留資格も、中長期で滞在する可能性の高い身分系の方を優先にしています(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)。

実際には、技能実習生を受け入れている企業や、家族滞在の在留資格の方々からのお問い合わせも少なくないのですが、企業が自社のために雇用する社員やその家族を外国から招聘していると考えると、活動系の在留資格の方々の言語保障の一端は、企業側にもあるのではないかという考えからです。

――すべての方の言語保障ができているわけではない、ということですね。

はい、そうです。別の課題なのですが、「平日の日中」というスケジュールなので、仕事のある方は通えません。立地も、浜松市は意外と広いので、この場所に来られる方しか来られない。

――たまたま近くに住んでいるか「足がある人」しか来られない。

受講は無料ですが交通費は当然実費がかかります。10代の若者だと自分でお金を稼いでいないので、親に出してもらっていたりする。それで親御さんから「定期券買いたいから証明書を出してほしい」という問い合わせもあるんですが、うちは学校ではないので応えられていません。

――在留資格の種類、仕事の有無、住んでいる場所、交通費が払えるか、U-ToCという場所があっても、「実際に通えるかどうか」には様々なハードルがあると。

そうですね。家族をサポートするためにたくさん働かないといけない、そのために日本語学習を継続できなくなってしまったという10代の学習者もいて、歯がゆさを感じることも少なくないです。

――今はお昼に来られる方達、例えばお母さん達が多いという感じでしょうか?

おっしゃる通りで、圧倒的に女性がずっと多かったです。日本人の配偶者とか、子育てで仕事を休んでいる方とか。今年は珍しく男性も多いのですが。

――ルーツ別だといかがですか?

ブラジルが多いです。ただペルー、フィリピン、中国、台湾などものすごく多様で昨年度は22の国と地域でした。その年によって全然違います。口コミでどんな人が来るかは毎年開講してみるまで読めない。地域の日本語教室の難しさだと思います。

担い手の保障がない現状

――土日に地域のボランティアの方が日本語を教えるという形ではなく、言語保障を意識して週5回の授業を行政の資金で無償提供するというのは先進的な取り組みかと思います。実際にやっていて難しい点、大事だと感じる点を教えてください。

地域の日本語教育に共通した課題だと思っていますが、担い手の保障の問題があります。学びたい学習者のニーズと担い手の供給とのバランスが合わなくて、ボランティアさんに依存している、丸投げしているという時代がずっとあったわけです。

うちでも「日本語ボランティア養成講座」が事業の柱になっているのは、教室の担い手としてボランティアを養成する、増やすという発想があったからだと思っています。「日本語教室」とボランティアの養成はセットで打ち出しているところが多いんです。

――そうか、供給サイドも増やさないと成り立たないから。

そう。でも、それボランティアが前提なんですよ。予算がしっかりついていない中で、「ボランティアはコストパフォーマンスがいい」みたいなことを言う人もいて、本当に何なんだと思いますけれど、そういうことがずっと続いてきました。

今考えると、教育の担い手である日本語教師を増やすのではなく、コストがかからないボランティアを増やして、目の前の状態をしのぐという解決方法をとっていたのだなと思います。U-ToCの運営を任されるようになり、日本語教師が日本語教師として生計を立てられていない実状を知り、本当に驚きました。不安定な状態では教師が力を発揮したくてもできないですよね。

――全員有償で雇用するようになったということですか?

いや、実際には雇用できていないんです一人も。私たちHICEの職員は雇用されていますが、日本語教師には時給相当の謝金を、ボランティアさんには交通費程度です。本当にここが…。

――日本語教師に一定の謝金を支払えるくらいの予算はついたけれど、とはいえまだ雇用できるほどではないと。

国には共生のための法律もなく地方自治体任せです。あくまで受け入れた地域の責任だと。だから、(どの程度やるかはそれぞれの)地方自治体の考え方によって決まるわけです。

浜松市はたまたま外国人集住都市ということで、外国人をきちんと市の構成員として位置づけて、お互いに義務と権利を果たす、そうしないと成り立たない、市にも一応そういう考え方がある中でやってはいるんですが…。

――それでも相対的に見れば浜松は他地域に比べて進んでいるということでしょうか?

はい、例えば文化庁の研修で知り合った他地域のコーディネーターの方と話したりもするのですが、「浜松は進んでいる」と言われてしまうというのはあります。

浜松はたまたま外国人が集住していて、外国人の方々がいつも日本の全国平均より高いパーセンテージなんですね。だから、浜松のような「集住地域」とは違う「散在地域」だと外国人の存在も目に入りにくいし、何が課題なのかもわかりにくい状態なのだろうとは思います。そういう中で予算をつけていくのもなかなかできないんだろうなと。

でも、国がドアを開けた以上、入ってきた方に対しては国が必要な言語の保障をしていかないと、共生の「きょ」の字にもならないと思いますね。

――ドアを開ける意思決定は国がしているのに、住民としての支援は自治体任せになっている。

そういった事態に直面するたびに憤りを感じています。2001年に当時の浜松市長が立ち上げた「外国人集住都市会議」という会議があります。様々な課題の共有や議論を通じて、日本各地の集住地域の首長が声を揃えて「こうしてほしい」と国へ提言しているのですが、なかなか一足飛びには進まない。結局どこに言えばいいのって。

もうひとつ、中央の方は地方のことがあまり見えていないなと思うことがあります。行政担当者や政治家の視察やヒアリングもちょくちょくあるんですが、第一次、第二次産業が主産業の地方の現状やそこで働く外国人の姿、日本語ができない外国人の方が「そこで暮らしている」ということがイメージできていないなと実感するときがありますね。施策における想定リソースも都市部中心の考え方だなと思うことも結構あります。

例えば、外国人の子どもの学習支援で大学生を人的リソースの候補としている資料を見たことがあるんですが、これは都市部ならではの発想ですよね。そもそも地方は大学も少ないですし、交通網も都市部ほど発達していない。おまけに広いとなると、移動時間もそうですが、かかる交通費もばかになりません。こういう地方の現状が想定されているのかなと疑問です。

ボランティアと日本語教師の役割分担

――ほかに課題はありますか?

ボランティアさんと日本語教師の役割分担ですね。ボランティアと専門職は違うって当たり前のことだと思うのですが、この分担が地域日本語教育の業界では全然できていないのではと感じます。

U-ToCができた頃も、ボランティアさんに担い手として頑張ってもらう、そのスタイルしか知らないから、その流れを持ってきてしまっていました。日本語教室の箱が増えた、だからボランティアをもっと増やさないといけないということで、ボランティア養成講座をたくさん行って教室を回そうとしていたんですね。

けれど、一対多数の教室だとボランティアさんもきついわけです。「私は楽しくやるつもりで来て、専門知識を学んだわけでもないのに、なんでこんなに教案を書いたりしなきゃいけないんだ」ってものすごいクレームが来た。

――確かに「一対一」で教えるのと「一対多数」のクラスを受け持つのとではかなり違いますね。

当時は何人かいた日本語教師の方々にボランティアさんへの指導をお願いしていたのですが、日本語教育に関する知識の前提も違うから教える側もすごく大変で。日本語教師の側からもすごいクレームが来てしまった。

それで、このシステムではもう無理だということになって、教師とボランティアの役割を明確化したんです。「お願いしたい役割も謝礼も違います」という形で、両者を行き来できていた優秀なボランティアの方には申し訳なかったのですが、線引きをしました。

ベテランのボランティアの方はプライドもありますし、「私たちのやってきたことを否定するの」という声もありました。だから勇気のいる決断だったんですが、やりました。

――どういう役割分担ですか?

日本語教師は日本語教育のプロとしてきちんと一定程度のレベルの日本語教育をする。具体的には初級とN4のクラスです。ボランティアの方に期待するのは読み書きのクラスでのマンツーマンの支援という役割ですね。

――自習に付き添うようなイメージでしょうか?

はい、その支援ですね。だから、逆に言うと「教える」というところはプロの仕事でボランティアさんにはお願いしていないわけです。ボランティアさんにはむしろ学習者がぽろっとこぼした重要な一言をキャッチして、「どうしたの?」と聞くような役割を求めています。

学びの場でこぼれる悩みごと

――実際に日本語以外に関する困りごとは結構出てくるんでしょうか?

出てきます。色々あります。職場で日本語のことで意地悪をされるとか。家族の問題もすごくあります。DVとかですね。定住する方々なので病気の問題もあります。日本人のご主人が亡くなって遺産相続の問題が出てくるようなこともあります。

――ああ、日本の親族との間でですか。

例えば、ご主人が株をやっていて、株屋さんから引き継ぎみたいな書類が来るじゃないですか。そうすると自分達のことをこれまで全然認めていなかったご主人の兄弟達がいきなり来て「書類を見せろ」と言われる。二人の間にはお子さんがいるのでお金も必要。でも自分は日本語を100%読んだり理解したりできないので、いつの間にか取られてしまうんじゃないか不安だと。

――日本語の教育だけでは完結しない部分がかなりあるんですね。

ありますね。例えば授業で家族の話題が出たときにちょっと涙ぐんでいる方がいる。「どうしたの?」と聞くと、それまでずっと深く悩んでいたことが出てくる。そういうこともあるんですね。そこから「多文化共生センター」の相談コーナーにつなげていきます。あそこがソーシャルワークの本丸なので。

相談コーナーにわざわざ言いに行くというのはすごいハードルが高いと思うんです。もう決めた、色々悩んで決めた、だから「今日言おう」と、よっぽど勇気を持たなければ行かない。

でも教室だったら、特に言うつもりもなかったけれど、なんだか出てきてしまうということがあります。少し話したらスッキリしたというのでもいいと思うし、そこから相談コーナーにつながってもいいですし。

――日本語教室がソーシャルワークの入口として機能しているんですね。定期的に通う場所だからこそ、悩みごとをキャッチするにはいい場所だと。

だからこそ、事務局はボランティアさんや先生方だけでなく、学習者とのコミュニケーションも取っています。ただ問題は、この場所と多文化共生センターとが(地理的に)離れてしまっていることなんです。パッと行ける距離じゃないんですよね。

(注:市西部にあるU-ToCと浜松駅近くの相談センターとは直線距離で10キロ以上離れており、車で30分ほどかかる)

――どういう状態が理想でしょうか?

私の理想はまず相談機能と学習支援機能が一体化した司令塔があること。そして、その司令塔を中心に、浜松には今7つの区があるんですけれども、各区にU-ToCのような場があるといいなと思っています。区役所の中でもいいので各区に一つくらい教室があれば。

――常設で、日本語の先生がいて、ボランティアがいて、コーディネーターがいて、できればソーシャルワーカーがいて。

そうですね。U-ToCも2020年で10年ですし、これまで現場でやって思ってきたこともあります。もう一度体制づくりというか、再デザインが必要かなと思っています。

――その理想はきっと浜松だけのものではないですよね。

そうですね。仕組みから見直すことが必要な時期だと思います。

取材後記

日本で最も広く流通している言語は日本語だ。中でもとりわけいわゆる共通語がそうである。同時に、日本語には地域的な多様性があり、共通語以外の日本語、いわゆる方言の話者も数多く存在する。また、義務教育を通じて英語が教えられてもいるし、当然日本国外にルーツを持つ人々の言語も数多く話されている。

日本の中には言語的な多様性がある。そして、同時に日本語、特に公教育で教えられる共通語が、そうした言語的な多様性をまたいだコミュニケーションの基盤として、つまり「共通語」として機能していることもまた事実だ。

だが、日本では外国籍の子どもたちには就学義務(保護者が子どもを就学させる義務)がなく、16歳以上の若者や大人たちに対する公的な言語保障の仕組みも脆弱だ。そして、それは日本語だけでなく、母語あるいは継承語の学習機会についても同様である。内山さんのお話から垣間見えるのは、言語についてのそうした公的なサポートの欠落が、これまで一体どんな状況をもたらしてきたのかだ。

リーマンショックが起きるまで「日本語を話せない外国人の方がこんなにたくさんいる」ということが「全然見えていなかった」という内山さんの回顧、浜松の過去は、おそらくその他の多くの地域の現在であり未来だろう。現実は目の前にあるからと言って「見えている」わけではない。現実は見ようとする人の目がなければ見えないものだ。

今年に入って「日本語教育の推進に関する法律」が成立し、施行された。そうして理念が記された今だからこそ、現実の中で様々な成功と失敗を積み重ねてきた浜松など、日本の様々な地域のリアルな経験に学ぶ必要があるだろうと思う。サービス提供のあり方、担い手の雇用・賃金、ソーシャルワークなど他領域との連携――。

日本語を誰がどのように保障するのか。そして母語や継承語をどうやって支えるのか。移民・外国人の集住地域であれ、散在地域であれ、これまで地域に任せきりになっていた問いを、社会全体で引き受けるべきときがきている。

関連記事(ぜひ合わせてお読みください)

「雇用の調整弁」ではなく「丸ごとの人」として。多文化共生都市・浜松で今必要な「ソーシャルワーク」の実際|望月優大