2020.01.17

米兵と出会った祖母のこと。大阪、横須賀、語られなかった強さと生き様の歴史

戦後の大阪には1955年まで米軍の駐屯地(現・大阪市立大学)があった。黒島トーマス友基さんは、そんな「キャンプ・サカイ」に第65エンジニア部隊の一員としてやってきた占領軍の米兵を祖父にもつ。

実は私も祖父が沖縄の米軍属で、これまでトーマスさんとは色々なことを語り合ってきた。二人の共通点は、祖父が米軍と関係しているという事実にだけでなく、「アメラジアン」としてのアイデンティティをもって暮らしていることにもあるかもしれない。

これまで、アメラジアンにまつわる一人ひとりの歴史が積極的に語られることは決して多くはなかった。例えば、芸能界などにも有名な方はいるが、自分の家族のことを積極的に語る人たちは少なかったように思う。

トーマスさんはそのことを少し残念に思っているようだった。自分のおじいさん、おばあさん、そして二人の間に生まれたお父さんのことについて、語るべきこと、語り継ぐべきことがたくさんあると感じているようだった。

現在の大阪市立大学の前身である旧大阪商科大学の杉本町学舎は、1945年から始まった接収により米軍の基地や病院として使用された。1949年の大阪市立大学創設時には仮の学舎が市内に分散した状態にあり、全面的に返還されたのは1955年だった。今でもキャンパスを歩けば、その面影が随所に残っている。

トーマスさんのおばあさんはこの米軍基地の男性たちを相手に仕事をしていた。当時の女性たちについては記録が少なく、不確かな部分もあって、想像に頼るほかない場合も多い。トーマスさんのおばあさんも同様で、ゲート前に立つスタイル(いわゆる「たちんぼ」)だったのか、それとも歓楽街の飲み屋に所属していたのか、定かではない。ただ確かなのは米兵たちを相手に「性」を仕事にしていたということだ。

(前編記事)あの頃日本人になりたくて、毎日軍歌を聴いていた。大阪の右翼少年が「なにわのアメラジアン」になるまで(※後編からでも読めますのでお好きな方からお読みください)

おじいさんの名前

――「トーマス」というのはおじいさんの名前から取っているんですよね。

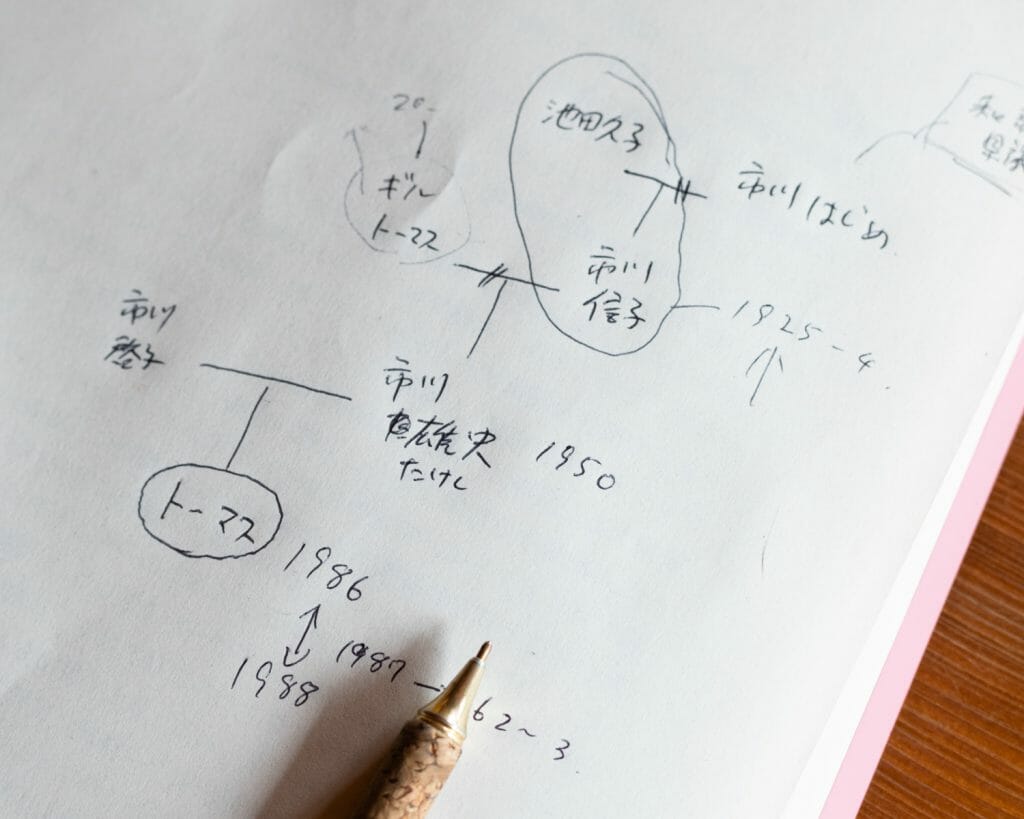

はい。おじいさんの名前は「ギル・トーマス」っていうんですけど、それがわかったのは、父親のへその緒の箱の裏に「父 ギル・トーマス」、その横に「母 市川信子」(のぶこ)って書いてあったからなんです。

ただ、おじいさんの名前についてはわからないことも多いんですね。まず姓と名の順番がわからない。つまり「ギル・トーマス」というのが日本風に姓・名の順序で書いたものなのかがわからないんです。だから、「ギル・トーマス」かもしれないし「トーマス・ギル」かもしれない。しかも、「ギル・トーマス」というのが略語なのか、フルネームなのかもわからないんですよね。

――おじいさんとおばあさんはいつ出会ったんでしょうか。

具体的な年はわからないんです。ただ、うちの父親は1950年に住吉で生まれててね。だからその前ではありますよね。

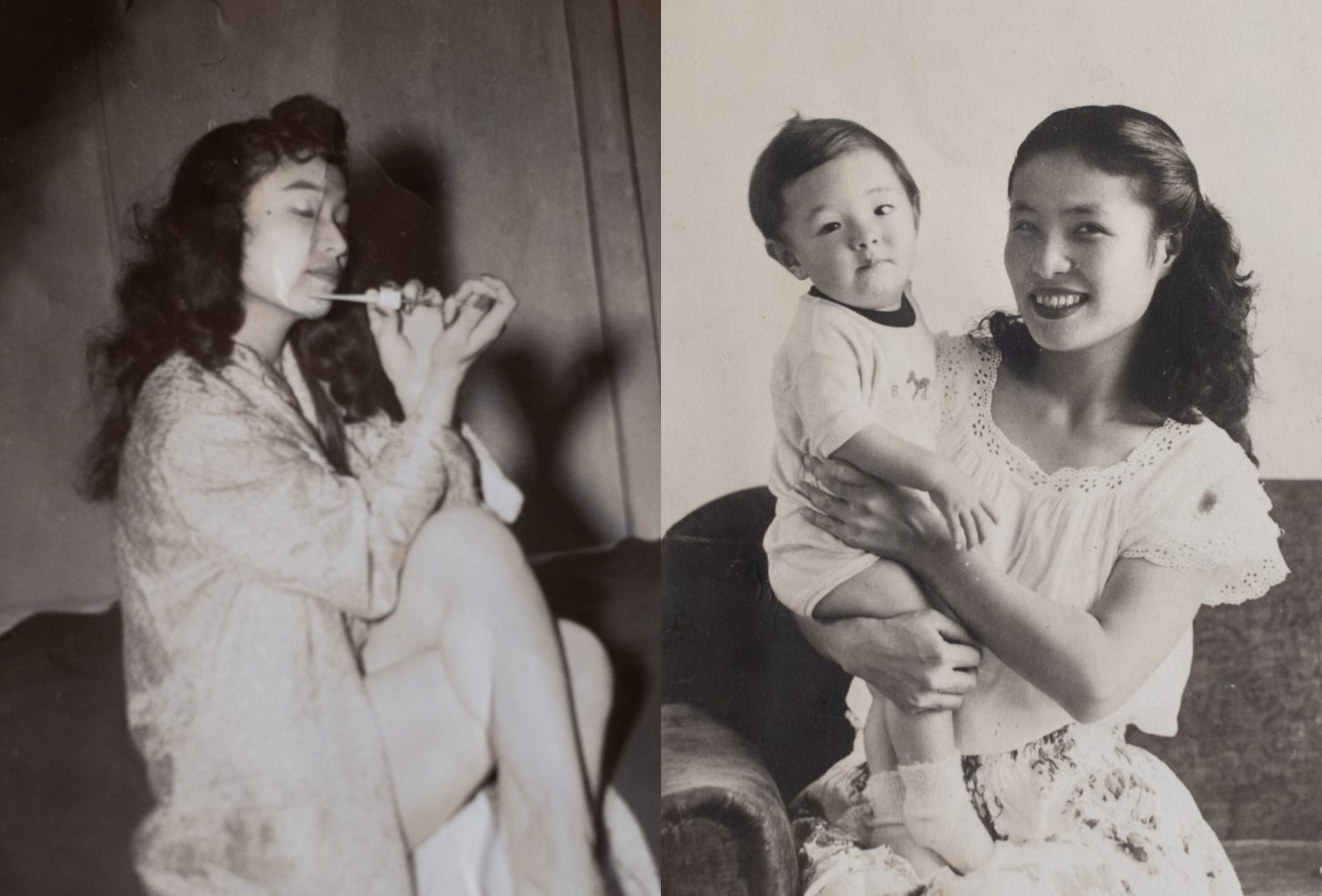

おばあさんの戦中の話はあんまり知らないんです。いつから米軍関係の仕事をしたかもわからない。1950年の時点では住吉に住んでいました。そこでおじいさんに出会って。49年、50年ごろの住吉で仕事をしていた時代の写真もあります。

――おじいさんはいつまで日本に…?

朝鮮戦争が1950年に始まっていますよね。うちの父親が生まれた1950年の10月にはすでに朝鮮戦争が始まっていて、おじいさんも朝鮮半島に行っていたんですよ。つまり、父親が生まれたときにはすでにいなかった。

ただ、戦争中に休暇みたいな形で何回か日本に戻ってきていて、そのときに赤ちゃんだった父親を抱っこして写真を撮ってみたいなことがあったみたいで。

(写真を見ながら)これがうちのおじいさんで、これがうちの父親で…。3人の家族写真はこれ一枚だけ。一枚しか残ってない。

1953年に朝鮮戦争が休戦して、米軍の多くが日本からも撤退するとなったときに、おじいさんはアメリカに帰ったんですね。そのときに、おばあさんとおじいさんがどういうやりとりをしていたのか、おばあさんは何も言っていないんです。多分、何も言わずに帰ったわけではないんじゃないかというのが、僕と父親の想像。

というのも、そのあと何年かして父親が小学校一年生の頃に、アメリカからおばあさんのところに連絡があった。おじいさんの弟が横須賀で軍隊に行く、そのときに父親をアメリカへ連れて帰りたいと。

つまり、少なくともおじいさんはおばあさんの連絡先を知っていたし、おばあさんもおじいさんの連絡先を渡されていたんじゃないか。でも、うちのおばあさんは「済んだ話や」って、うちの父親にも伝えなかった。

そのとき、父親はおばあさんから聞かれたそうです。「お前どうする、行くか?」って。おばあさんと二人でなのか、それともお父さんだけを連れて行こうとしたのか、そこはわからないんだけど。そんなもん、父親もまだ小学校一年生だからわからないでしょ?「行かへん」っていったら、「そうか」で終わったって。

「横須賀で女をやってた」

その後、今の市大(大阪市立大学)にあった基地は返還されているので、(客であった米軍がいなくなったことで)うちのおばあさんは仕事をする背景を失うのよね。それでそのあとにどこに行ったかと言うと横須賀の安浦というところ。近年まで赤線でしたよね。

――単身でってことですか?

単身で。父親の言葉を借りれば、おばあさんは「横須賀で女をやってた」。そういう言い方をされたら、僕もそっかって。大阪でも田舎の方にいたので、そういう仕事が存在するってちっさい頃はまだわからない部分があった。

中学二、三年の頃からだんだんわかってきて、それはそうやなと。そしたらこっちも父親に「おばあさんってどんな仕事してて、どんなして知り合ったのかな」みたいな話を聞いたりして。父親は「アメリカの兵隊相手に女をしていた」みたいな言い方で、なるほど、そうかそうかと、そんな感覚やったかなあ。

父親目線で言うと、自分は大阪のおばあさん(トーマスさんにとっての曽祖母)のところに預けられていた。母親は出稼ぎじゃないけど、安浦で、日本人相手だったのかアメリカ人相手だったのかはわからないけれども、多分アメリカ人相手だったんじゃないかなと思うけど、仕送りをしていた。

――おばあさんはどれくらい安浦にいたんですか。

うちの父親が17 歳になるまで。父親はそれまでひいおばあちゃんと二人でずっと住吉の長屋で暮らしていたんです。

――そんなに長く離れて暮らしていたんですね。

おばあさんは年に何回かは安浦から住吉に帰ってきていた。それからひいおばあちゃんの池田久子(ひさこ)さんも何度かうちの父親を連れて安浦に行ったりしてるんですよ。夏休みに遊びに行ったりとかね。

小学校に入るか入らないかぐらいのときに父親も一人で安浦に行ったりしたみたいです。首からチケットぶら下げられて、「この子を安浦で降ろしてあげてください」みたいなことをしていたと。

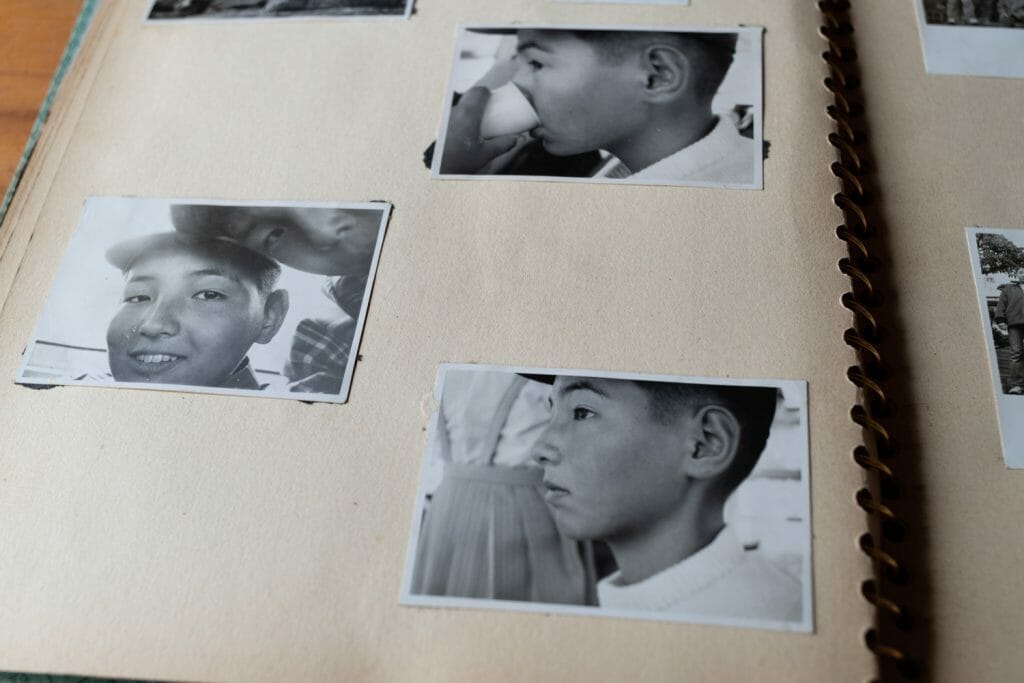

うちの父親は横須賀での記憶をすごくポジティブに語るんです。すごく楽しかったって。何でかというと、当時の大阪にはもう基地がない。でも、横須賀にはまだ基地があった。「混血児」もまだまだたくさん生まれているし、自分と同じような子もたくさんいると。だから大阪よりは認められたというか、よっぽど良かったと言っていました。

夏休みに横須賀に行ったら、日本人の子も含めてみんな「GIカット」っていう髪型をやってるんだって。「あれ、いいな」と思って、大阪の床屋でこんな髪型にしてほしいっていったら、「そんなことしたらえらい目に合うからやめなさい」って止められたと。横須賀でみんなが普通にやっていたことが大阪ではできなかったと言っていましたね。

とても怖かったおばあさん

――お父さんとおばあさんとの関係性って、どんな感じだったんですかね。

お父さんとの関係性はほとんどなかったんだと思うんですよ。一緒にいなかったし、久しぶりに住吉に帰ってきても「勉強せい!」って怖い感じだったようで。おばあさんは自分を含めて三人分の生活費を安浦で一人で稼いでいました。しかも大阪に戻って店を開くためのお金まで貯めていた。

父親が中学の頃に野球のスカウトがあったんです。でも、おばあさんは「高校行かんと働け」と。要は経済的にしんどかったんだと思うんですね。「知り合いおるから仕事見つけてきてやる」って最初は自動車整備の仕事を探してきた。でも父親は機械いじりが大嫌いで「絶対嫌や」となった。

そんで次に、「この仕事ついといたらとりあえず食いっぱぐれはないやろ」って、今のリーガロイヤルホテル、当時は新大阪ホテルって言ったんですけど、そこのフレンチのコックの仕事を見つけてきた。そして、父親はそこで働き始めるんですが、それからものの2年ぐらいでおばあさんが事故に遭ってしまいます。

――事故?

大きな交通事故に遭ってしまって、頸椎損傷で首から下が全く動かない状態になってしまったんです。亡くなるまで20年間も病院のベッドで寝たきりの状態だった。だからまあ、二人には一般的な親子の関係性を築く時間が全くなかった。17歳以降は大阪に戻っているけど、病院で寝たきりの状態だから。

――そうだったんですね…。トーマスさんはおばあさんと直接会っているんですか?

おばあさんの記憶は無いんだけど、僕がまだ一歳くらいの頃、おばあさんが亡くなる数日前にみんなで病院にお見舞いに行ったんですよ。そこで僕がぐずったらしいんです。そしたらうちのおばあさんが、いつ息を引き取ってもおかしくないようなときに、「誰やそんな泣いてるのは!」って(笑)。「それ聞いてビックリしてな」ってうちの父親も母親も言ってました(笑)。

おばあさんはその翌日か翌々日に亡くなったそうです。だから父親からは「お前はうちの母親から最後に怒られた人間やぞ」って言われました。「こっちが気持ちよく息を引き取ろうとしてるのに邪魔しやがって」って。どんだけキツい人間やったんやろうって(笑)。

父親の最後の言葉

――トーマスさんはおじいさんやおばあさんのことについてどんな風に聞いてきたんですか。

ちっさい頃から、アメリカ人のおじいさんと日本人のおばあさんがいるってことは聞いてました。「日本人のおばあさんがいる」という方ではなくて、「おまえのおじいさんはアメリカ人だよ」っていうことをずっと言われ続けてきたんですよね。

うちの父親も母親も、僕に対しては、そのことを隠すべきだとか、人に言ってはいけないということは一切言わなかった。母親は、父親を好きだっていうのもあったと思うんだけど、どっちかと言うと「ハーフ」とかに対しては好感を持っている女性だった。だから僕に対してもそんな隠すことじゃない、むしろあなたは特別だという風に言われて育ってきました。

ただ自分の中では、おばあさんのことより、おじいさんがアメリカに帰ってしまったこと、おじいさんが子どもを置いて帰ったことへの恨みが、まず最初に来たかな…。なんでそんなことができるんやろっていう。アメリカ人ってそんなことをするの?って。そこへの恨みが先に勝ったかな。その恨みに自分のコンプレックスが乗っかって増幅して…みたいな感じだった。うん。

――成長するにつれて色々と考えてしまいますよね…。

うちの父親は僕に対して意識的におじいさんやおばあさんのことを伝えようとはしていたと思う。でもやっぱりね、自分の内面、自分の心の中っていうのは、すごく伝えるのが下手だったっていうか。

父親はもう五年前に亡くなってるんです。癌でずっと闘病してたんやけど、亡くなる一ヶ月前ぐらいとか、三週間ぐらい前になってやっとね、自分のこと、自分の心の中のことをね、言い出したかな。それまでは多分ね、気を張ってたって言うか、自分の中でも認めてなかったんだと思うのよね。

死ぬ前に、差別のこともすごく言ってたな。それまではそういうことを聞いても、「俺は体がおっきかったからそんなもん言うやつはボコボコや」みたいな感じで言うてたんやけど、最後の頃はもう「差別の時代やった」って言っていた。子ども同士ではそんなこと言わへんのやけど、大人からの当たりが凄かったって。例えば「あいつは、あいのこや」とか、そういうことを大人が、友達の親が言ってきたって。

そんなん初めて聞いてさ。残りの時間も少なかったから、具体的にどういうことをされたかとか、言われたかとかまでは聞けなかったんだけど、でも多分死ぬ間際にそういうことを言うっていうのはね、相当の差別を受けてたと思う。

自分は体がでかくてそれを跳ね返したとか、そういう風に気を張ることによって周りからいろいろ言われてきたっていうことを、多分認めてなかったんだよね、ずっと。生きてる間っていうのは。

――差別を受けてきたということ自体を受け入れるかどうか。

父親からはね、僕が高校の頃に自分の名前に「トーマス」ってつけたことに対してはそんなに反応がなかったの。一言二言、「そんなんせんでええんちゃう」みたいなことは言ったけど。父親と息子でそんなに会話もしないようなところもあって。

でもそんな無反応やったのが、死ぬ前にね、急に「おれは市川トーマス雄史(たけし)だ」とか言い出した。「ほんまは、そうやぞ」とか言い出したんですよ。びっくりして、お前なんやねん、この期に及んで泣かせにかかってるやろ俺のことをって(笑)。

結局うちのおばあさんはね、おじいさんに捨てられたって意識がすごく強かった。実際そうやと思うんやけどね、そう思って当然やと思うんやけど。おばあさんは自分の息子に自分を捨てた夫のことを多くは語らずみたいな感じで死んだ。だからうちの父親もそもそもおじいさんのことをあまり知れていなかったというのがある。

でも父親は死ぬ間際になってそれを自分でスッと受け入れて、受け入れたからこそ「自分の名前はトーマス雄史や」って言ったと思う。最後に言ったのが、「おじいさんに会いたい」とかね。63歳、1950年生まれ。

――そうか、うちのお母さんとは生まれた年まで一緒なんですね。

横須賀の記憶をたどって

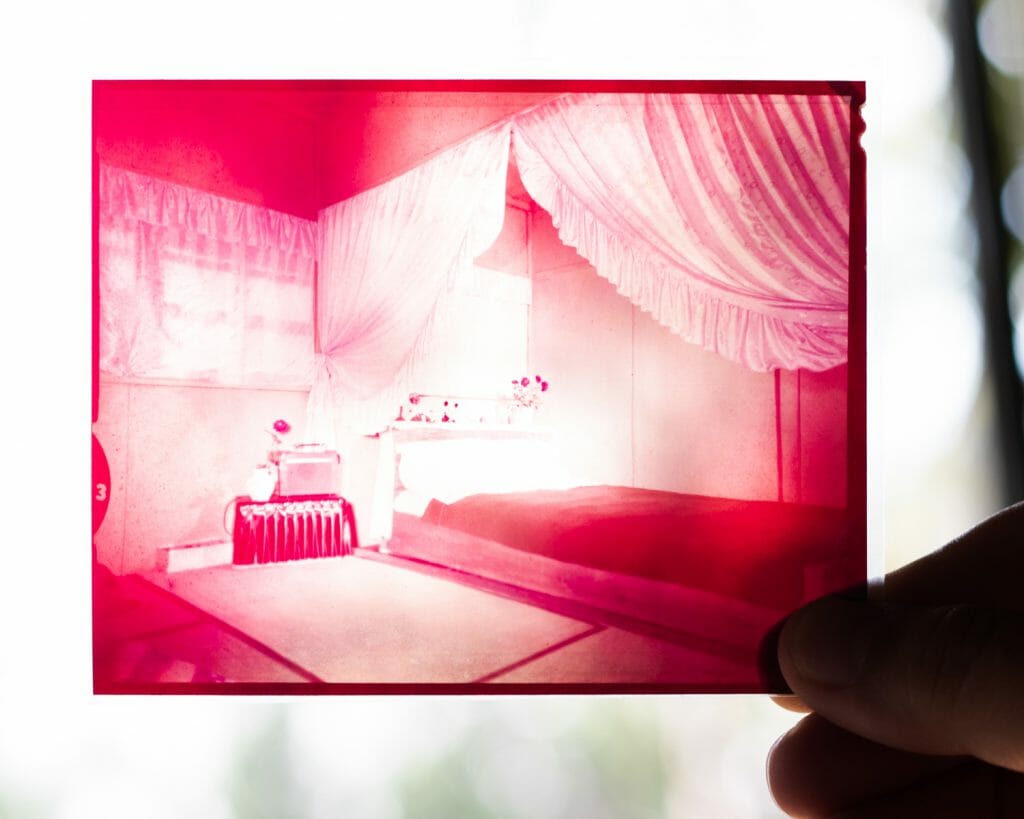

父親が死ぬ前に「横須賀にも行きたい」って言い始めたんですよ。家にある写真を持ってきてくれって言われて、横須賀の写真が出てきたときに、「横須賀行きたいな」って。「建物はもう残ってないやろけどな」って。ただ、連れては行けないだろうと思ったので、だったら自分が行ってみようと。それで住所を聞いとかなあかんと思って聞きました。

それで行ってみて気づいたんですけど、安浦っていう街自体がすごい特徴のある街だった。安浦には米兵を相手にする仕事を探して行ってると思うんですよ。だって日本人相手だったら、大阪でいいわけです。日本人相手では収入が全然足りない。だからこそ、安浦に、横須賀に行ったんだと。

写真の中にはおじいさんとのツーショットってほんとに少ないんだけど、「あ、この男性とは付き合ってたのね」っていうぐらいの頻度で出てくる男性が何人かいる。全員米兵なんですけどね。写真の中のおばあさんが若干老けているような雰囲気もあるので、きっと横須賀に行ってからの写真なんだろうなと。

ただ、おばあさんもずっと体を売っていたというわけでもないと思うので、歳をとっていくにつれて安浦から横須賀の飲食店の方に移ったのかなあと。父親も「二駅で横須賀の米軍基地だった」、今はどぶ板通りって言うんですかね、「そこの飲食店で働いていたんだ」って言うんです。

――広島の呉とか、山口の岩国とかではなく横須賀だった。確かに横須賀が大きかっただろうし、募集とかもあったのかもしれないですね。RAA(Recreation and Amusement Association:特殊慰安施設協会、日本政府によって作られた米兵の慰安施設)自体は戦後の短い期間で終わったけれど、その後も…。

おばあさんの当時の家の写真があって、安浦にも家の縁石みたいなものが残っていたから、あ、ここだというのがわかった。その横にお寺があって、副住職さんに話を聞いたら、当時のことを直接は知らないけれど、今よりもずっと賑やかだったんだと。

うちのおばあさんが安浦にいて、僕はアメリカのクオーターなんですって話をしたら、「うちのお寺のお手伝いをしてたのが広島の人で、戦後の広島でアメリカ人と結婚した第一号だから新聞に載ったんだ」という話をしてくれた。

「でもそのあとに安浦に来てお寺のお手伝いをしていたということは、きっとうまくいかなかったんだと思う」と、そういうようなことをおっしゃって。

多分、当時は色んな地方で基地が無くなっていってどうしようとなった女性たちがいた。それで、安浦ハウス(安浦にあったRAAの名称)は規模が大きかったし、今でも基地がある横須賀に集まるようになった。そういう動きがもしかしたらあったのかなというのを、その話を聞いたときに思ったんだよね。

おばあさんのことを話す

――お父さんの言葉を通じておばあさんの人生をたどっていったんですね。

自分の話をするときにおばあさんのことを話すウエイトがこの1、2年でちょっとずつ大きくなってるんですよ。今までは自分の話をするときに、「自分のルーツ イコール アメリカ人のおじいさん」で、そこを掘り下げていかないといけないと思っていたところがあって。

でもちょっと待てよ、おばあさんもめちゃくちゃ頑張ってきてるよな、と思い始めた。おばあさんにだんだん申し訳なくなってきて、ごめん俺、色々考えたらおばあちゃんのこと尊敬してるわって。

そう思ったのは遅いんですよね。うちの父親ももう亡くなってる。情報も出てこない。自分で想像することしかできないんだけどね。でも女性より男性の方がどう考えても強いっていう戦後の社会において、大人の男が右往左往していた、日本自体が右往左往していた時代に女性が体ひとつで、自分の母親と子どもを食わせていた。今の時代でもきついじゃないですか。

だから着目するべきは、じいちゃんだけじゃなくて、ばあちゃんの方だったんじゃないのかなって。今は行く先々で、「僕はおばあさんのことを尊敬してる」って絶対言うようにしている。売春、体を売ること自体を良いか悪いかっていう次元の話ではなくて、素直に、おばあさんがその時代を生き抜いて、自分が生き抜くだけじゃなくて親と子どもも生き抜かせて…。

そのうえで、僕はおばあさんのおかげで生を授かってるって、すごく感じるんですよ。そのことはね、絶対言うようにしていて。ただそれに比例するようにしてね、おじいさんのことを話すウエイトが若干減ってきているような気がしている(笑)。今まではおじいさんのことばっかり言ってたなあって。

――最初は「トーマス」を名乗るところから始まったけれど…。

やっぱりそっちスタートだったから、おばあさんのことを見る余裕がなかったんですよね。ただ立ち止まってよくよく考えたら、おばあちゃん、大概すごいことしてんなあって。

今の職場(とよなか国際交流協会)でもそうだけど、色んな状況の人と出会って、色んなしんどさを抱えてる人と出会って、でもその中で「強さ」というのも見ていくわけですよね。自分に子どもができたというライフステージも関係しているかもしれないですけれど。

――「ルーツ」って言うとカタカナだけれど、確かに外国のことだけではないですよね。

そうそう。だから、たぶん大袈裟ではなくてね、戦争があったからこそ生まれたというのは、僕たちだけじゃなくてね、今生きてる全員に言えることで。僕たちが語っているようなことは、日本のルーツの人でもそこまで語ろうと思ったら語れることなんだろうって。

――いるのはただおじいさんとおばあさん。「いる」というだけの話だから。

そもそもバイアスがかかった状態で自分のルーツを考えていたということに最近やっと気づき始めたんですよ。だからね、おばあさんのことはもっとちゃんと考えなくちゃいけなんだなって。

――日本人のおじいちゃんと日本人のおばあちゃんだからそんなに考えない、というのもそれはそれでバイアスがかかっているということですよね。

そういう意味では我々は何も特別ではないんですよ。ただ、考えなきゃいけない場面があったから。差別もあったし、それに対して周りが全然考えていないってことなんですよね。そこのギャップがしんどい。

ただよくよく考えたら、「私のおばあちゃんパンパンなんです」って言う人は周りに誰もいない。むしろ「私のおじいさん米兵でした」という人はいっぱいいる。

――その話の全部が自分に…。僕自身もおばあちゃんの話をしてこなかった。聞いてもいないし、あまりにもリスペクトがなかった。僕の場合はお母さんもおばあちゃんも生きているんですよ。だから、トーマスさんはもう聞けない、でも僕の場合は聞けるのに聞いていないという。この仕事をし始めて、いみじくも最初はお母さんへのインタビューから始まったんだけど、自分のおじいちゃんのことはこんなに調べようとするのに、おばあちゃんの話は聞いてこなかった。だから、「社会が隠してきた」んじゃなくて、自分が聞けてなかっただけなんだなという可能性がすごく…。考えさせられる。

たまには飲まずにこうやって話すのも大切だよね。

取材後記

米兵と出会った女性の「生」はこれまで十分に語られてこなかった――。では、語られてこなかった、その背景には一体何があるのだろうか。

周囲からの偏見や差別だろうか。語るべきではないとされたからだろうか。社会の構造や、あるいは政治の問題だろうか。

本人たちは語っていたけれど、聞き届けられなかったのだろうか。それとも本人たち自身が語ることを避けたのだろうか。社会学や歴史学の問題だろうか。

おそらくそのどれもが当たっているのだろう。そして、私たちは、トーマスさんは、もう一つの要因に辿り着いた。そう、自分が話してこなかった、自分が聞いてこなかったのだ。

私はこれまで米兵のルーツについては語ってきたが、祖母の経験については語ってこなかった。聞いてこなかったのは、自分自身だった。

「ルーツ」について話すとき、とかく外国につながりがある方の親(もしくは祖父母)について語りがちだ。「語り」や「生き様」は誰でも均等に記録されるのではない。不均衡に残され記憶されるのだ。

トーマスさんは「おばあさんを尊敬している」と語った。そしておばあさんが残した数々の写真からは、その生き様が伝わってきた。

日本は複雑だ。社会も歴史も、然りである。家族、周囲の人々、人間関係、政治、金、見栄、差別、偏見、抑圧…数えきれないほどたくさんの見えない軸が存在し、一つの生きられた「生」は多面的に語られる。

ここにはトーマスさんの「僕」という一人称からしか見ることができない日本の戦後史がある。では、私たち一人ひとりの一人称から、これからどんな日本の戦後史が、見えてくるのだろうか。

CREDIT

下地ローレンス吉孝|取材・執筆

田川基成|取材・写真

望月優大|取材・編集

(前編記事)あの頃日本人になりたくて、毎日軍歌を聴いていた。大阪の右翼少年が「なにわのアメラジアン」になるまで

寄付で活動を支えてください!

ニッポン複雑紀行を運営する認定NPO法人 難民支援協会(JAR)の活動を支える資金の約6割が寄付です。ニッポン複雑紀行の運営も皆さまからのご寄付によって続けることができます。この記事やJARの活動に共感いただけましたら、ご寄付という形での応援をご検討ください。難民の方々への直接支援と、社会をつくる取り組みに大切に使わせていただきます。