2025.09.04

ブラジルでは移民の子ども、日本では移民の親として。安富祖美智江さんが横浜・鶴見で「鶴見人」の居場所をつくった理由

横浜市鶴見区。横浜市北東部の東京湾岸に位置し、北側で川崎市とも接するこの街では、歴史的に沖縄やブラジルなどから移住する人々が多く暮らしてきた。

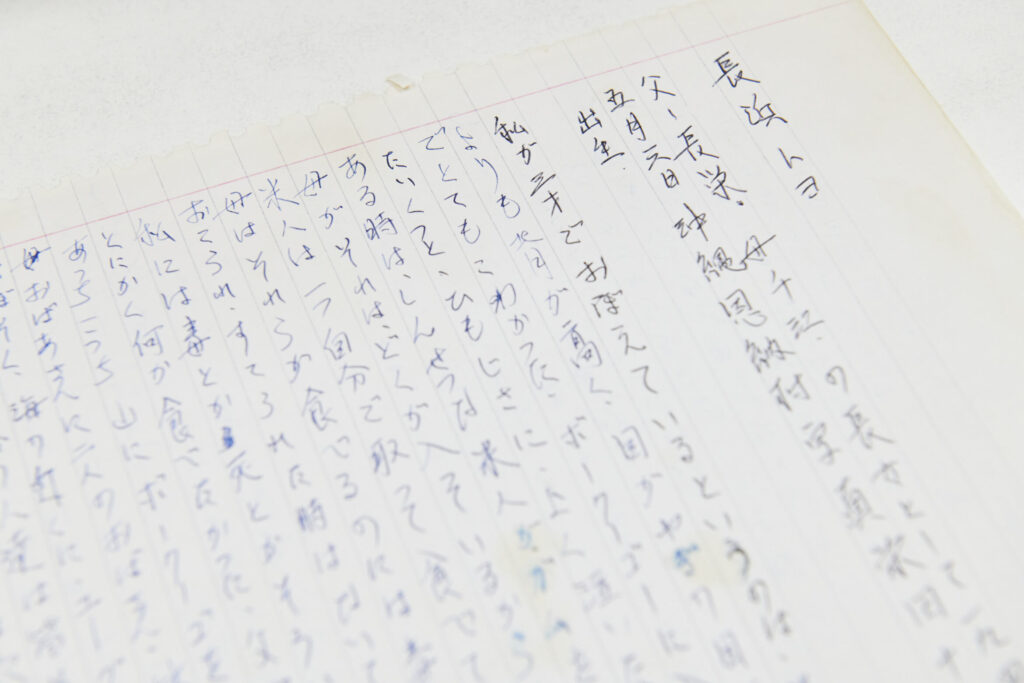

写真:田所瑞穂(以下同)

1968年にブラジルのサンパウロ市近郊で生まれ、1990年に来日して群馬県の工場で働き、現在は鶴見を拠点にNPO法人ABCジャパンを運営する安富祖美智江さんもその一人だ。安富祖さんの両親は沖縄本島の出身で、沖縄戦やアメリカによる占領統治を経験したのちブラジルに移住している。

この記事では、研究者で同法人の理事も長く務めてきた藤浪海さん(関東学院大学准教授)を聞き手に、安富祖美智江さんからご自身やご家族の歩み、鶴見で暮らしながら様々な国からの移民や子どもたちを支援するようになった経緯などをお話いただいた。

その物語は何度も海を越える。両親が生まれた沖縄、自分が生まれたブラジル、そして二人の娘たちが生まれた鶴見へ(編集部)。

ブラジルでも日本でも「移民」として

1990年代以降にボリビアやブラジルなど南米からの移住が進み、現在では中国やフィリピン、ベトナムなど東・東南アジアからの移民も多く暮らしている横浜市鶴見区。この地域で、2000年代初頭から移民支援に取り組んできたブラジル人がいる。それが今回紹介する安富祖美智江さんだ。

美智江さんの両親は、戦前の沖縄生まれ。住民の4分の1が犠牲になった沖縄戦を経験した後、ブラジルへと移住し、1968年に美智江さんが生まれた。美智江さんは1990年に日本に移住。2000年にABCジャパンを立ち上げ、日本で二人の娘も育て上げた。

1990年、出入国管理及び難民認定法の中に「定住者」という在留資格が創設されると、ブラジルやペルーなどから日系のルーツをもつ多くの人々が来日するようになった。かれらは自動車産業などを支える重要な労働力となったが、当時、社会統合に向けたサポートはほとんどなかった。

美智江さん自身も群馬県の工場や鶴見のブラジル料理屋などで働く中で、生活に困難を抱えるブラジル人の存在に気づく。その後、美智江さんが始めた移民支援の活動は、南米出身者のみならず、東・東南アジア出身者や難民などにまで広がっていった。

今回、私が改めて美智江さんに伺った半生からは、彼女がブラジルでも日本でも「移民」として様々な経験をしてきたことが、今の活動につながっていることが浮かび上がってきた。

沖縄からブラジルへ

――美智江さんのご両親が沖縄からブラジルに移られた経緯を教えてください。

最初は父親が1957年にブラジル行って。そのあと母が2~3年後にブラジル行ったと思う。父親は産業開発青年隊で、20歳のときに20人ぐらいと一緒に行ったのかな。

もともとそのときは仕事があまりなくて、やっぱりちょっと厳しかったみたい。沖縄って戦後、仕事なくって、出稼ぎが多くて、ブラジル行った。

父親は沖縄の中部農林高校っていう、道をつくるとか馬を引くとか教えてくれる専門学校みたいな高校を卒業して。ブラジルで何をどうするのかは、そこで全部教えてくれたと思う。

ブラジルでは最初は綿花を栽培していたんだけど、あのときは機械とかなくて全部手作業だよね。だからすごく大変だったみたい。畑は寒いし女性にはちょっと大変で、お母さんが病気になって。

それで別のビジネスをいろいろ調べたら、知り合いの同じ沖縄出身の人から「パステウはどう?」とか言われて(パステウは小麦粉の生地の中に肉などの具材を入れて揚げたブラジルの庶民的な軽食)。

――私(藤浪)がブラジルに行ったときに、美智江さんのご実家でパステウ製造の大きな機械を見せてもらいましたね。パステウづくりは沖縄出身の人から教えてもらったのですね。

パステウを売っていたのは大体、日系の人ね。ほぼ沖縄の人だった。あと果物とか野菜を売っているのもほぼ日系の人だった。面白いね、考えると。

知り合いのパステウやってる沖縄出身の人たちにアドバイスもらって、味もどんどん変わっていった。そういうところでは、日系人はすごい頑張り屋だと思うね。

販売してたのは移動市場みたいなところで、トレーラーで毎日違うところ行って、半日だけ営業する。むちゃくちゃ面白い。市場にはもう何でも、全部ある。果物、野菜、パステウ、魚、おもちゃ、洋服。

私も学校ない休みとか、土日とか、夏休みとか手伝った。もちろん大変だよ。半日働いて、半日は準備しないといけない。でも一日全部じゃないから、全然余裕だった。

(トウモロコシのケーキ)

――美智江さんご自身が生まれたのはいつですか?

私は1968年に生まれて。私の育った(サンパウロ市近郊の)マウアーでは日系人のコミュニティが結構強かった。だから沖縄会館と日本会館と二つあった。私は沖縄会館のイベントに全部参加して、日本会館で参加したのは日本語教室。

沖縄会館はもう、私の居場所だった。毎週の土日休みはそっちでずっと友だちと遊んでた。バレーボールやったり、ビリヤードも卓球もあったり。そのあと居酒屋行ってみんなとわいわいして。いつも大体そういう遊びができて楽しかった。土曜日は若者が使って、日曜朝まで遊んで。

日曜日のお昼過ぎからはお母さんたち、おばさんたちかおやじたちが、頼母子やってたね。すごいいいのは(頼母子の)お金だけじゃなくて、やっぱりみんなに会えるところ。例えば第一日曜日はおばさんたち、第三はおじさんたち。それで、使わない日は私たちが使ってた。

沖縄会館と両親の戦争経験

――沖縄会館が大人たちにも子どもたちにも大切な場所になっていたんですね。

沖縄会館でバーベキューも毎月のようにやってた。会館をつくったのは親たち。親として自分の子どもの居場所つくって、子どももそっち行かせて。それが自然だった。

日本会館のほうは日系なら誰でも参加できた。そっちに日本語教室があって参加してた。たまにしか行ってないから、ほぼ勉強できなかったけどね。

「親は日本語できるのに、何で私に教えてくれないのかな?」と思ってた。教室に行っても、週1回で1時間じゃ覚えられないじゃん。でも親が話していたのは日本語じゃなかったの。ウチナーグチを話してたの。

20歳で日本に来たときに、「自分は、ちょっとは日本語話せるかな」と思ったら、あれは日本語じゃなかった。ウチナーグチだった。家でもうちょっと日本語を使ってほしかったね(笑)。

――鶴見のご自宅には三線がありますよね。

父が三線を、毎晩酒飲みながらやってた。私も会館の先生の下で、6年間ぐらい習ってた。発表会に行ったり、ほかの会館に行っておじいちゃんやおばあちゃんの誕生日に演奏したり。でも習ってから、お父さんの三線あんまり上手じゃないなと気づいた。私のほうが上手だった(笑)。今は、私の娘もできるよ。娘は上手。

沖縄の人がすごい大事にしてるのは、おばあちゃんとかの、何歳になるとお祝いしないといけないとか、そういう決まりがあるんだよね。めちゃくちゃ大きいパーティーやって、私たちで三線やってた。バンドで15人ぐらいかな。毎週のように演奏会のパーティーしてた。

みんながやってたのはサッカーの沖縄県人会大会。試合のときはいろんな地域から来てた。あとは沖縄バレーボール大会。ブラジルの沖縄県人会の集まり、面白かった。サンパウロ、マットグロッソ、もういろんな県人会から。

――親にとっても、子どもたちが沖縄会館にいてくれると安心というのがあるのですか?

親としては多分、安心感があったのかな。あとあのときは「沖縄の人と結婚してほしい」「ウチナーンチュ(沖縄人)と友だちになってほしい」「ブラジル人とあんまり付き合うな」みたいな考えあったよね。やっぱり昔の人だよね、考え方、私と全然違う。

お母さんいつも言ってた。「外人危ないよ、何されるかわからないよ」って。ブラジル人のこと「外人」っていう。家に入れるのも外人だめ。日本人。なるべく沖縄の人。沖縄の人以外だめ。だからね、沖縄のコミュニティはゲットー化してる。沖縄の人で固まってる。

多分、戦争があったからそういう考えになったと思う。やっぱり怖かったね。(美智江さんが来日後に)ブラジルに帰ったときに(両親から)ちょっと話聞くと、日本人も沖縄人を殺したし、アメリカ人も殺したから、誰がいい人か分からないから自分で守るしかなかった。

(沖縄戦のときに)お父さんは5歳で、お母さんは4歳だったけど、大変だったからブラジルでそのまま覚えてるね。だから、内地の人(日本本土の人)あまり好きじゃないとか、いろいろあったからしょうがないよね。そういうのは、大人になってからわかった。

若いときは「なんでなんで?ブラジル住んでるのに、なんでブラジル人と友だちダメなの?」みたいに思ってたんだけど、大人になってから歴史を勉強して、「ああ、やっぱりつらかったね、大変だよね」と。

でも、その大変さがあったから、沖縄の人たち、ブラジルやペルーでも成功できたんじゃない? 沖縄でいうと、すごい成功してる人多い。政治家になったり、ビジネスやったり。沖縄はそういうところすごいと思う。多分、「戦争に比べたら何でもつらくない」っていう気持ちだったんじゃない?

ブラジルでみんなでお金出して、会館つくって。今考えると、みんなそこまでお金に余裕なかったよね。でもやっぱり家族のため、子どものために、そういう居場所をみんなでつくってたからすごいなって。

群馬の工場へ、そして鶴見へ

――そのあと日本にはどんな経緯で来ることになったのですか?

1990年に日本に来た。私たちきょうだいが一人ひとり日本に来て、親戚と会って、沖縄の文化学んで、それで2年ぐらい経ったらブラジルに戻るというのがお父さんの夢だった。それで最初にお兄さんが日本に来て、そのあと私が来て、そのまま日本に残った(笑)。

プラス、私は一人暮らししたかった。家を出て、自分でどこまでできるのか。だから、日本までのチケット代は全部お父さんが出したのね。でも、そこからは自分で稼がないといけなかったから働いて、で、沖縄に時々遊びに行く。

お兄さんは1986年に来て、最初から沖縄に行ったんだけど。私が来たときは1990年で、デカセギ・ブームだったから、みんな日本に来たじゃない?一緒に来た友だちの親戚が先にブラジルから群馬に来ていたから、その人を頼って私は群馬で働くことになった。だって日本語できなかったから、怖かったじゃん。

そのとき旅行会社とかもあったよね、派遣会社を紹介できるみたいな。そのままできたから一番安心。知ってる人もいたから。でも群馬に着いたときに本当にびっくりした。どこもブラジル人しかいなくて「え?ここ日本?」って。全然日本語は使わなかった。

明治乳業の牛乳パックとか詰める工場。300人ぐらいブラジル人いたかな。ほかのブラジル人はほぼアイスクリームの場所に行って、箱詰めとかそういう言葉がなくてもできる仕事をやっていたけど、私は(ブラジルで)大学に行ったから、「素晴らしい、じゃあ機械大丈夫じゃない?」って言われて機械のオペレーターをやってた。

すごい大変だった。日本語できないといけなかったから。でも周りみんな日本人だし、みんな優しかったから、いつも日本語教えてくれた。だから多分早かった、日本語覚えるの。

――そのあと群馬から鶴見に来たのはいつですか?

1993年。友だちが病気になってブラジルに帰っちゃったの。私は群馬に残ることもできたけど、あっち(群馬)にいても人生進まないと思った。だってみんなブラジル人、日本語も何か物足りない。

せっかく日本に来たからもっと日本を知りたいし、日本人とも友だちになりたかった。お兄さんが(沖縄を離れて)鶴見に住んでたから、鶴見に一回来て、「ああ、全然いい、やっぱり群馬と違う」と思って、それでこっちに来た。

お兄さんは沖縄で知り合ったブラジル人の友だちが鶴見に引っ越したから鶴見に来た。沖縄であんまり仕事なかったから、お兄さんを誘って一緒に来たみたい。それで、こっち(鶴見)に来たらブラジル人がいっぱいいた(笑)。やっぱりみんな沖縄系のルートで来てる。

鶴見にはもともと沖縄の人がいっぱいいて、沖縄の人は親戚のうちで一人は南米に行ってるよね。それで呼び寄せられて鶴見に来る、みたいな感じで。私が来たときにはブラジル人がもう鶴見に多かったね。鶴見にボリビアの旅行会社もあったし、ブラジルの旅行会社もあったし、すごかったね。そういう会社で来て、みんなほぼ電気工事の会社で働いてた。

(仲通り商店街)

寂しい人たちがいっぱいいた

――鶴見に来てからはどんな仕事をしていたのですか?

最初はちょっとだけ基板の顕微鏡検査の工場で働いて、そのときに子どもができた。1年ちょっと専業主婦をして、そのあとブラジルレストランで働くようになった。

私、ずっとブラジルでパステウの店を手伝ってたじゃん。レストランの社長から「おお、すっごい接客できるじゃん」って言われて半年で店長になっちゃった(笑)。少しは日本語できてたし、ずっとブラジルで店やってたからその雰囲気もあるよね。「いらっしゃいませー」とか(笑)。

レストランは働く時間がすごい長かった。寝る時間は毎日4時間かな。たまに3時間。ときどき帰らないお客さんいて、相談が多かった。寂しい人いっぱいいたね。一人で日本に来て、周りに親戚いないじゃない?ご飯食べて家に帰ったら誰もいない。やっぱり誰かと話したいんだよね。

そういう人がすごい多かった。朝まで話聞いて。でも、楽しいって言ってくれた。「疲れたな、帰りたいな、でも帰れない」。毎日のようにだったね、相談したい人とか話したい人が来るのは。

――話し相手を求めるブラジル人の多さを実感したのですね。

そのあと3年ぐらいして社長が店を売ったんだけど、レストランのお客さんから国際電話の申し込み受付の仕事を紹介されて。ブラジル人に国際電話のカードを売ったり、インターネットの受付をしたり。そっちでもいろんなブラジル人と話して、また相談とかされるようになって。そういうのがあったから、NPOができたと思う。

やっぱり、ポルトガル語で話すとみんなからいろいろ聞かれるんだよね。例えば「宅急便が来て誰もいなくて不在の紙があったんだけど、それはどうすればいい?」とか、「市役所に行ったら何かの紙もらったけどどうすればいい?」とか、そういうほんとに細かいもの。

でも、外国人は日本語ができないし読めないから。みんなほぼゼロだから。「子どもの小学校行ってこういうリストもらったけど、これ何ですか?」みたいな。上履きとか、糊とか、そういう普通のことがみんなわからないから、ほんとにいろんな相談を受けた。

「移民」である親とその子どもたち

――その流れでABCジャパンを結成することになったのですね。

流れだったね。「つくりましょう!」じゃなくて、流れ。どんどんどんどん。なんか「あ、これいいな」と思って。国際電話の代理店は2004年までやって、並行してABCジャパンとして活動するようになった。最初はお金なくて、家賃払うか私の5万出るか(笑)。

でもやめられないんだよね。始まったらどんどん相談来て、もうやめられない。みんな私がそういう活動やってるの知っているから、急になくなったら行く場所ないじゃん。今でもそんなに団体いないから、今はポルトガル語だけじゃなくていろんな国の人もサポートしてるし。出身国関係なく、通訳を呼んでサポートしたり。

――どのような取り組みから活動を始めたのですか?

最初は多文化共生の交流イベントを結構やってたね。いつも鶴見区役所と連携してた。あのときはまだ法人じゃなくて、ボランティアでイベントに参加して、どんどん信用ができて。

2009年から教育に力を入れるようになった。今も一番力を入れてるのは教育。大人の日本語教室も。リーマン・ショックのときはみんな仕事なくなったけど、逆にこっちは忙しかった。東北の地震のときも忙しくなった。コロナでも急にオンラインになったり、フードパントリーもやってたし、すごい忙しかったね。食べ物だらけになって。

――子どもの教育はもともとやりたかったのですか?

私、自分の子どもが小学校入ったとき、ほんとに何も知らなかった。学校で使う言葉、「黒板」とか「上履き」とかも全然知らなかった。手紙が来るときに言葉がわからないし、全部無視してて子どもがすごいかわいそうだった。だって「明日までにこれ持ってきてください」とか、わからない。料理やるときに「タマネギ持ってきてください」とか、そういうのが読めなかったから。

自分だけ何か持って行かなかったとか、自分だけ今日プールだったのに水着なかったとか。そういうの考えると、すごい子どもつらかったね。だから自分は「ああ、情けないな」って。チャンスがあったら、私が一番困ったことをサポートしたいと思った。上の娘は一人でちゃんと勉強できたから、真面目だったから、多分できたと思うね。

だって、私、何もわからなかったね、日本のシステム。国語の「音読」って、その言葉自体知らなかった。2番目の娘が生まれたあとに知った。ということは、上の娘は一人で全部やっていた。国語とかすごい大変だったみたい。それ、全然知らなかった。

私もそうだけど、ほかの外国の人も全然知らないと思う。だから、私、いつもガイドブックをつくるだけじゃなくて説明したり、その人たちから電話来ると相談対応したり、少しずつ少しずつやっている。子どもが学校で恥ずかしくならないように、いろいろサポートしてる。

――「移民の親」としての経験が、今の活動につながっているのですね。

プラス、私、ブラジルにいた子どものときに、親が日本人じゃん。親はブラジルの言葉もシステムもわからないから、私、大学まで一人で全部やった。でも、たまにわからないところあるじゃん。相談する人、誰もいなかった。

周りの人みんな、おじさん、おばさん、日本人だからポルトガル語が話せない。私の周りの友だちも大体同じで、相談はできなかったね。やっぱり自分一人で全部やったから。たまにポルトガル語で話したかった。でも親はポルトガル語ができなかったから、それ、今でも残念だなと。あまりコミュニケーションができなかったから。

居場所をつくりたかった

――日本でも移民は情報を集めるのが大変ですよね。

だから今は同じことにならないように、「保育園のときに一人でも日本人のお友だちをつくってください」っていつも言ってる。送り迎えしないといけないから必ず朝か夜、夕方、お母さんたちと会うじゃない?小学校に入ると送り迎えがないから会えなくなる。チャンスは保育園だけ。

保育園のときにいい友だちを一人でもつくったらいろんな情報来る。私もいっぱい情報もらえたから、上の娘が大学まで行けた。やっぱり難しいよね。教育制度も全然違うし、漢字は難しいし。例えば入学式、日本はスーツで出席が当たり前とかわからないじゃん。それで、もしジャージとかで行ったら、嫌な目で見られちゃうよね。

最初にそういうことやったら、卒業するまで「あの親が良くない」とかね、言われちゃう。だから最初からそういうマナーを言わないと、ちょっとのふるまいの違いで悪く見られちゃう。子どもも親のことを恥ずかしいと思っちゃうし。

私も恥ずかしかったね、ブラジルで。「ああ、親、ポルトガル語しゃべれない。もし学校来て変な言葉言ったら恥ずかしい」とか、子どもながらに思っちゃう。こっちの子どもたちも同じね。もう、しょうがないよね。

――自分がブラジルで「移民の子ども」だった経験も今につながっていると。

移民の子どもの経験をやって、今は親の経験。両方経験したから、こういう活動ができるんじゃないかな。

ブラジルでずっと沖縄会館を過ごしてたじゃない?会館と団体(ABCジャパンのこと)あまり変わらないよね。会館は居場所。だから日本にも居場所をつくりたかった。誰でも来ても「あ、居場所だね」って。だから、こっちも日本人来るしね。それが楽しい。

誰でも、いつでも来ても「いらっしゃい」って、そういう場所だったらいいなって。特に外国人そういう場所あまりないから、やっぱりないと困る。だからできるだけ頑張ってずっと続けるよね。次の世代も続けるように、バトンタッチしないといけない(笑)。

それに、ABCは一人じゃないから続けてられる。たくさんの人たちが手伝ってくれるし、やっぱり外国人だけの団体、多分うまくいかない。でも、日本人だけで外国人をサポートする団体もうまくいかない。やりたい気持ちはあるんだけど、どうやってやるのかわからない。日本人だけだと、外国人の気持ちがわからないから。

だから、こっちは両方。ブラジル人もいるし日本人もいて、ほかの国の人たちもいるから、多分うまくいってる。いろんな気持ちの人をわかんないと、外国人サポートの団体つくれないと思う。うちはチームワークでやってるからね。楽しくやってるよ(笑)。

――ABCジャパンは、国籍・出身関係なく集えるところがいいですよね。

ブラジルにいたとき、私外国人だったね。「日本人、日本人」って言われた。でも日本来たときには「外人、外人」とか「外国人、外国人」とか言われた。名前がポルトガル語でもないし、名前見ると全然ブラジル人じゃないね(笑)。顔見ても、ブラジル人の顔じゃないし。

何人かなんて別に関係ないね。何人でもいい、だから「鶴見人」。一番言いやすいのは鶴見人。

――誰にとっても安心できる居場所をつくることが、一番の目標なのですね。

一番の目標。やっぱり居場所あると人生、何とか頑張れる。ちょっと嫌な気持ちあっても、誰かと話して「あ、頑張れる」とか。誰も話す人いなかったら寂しいね。特にレストランのとき、そういう人いっぱい見たから。ちょっと話し掛けるとかするだけで、なんかちょっと楽になる。

電話やメッセージも結構来るよ。返事するだけでも大変。でも、なんか自分も元気になる。だから、みんなのためだけじゃなくて、自分のためでもあり。やってて楽しいもん。

取材後記

1945年、3か月にも及ぶ激しい地上戦を経験した沖縄。その後、米軍の統治下に置かれ、多くの軍事基地が建設されていく中で、沖縄社会からはたくさんの人々がボリビアやブラジル、アルゼンチンといった南米の国々に移住していくこととなった。幼い頃に沖縄戦を経験したという美智江さんのご両親も、まさにそうした文脈の中で、1950年代末にブラジルへと渡った。

まだ携帯電話やインターネットもない時代、美智江さんにとって、沖縄会館は「そこに行けば友達に会える場所」として重要な居場所となった。両親をはじめとする沖縄出身者たちが協力し、ブラジルでこのような場所をつくってくれたことに、美智江さんは感謝する。

他方で、「沖縄の人たちとだけ友達になってほしい」という両親の考え――戦争で沖縄の人々が日本軍や米軍に殺された経験の影響もあった――は、ブラジル生まれブラジル育ちの美智江さんにとってひっかかりのあるものとなった。

沖縄出身者ばかりのコミュニティの中で「移民の子ども」として生活を送っていた美智江さんには、進学に関する相談先がいなかったり、言語の違いから両親らと深く対話することができなかったりしたことも、とても残念に感じられたという。

そうしたブラジル時代の経験が、日本に移住したあとの活動にもつながってくる。群馬の工場や鶴見のレストランなどで働く中で、在日ブラジル人の居場所のなさやホスト社会とのつながりの大切さに気付いた彼女は、自らABCジャパンをつくり、移民の子どもや大人たちの悩みと向き合うようになった。

このように、現在の彼女の活動は、自身の日本での移民としての経験のみならず、沖縄での戦争、そして沖縄からブラジル(あるいは鶴見を含む「内地」)へと渡った両親を含む戦前・戦後の移民たちの歴史とも、深く結びついている。美智江さんにとって、ABCジャパンでの活動を通じた出身国やルーツの差異を超えたコミュニティづくりは、彼女なりの歴史の継承となっている。

そしてもう一つ、美智江さんの話からは、日本社会のあらゆる場面に潜む「規範」の難しさも浮かび上がってくる。卒業式でのスーツ着用など一見とるに足らない様々な規範のもとで、私たちはつながりあうことができている。しかしそれゆえにこそ、移民にとって、社会の規範は生きづらさを生み出すものともなる。

進学や就労といった目に見えやすい問題に比べ、生活上の細かな規範やルールをめぐる問題はとるに足らない、ささいなことに見えるかもしれない。しかしそうした規範が社会のあらゆる場面で作用し、後々の人々のつながりにまで影響するからこそ、それらはとてもやっかいなものとして経験される。

あらゆる場面の規範を一挙に変えたり無くしたりすることは、もちろんできない。同時に、この日本社会は様々なルーツをもつ移民やその子どもたち、セクシュアルマイノリティや障害者、貧困層など、一人ひとりが多様な背景を持つ人々によって構成され、誰もが異なる事情を抱えて生きている。

だからこそ、現在のいかなる規範が誰によって「問題」として経験されているのかを見つめなおしていくことは、日本社会にとって欠かせない作業だ。共に生きる社会の一歩は、私たちが何気なく生きる日常の中にこそ、潜んでいるかもしれない。

CREDIT:藤浪海(取材・執筆)、田所瑞穂(取材・写真)、望月優大(取材・編集)